親子筆陣.讀書時節:總有些事,你特別厲害

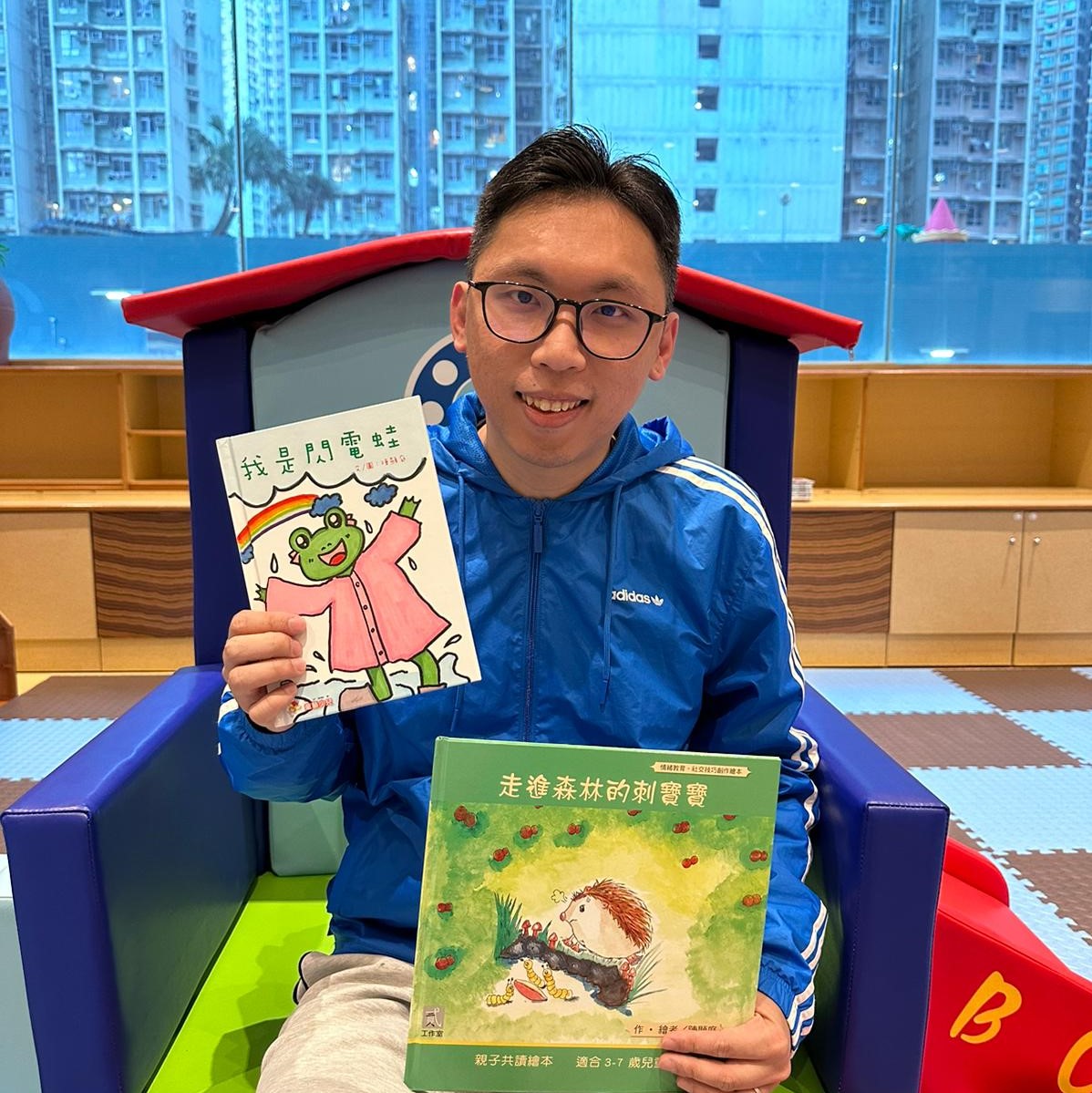

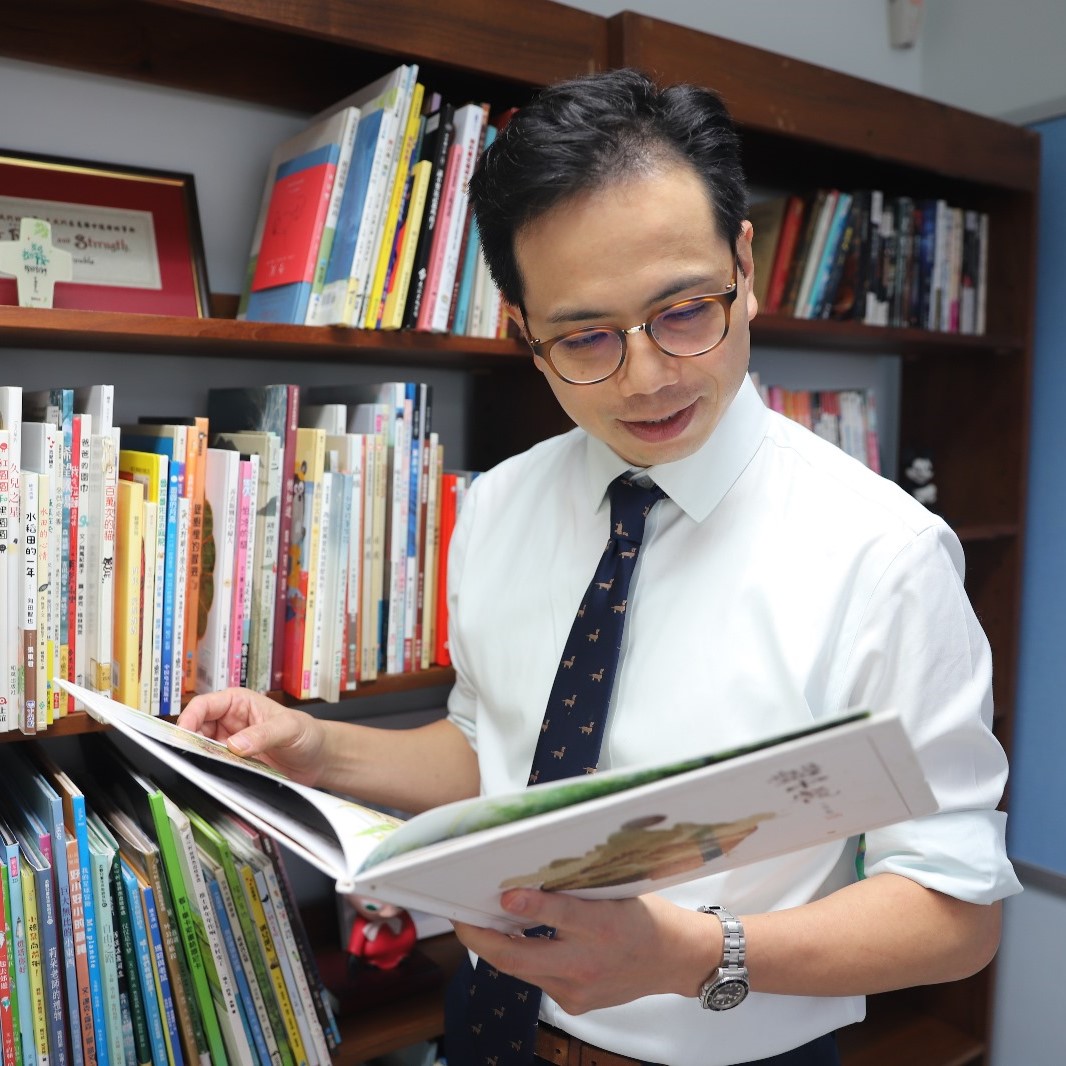

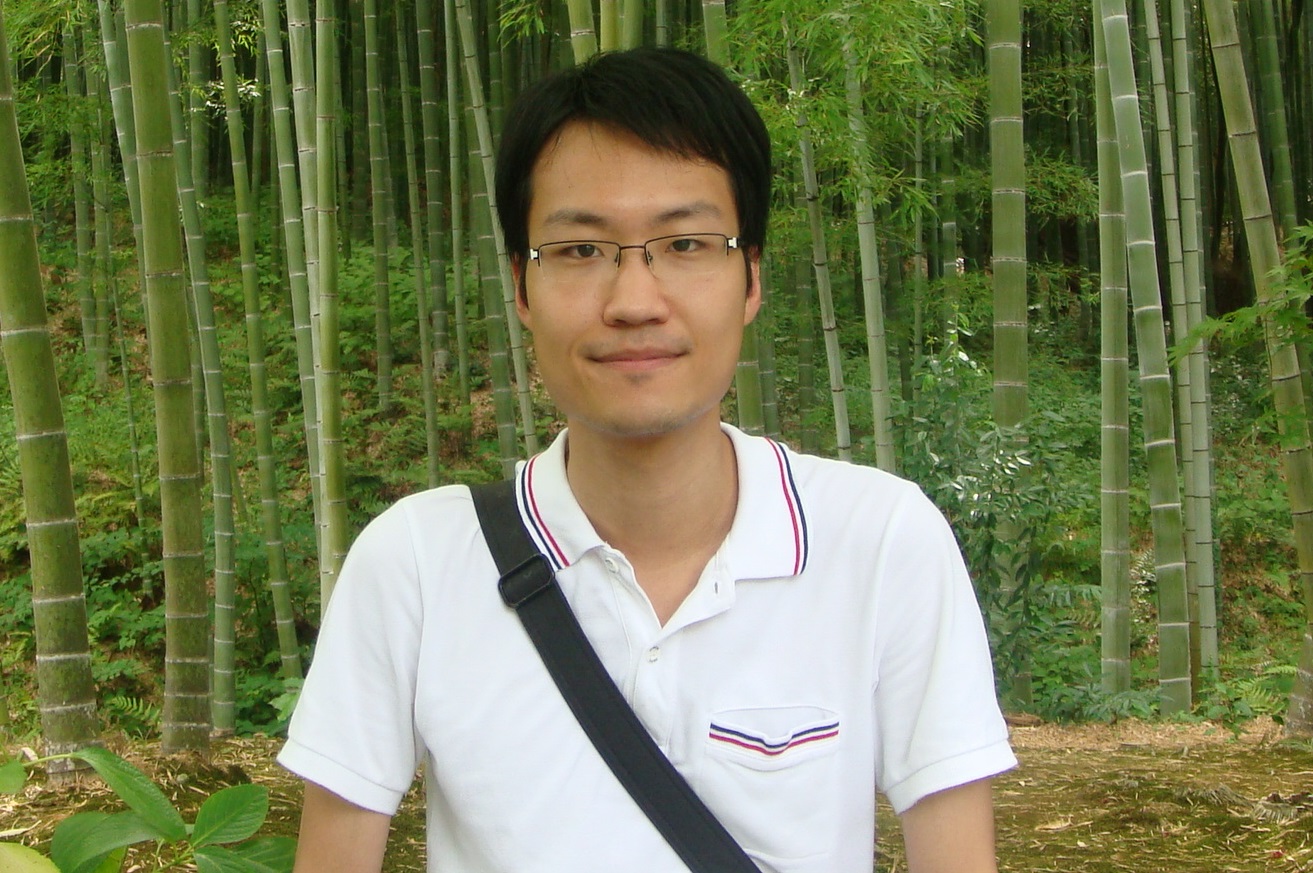

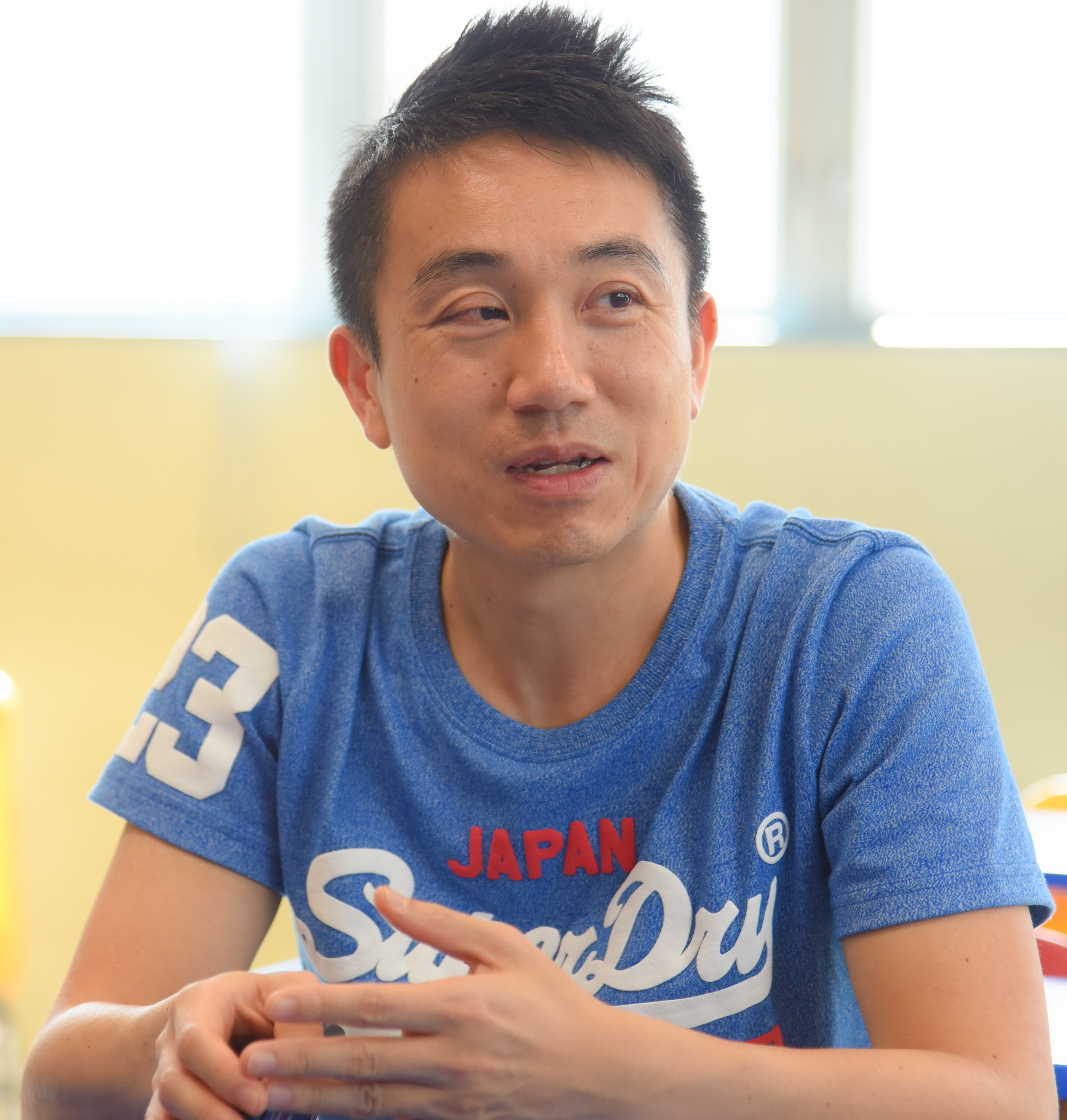

最近我和一名朋友聊天,說到MBTI(邁爾斯-布里格斯性格分類法,Myers-Briggs Type Indicator)16種性格類型。我發現我和她竟然是「同類」,難怪也特別投緣。我反思自己生活中的情况,也的確就如評量表中所說:積極的,卻又執著的……即使長這麼大了,我有時仍然要為自己的不足而煩惱。友人果然是專業社工,她說:「只要把特質發揮好,每個類型都各有所長。」世界之美,在於百花齊放,所以我認為這個說法也是毫無疑問的。每種性格都有其優勢和缺點,在不同維度上,自然也有不同的表現。如果把它們整理出來,放在雷達圖表上,「一無是處」的人和「多邊形全能戰士」都是幾乎不會有的。 說起這個話題,我想起了兩本放在我們圖書館「頭等艙」的繪本。如果按照我館平常的館藏推介原則,這兩本書並沒有特別受孩子們的歡迎和關注,原本並不會把它們置於「頭等艙」的。不過,我故意讓它們曝光,私心的希望小朋友能夠看見。 每個孩子都擁有發光的星星 其中一本是《有些事,我特別厲害》,那是日本繪本作家菊田真理子的作品,內容淺白,風格溫馨。小熊老師能看得見每個同學身上那顆獨一無二的小星星。每個孩子都擁有星星,大家的星星都會發光,或會早一點,或會遲一點。發光的時間不一樣,可能在畫畫的時候,也可能在唱歌的時候,還有,更可能在給予別人關懷的時候。同樣道理,可能在我們勇往直前的時候,或者談笑風生的時候,或者沉思靜慮的時候,那些星星也會發出只屬於我們自己的亮光。這本小小的書,我不願它只是靜靜地躺在書架上,我邀請到學校裏一個氣質特別溫柔的同事給她班上的孩子作書介分享。我覺得,由她娓娓道來,特別溫暖,期望給予那班後進的孩子一些鼓勵,引導他們用心體會,發現自己,鄭重地告訴這些孩子:一定要自信,有些事,你特別厲害! 《有些事,我特別厲害》(作者提供) 作者、繪者:菊田真理子 譯者:黃惠琦 出版社:采實文化 總有些人,會特別愛你 另一本是來自法國的繪本作品——《我愛你,管你怪不怪》,它幽默而荒誕,誇張地演繹母親對小朋友的包容:不管孩子在房間裏養蝙蝠,不管孩子不穿衣服跑到雨林做野人……Qui que tu sois(不管你是誰),你始終就是媽媽最愛的孩子,永遠有媽媽給予掌聲和嘉勉。大部分同類型的故事,說到這就停下來了,但此書想要表達的,似乎不止這些。作者異想天開,留下一條尾巴——真身為外星生物的媽媽,突然脫下八爪魚假髮,露出光溜溜的頭頂和頭頂上的另外兩隻眼睛,反問孩子:「你也會永遠愛我嗎?」隨後,母子二人坐上飛碟往太空飛去。封底最後有一個讓人深思的畫面:孩子小心翼翼地掀開蓋着八爪魚假髮的紙箱,可見他對母親無比重視,這就如故事的開端,媽媽打開紙箱伸手迎接孩子,像看待易碎品一樣,百般的珍重。繪本的風格雖然非常戲劇性,或許也由於東西方文化的差異而存在更多可以討論的內容,但無礙作品表達母愛的寬容和深厚,強調親子間的情感是雙向互動的,這正是幸福的所在!這麼有意思的一本書,我常常期待孩子會在書架上發現它,然後帶它回家和媽媽一起邊笑邊看。 《我愛你,管你怪不怪》(作者提供) 作者:卡布辛.樂法 譯者:謝蕙心 繪者:瑪嘉莉.克拉弗雷 出版社:親子天下 學年快要完結,成績表也快出來了,是要回望又要展望的時候。我總是記起圖書館「頭等艙」這兩本篇幅短短,卻意味深長的小書。借它們喊話每個在這個學年努力奮鬥的大人和小孩:不管你是哪款的MBTI,不管你是怎麼樣的人,總有些事,你特別厲害;總有些人,會特別愛你! 文:倫雅文(資深學校圖書館主任) 作者簡介:手捧一本書,是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文,想分享閱讀的快樂,聊大小朋友的書,聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻,就是讀書的好時節。 (本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。) [Happy PaMa 教得樂 第508期]

詳細內容