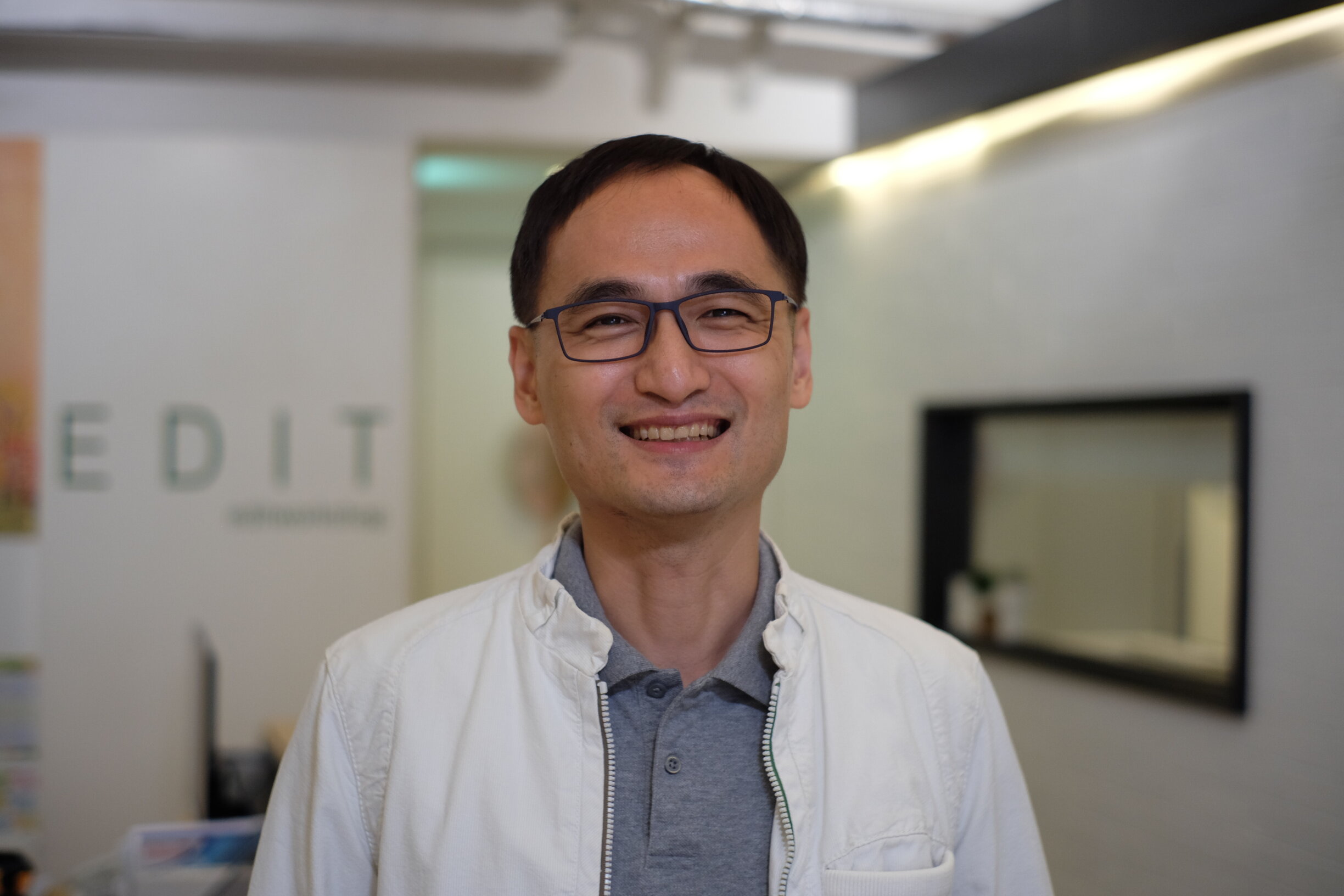

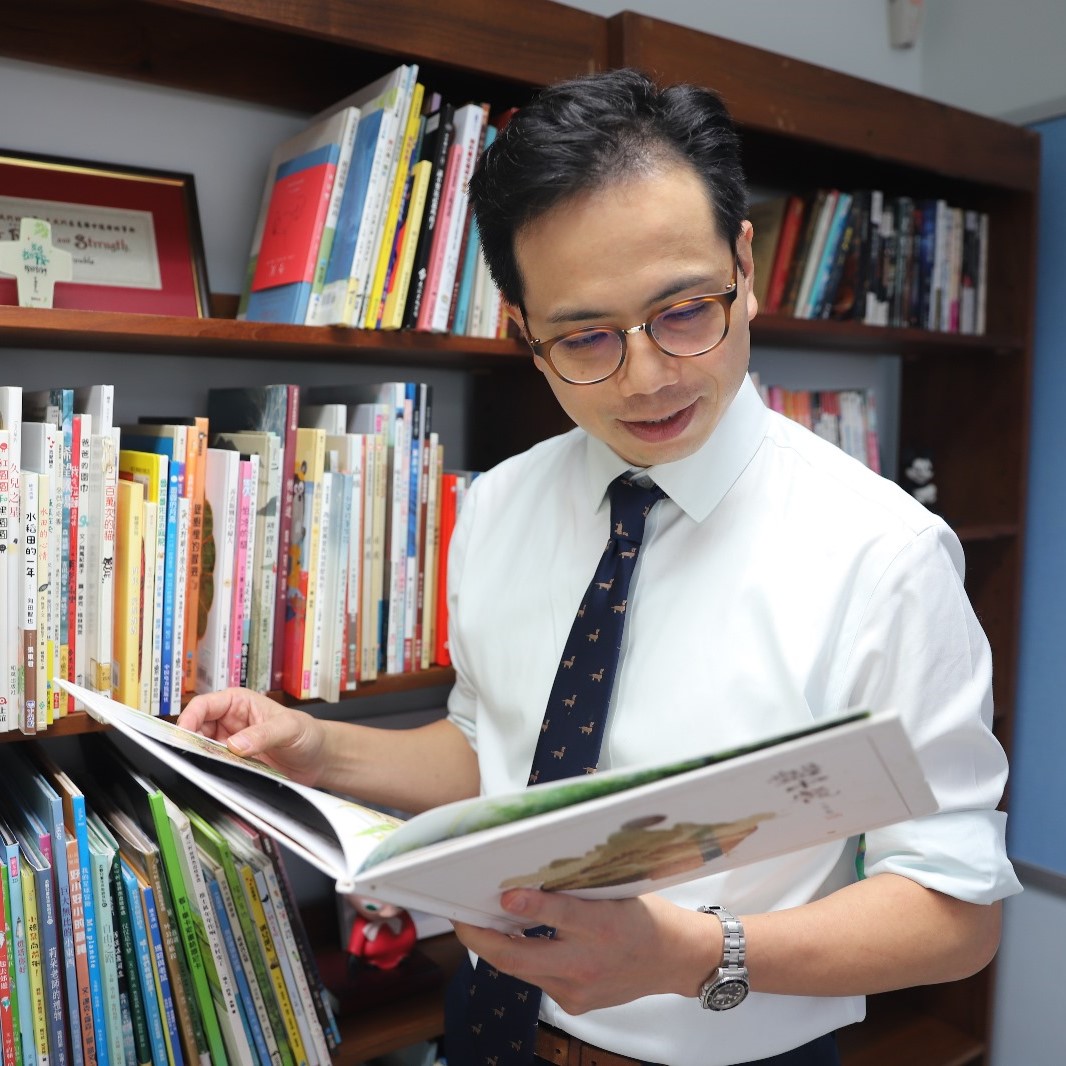

讀書時節:自傳之樂

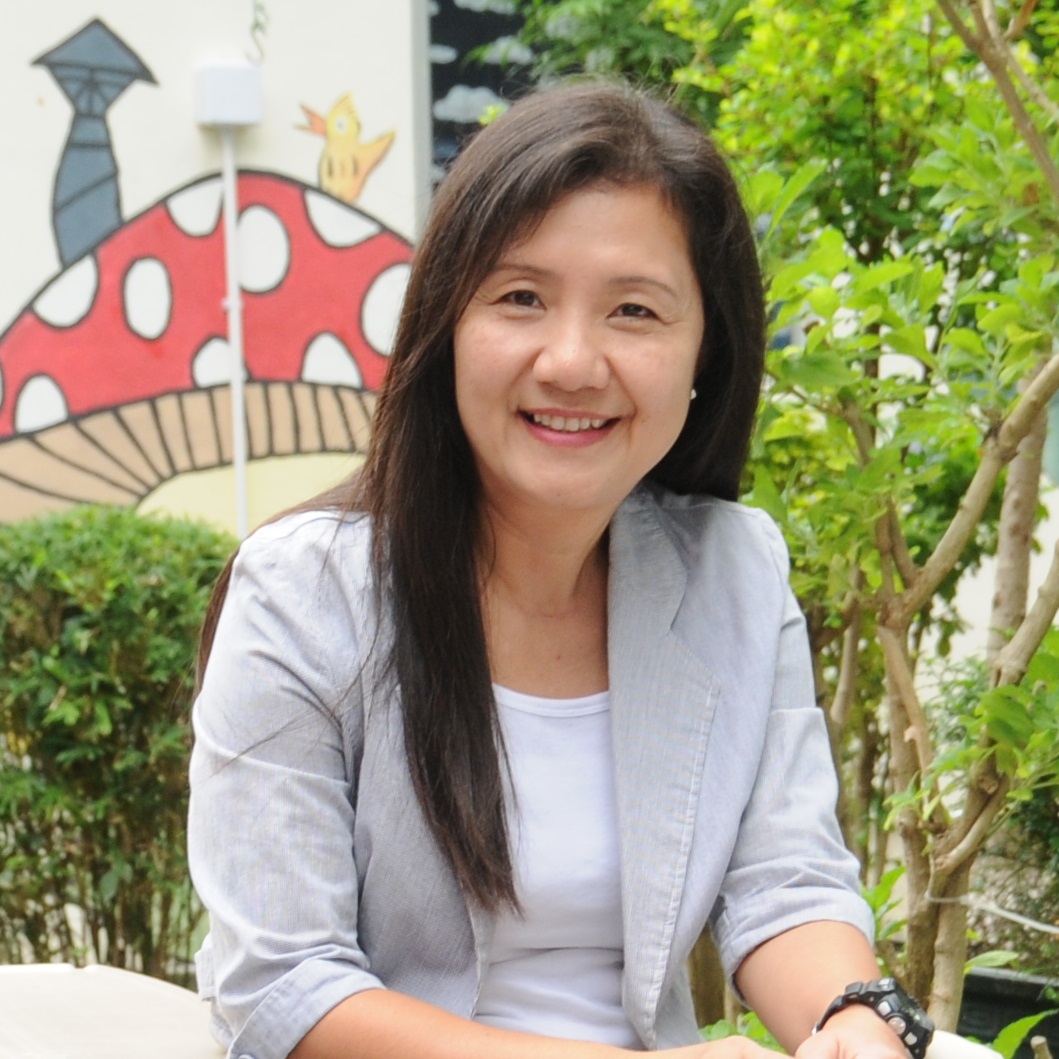

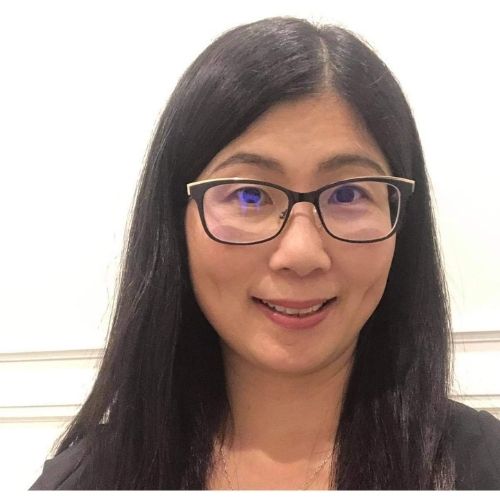

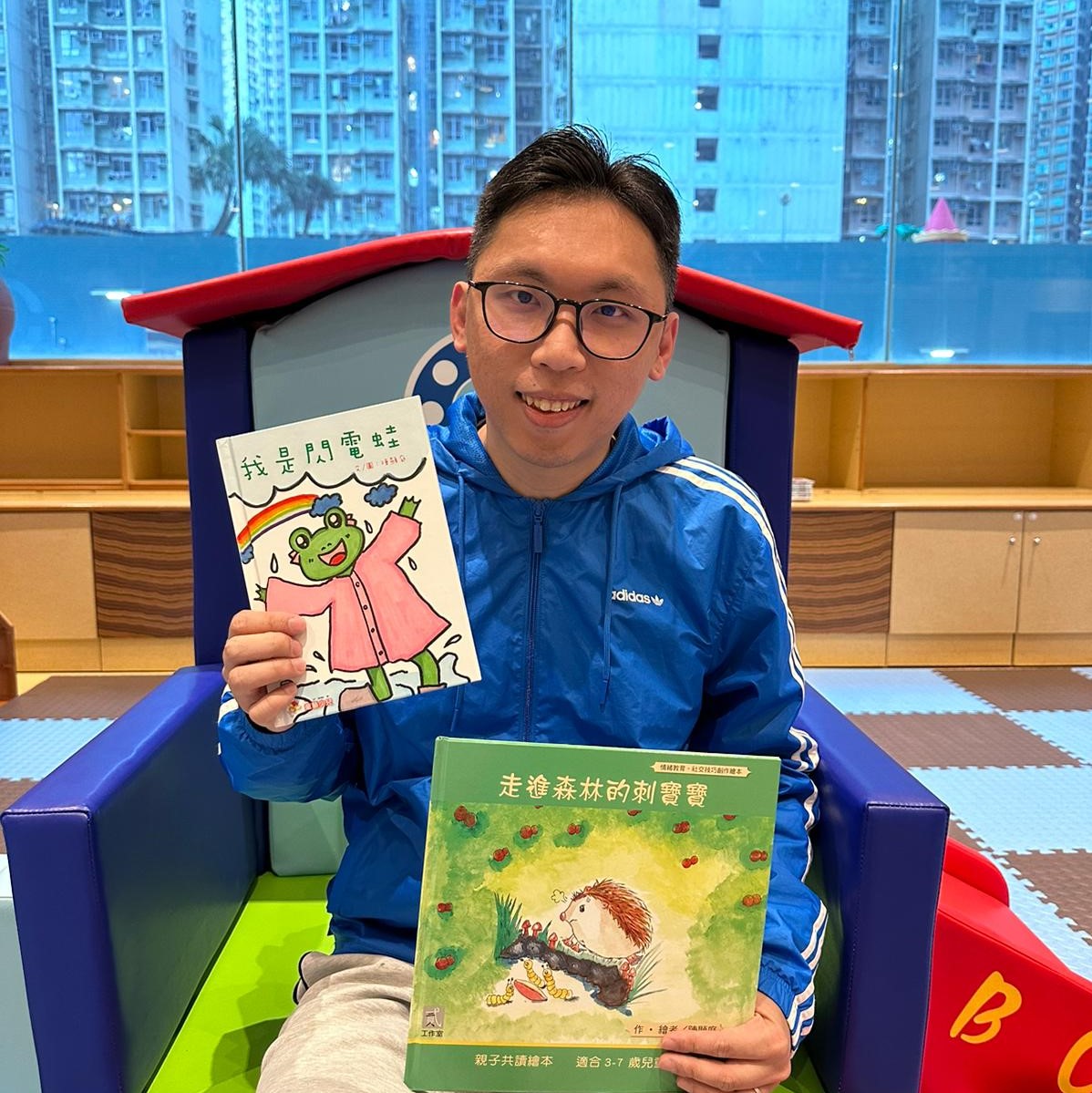

最近竟然讀起人物自傳。是的,就是竟然。畢竟過去不曾認真讀過一本,這幾天卻讀了兩本。自傳不同於第三者書寫另一個人的人物傳記,也不同於談及生活的散文。自傳是一個人回望人生,沉思過後重述過去的作品。可是,每人的人生都不同,為何要讀別人的?又為何要書寫自己的過去? 穿越到《天演論》風行時代 這幾天在書店碰到胡適的《四十自述》,先是被書名驚呆,提醒我將屆不惑之年;然後我把書買下來,看看別人40歲的模樣。讀胡適的自序,他便告訴讀者自傳的重要:「社會上做過一番事業的人也會赤裸裸地記載他們的生活,給史家作材料,給文學開先路。」事實上他曾努力「勸告」好些前輩同儕立傳,陳獨秀、蔡元培、林長民等,有些人卻始終遲遲未動筆,人就驟然離去。胡適謂《四十自述》要為文壇開立傳風氣,為此體例作示範,所以他別具用心地寫,而我又格外仔細閱讀。 《四十自述》以學習為主軸書寫他的成長,記下的趣事很多,例如當時的《天演論》風行全國,「天演」、「淘汰」、「天擇」等術語成為當時人們的熟語和口頭禪,胡適的同學有名為孫競存、楊天擇的,他本人的表字也是從「物競天擇適者生存」中取個「適」字。又記得書中說到上海的中國公學因人力資源不足,學生便擔任學校職員或教員,有的擔任庶務,有的擔任體操教員,是一個職員學生無界限的時代。《四十自述》的內容很有趣,我也樂在其中。讀自傳能借別人的視角,穿越時代,感受當時的氣氛,也能獲取新知。 《四十自述》 作者:胡適 出版社:五南 讀早餐回憶 重啟生活觸覺 最近到愛爾蘭都柏林與一些文學愛好者交流,碰到都柏林作家Sheila Hamilton。與她棒着紅酒杯,談一些生活和文化;她是個風趣活潑的女人,可是文字卻平靜溫柔。她的自傳Can I Have Your Charm Bracelet When you Die?憶述童年以來的往事,以家庭出發,記述愛爾蘭與紐約的人和事。書中觸動我的,並不是事件或對話,而是富質感的情景描寫。例如她記述小時候小姨為她做早餐的情景,她這樣寫:「她為我們煎了一頓豐盛的早餐。香脆的香腸在煙肉的油脂中滋滋作響,白布丁外脆內軟,黑布丁則厚實酥脆,旁邊是番茄。油脂煎蛋和炸麵包的香味瀰漫開來。那口黑色鑄鐵鍋太重,我根本抬不起來,橫在四個煤氣灶之間。必要的地方撒上鹽,旁邊還配上加了牛奶的甜茶。這一切美味得讓我半小時都沒說話。」(原文為英文) Can I Have Your Charm Bracelet When You Die? 作者:Sheila Hamilton 出版社:Hens Teeth Publishing 自傳是一種憶述,把私密細緻的情感剝開、重組。讀一個人的自傳,感覺與對方聊天截然不同。自述者的感官與情感,像石子投進讀者的心湖;讀別人的回憶,深耕自己的生活,可以重啟自己的觸覺。於是讀過Sheila Hamilton的書,在下一個早晨,聽一下煲水的聲音,找回生活細節。 自傳的美在於情感與臨場細節。此刻想起史學家史景遷的《康熙:重構一位中國皇帝的內心世界》,以第一人稱拼湊史料,是一本「偽康熙自傳」,將來再與大家分享。 文:程志森(資深學校圖書館主任) 作者簡介:手捧一本書,是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文,想分享閱讀的快樂,聊大小朋友的書,聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻,就是讀書的好時節。 (本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。) [Happy PaMa 教得樂 第539期]

詳細內容