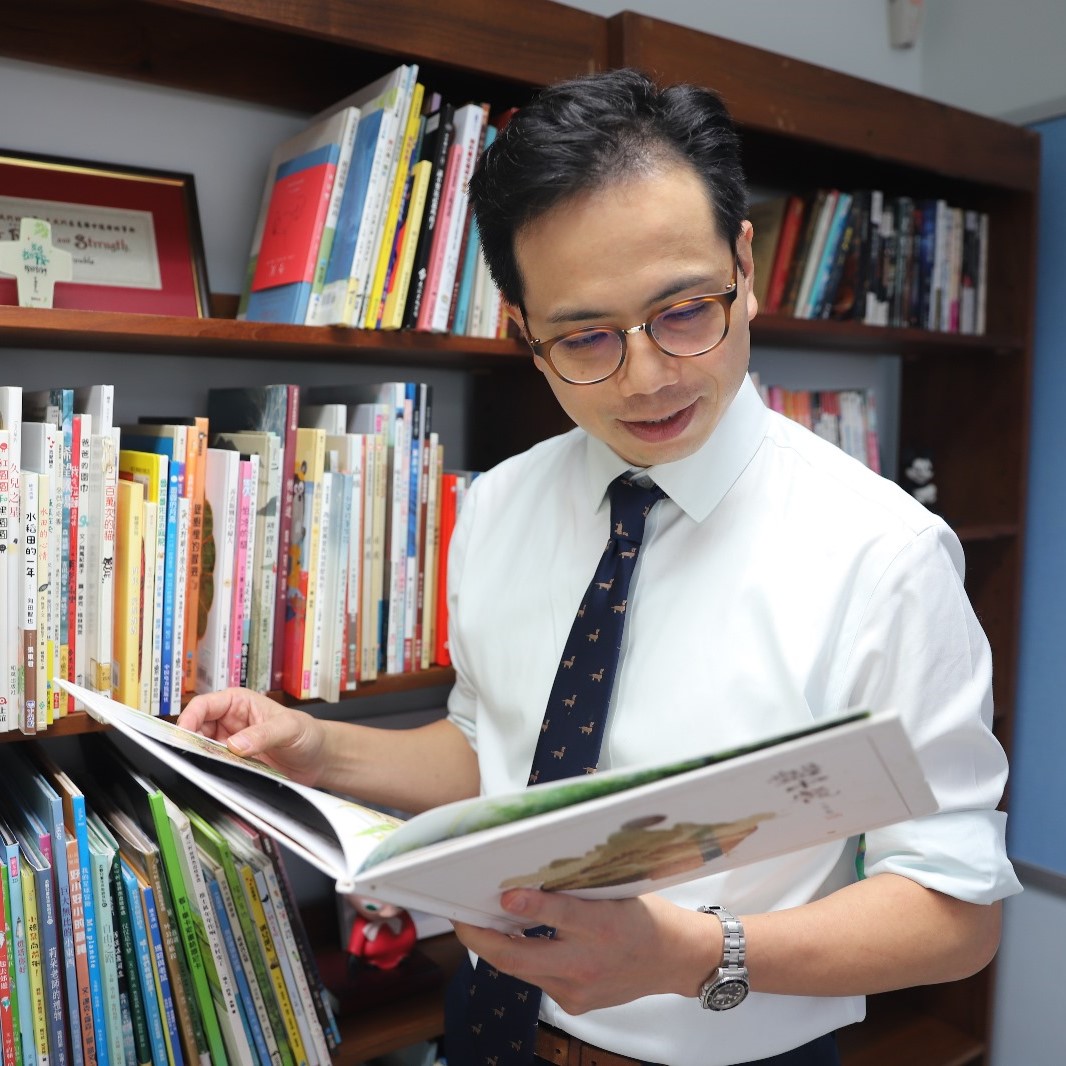

仁濟隨筆:伴讀提升孩子理解力

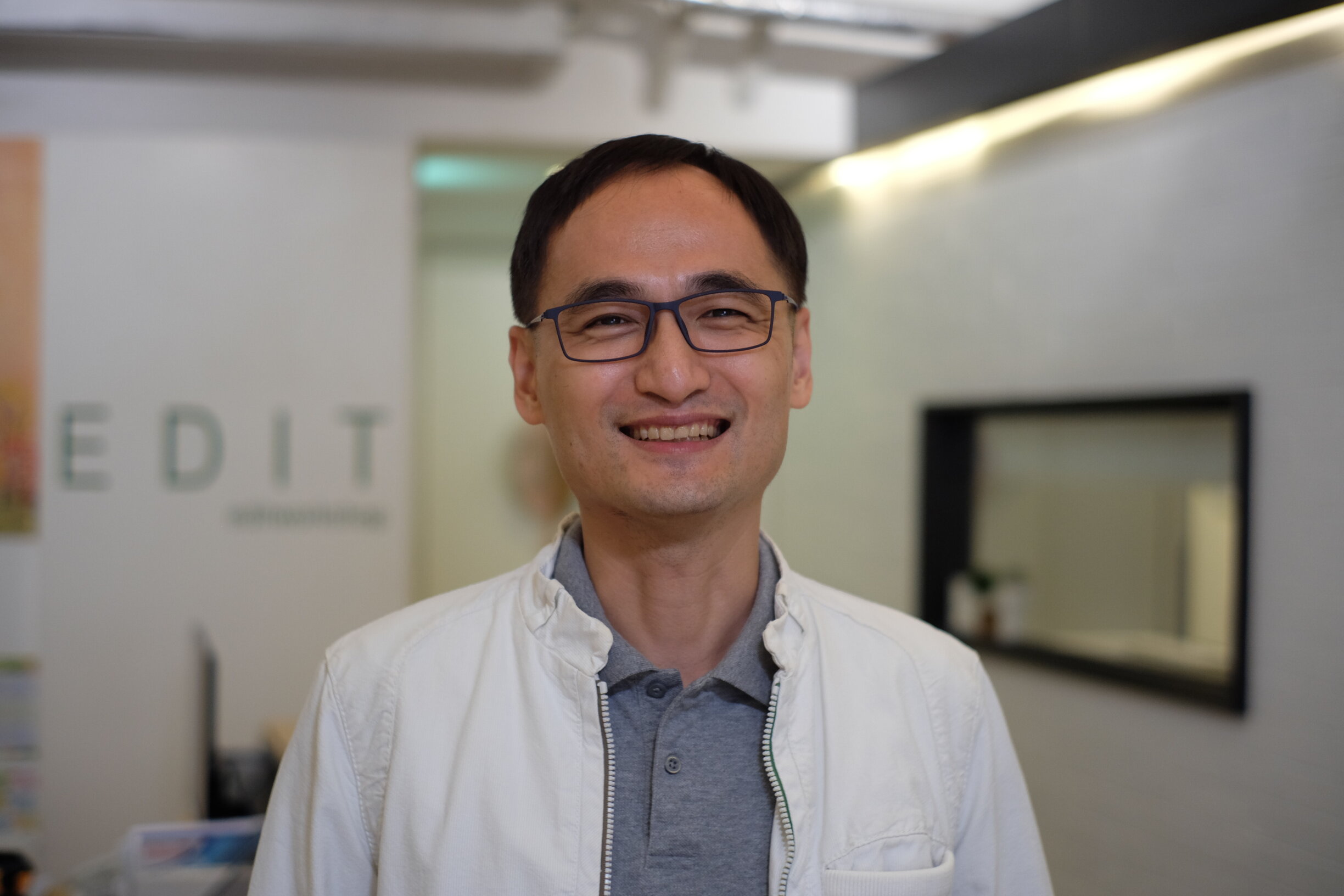

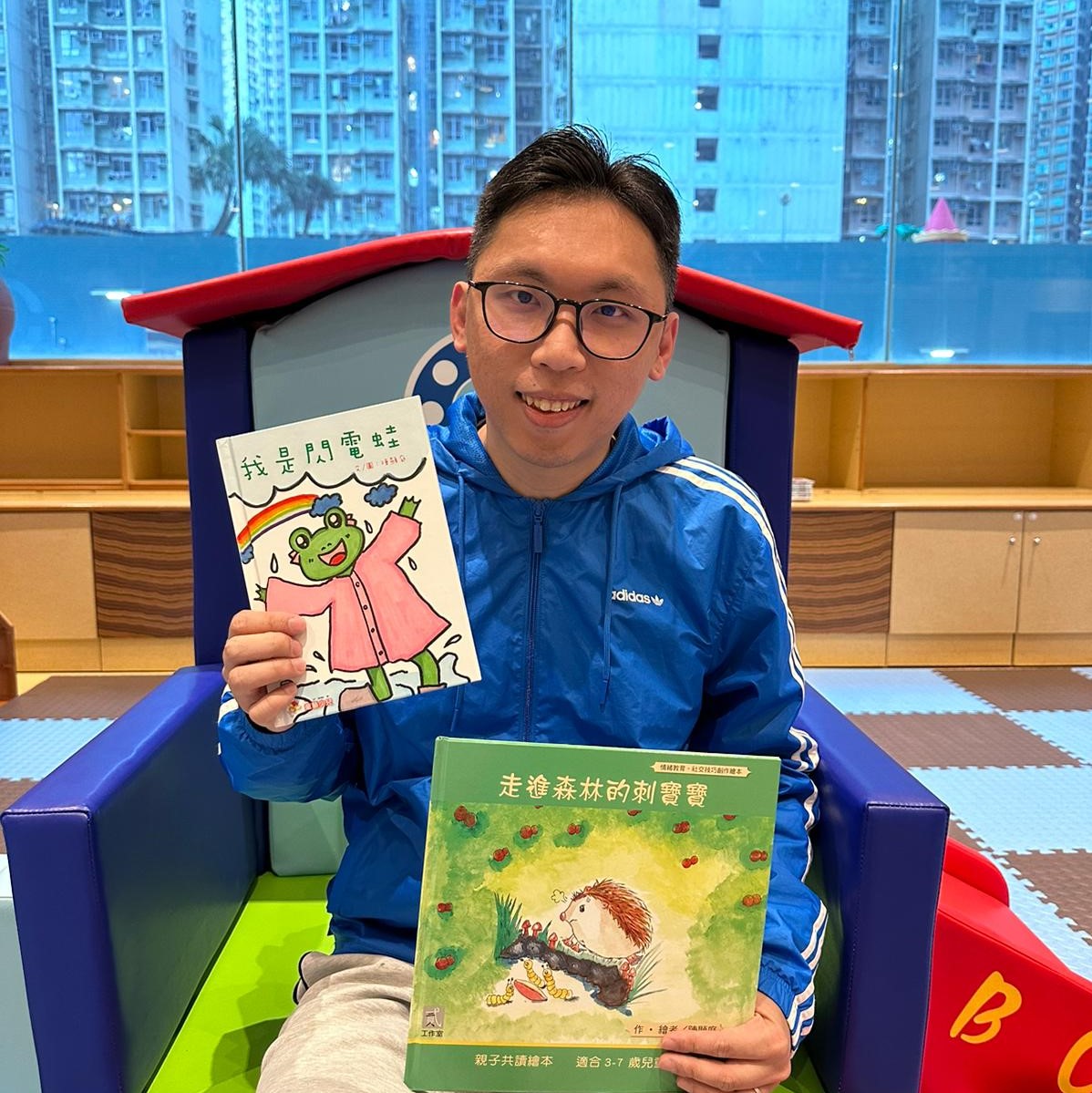

「全球學生閱讀能力進展研究」指出,家庭閱讀活動(包括閱讀圖書、說故事、玩文字遊戲等)、家長對閱讀的態度、家庭教育資源,這3項因素大大影響學生的閱讀能力。3至6歲的學前階段是很好的學習時機,讓兒童發展語文基礎及各項閱讀技能。學校方面,香港教育局幼稚園校本支援組近年致力推廣閱讀,從而促進幼兒全人發展。家庭方面,我們鼓勵家長建立良好的閱讀環境,多推動親子共讀。以下為一些伴讀技巧和閱讀活動,一方面能促進孩子的認知能力,例如顏色、大小、空間概念及物品關係等;另一方面可加強語言理解及表達能力,例如問句理解、句式結構及推理能力等。 ◆伴讀技巧 視覺聽覺配合:說故事時指着相應的圖案內容,朗讀故事時也指着相應的文字,培養孩子同時使用視覺和聽覺來學習。 善用身體語言:朗讀故事時,配合自然的語速及停頓,並跟隨故事角色、情節改變聲調和面部表情,增加故事趣味。 活用口語/書面語:熟悉的語言會令孩子更專注及有興趣聆聽故事,因此對於幼兒而言,讀口語更合適。隨着孩子開始學習認字,便可以考慮用書面語朗讀故事,讓孩子熟悉一些高階句式及詞彙。 ◆故事討論 六何法:說故事期間或之後,利用六何法(見附表)與孩子討論故事內容。如果孩子不理解疑問詞(例如:邊度),可以向孩子解釋該疑問詞的答案類型,並給予例子(邊度嘅意思係問咩地方,好似公園、學校咁,例如問「去邊度玩韆鞦啊」,就可以答「公園」)。如果孩子仍然未能作答,家長可以給予選項提示(「係稻草屋定磚頭屋啊?」)或視覺提示(用手指指着答案的圖片)。 情節猜測:說故事期間,利用圖文線索或重複的情節結構,引導孩子推理、猜測故事的後續發展。 代入想像:說故事期間,引導孩子想像自己面對故事角色的處境時,會怎樣應對或有什麼感受,提升孩子的心智解讀能力。 ◆讀後活動 複述故事:討論故事後,可以請孩子複述故事一遍,以提升組織及表達能力。如果孩子忘記故事細節,家長可以給予適當提示來引導。 讀後畫圖:陪同孩子畫畫來重現故事內容,以加深故事內容的理解,亦可讓孩子發揮想像力,創作另一個結局。 家庭劇場:藉角色扮演與孩子演出故事,根據角色的語調和表情讀對白,配合肢體動作和家中可以準備的小道具,提升孩子表達能力。 提提家長,親子共讀不宜過分關注圖書的文字,或將閱讀當成語言訓練。輕鬆有趣的「悅讀」過程才能提升孩子對閱讀的興趣,建立良好的閱讀習慣。 文:黃穎琪(仁濟醫院嚴徐玉珊早期教育及訓練中心言語治療師) (本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。) [Happy PaMa 教得樂 第547期]

詳細內容