教大GPS:用英語教非華語幼兒中文

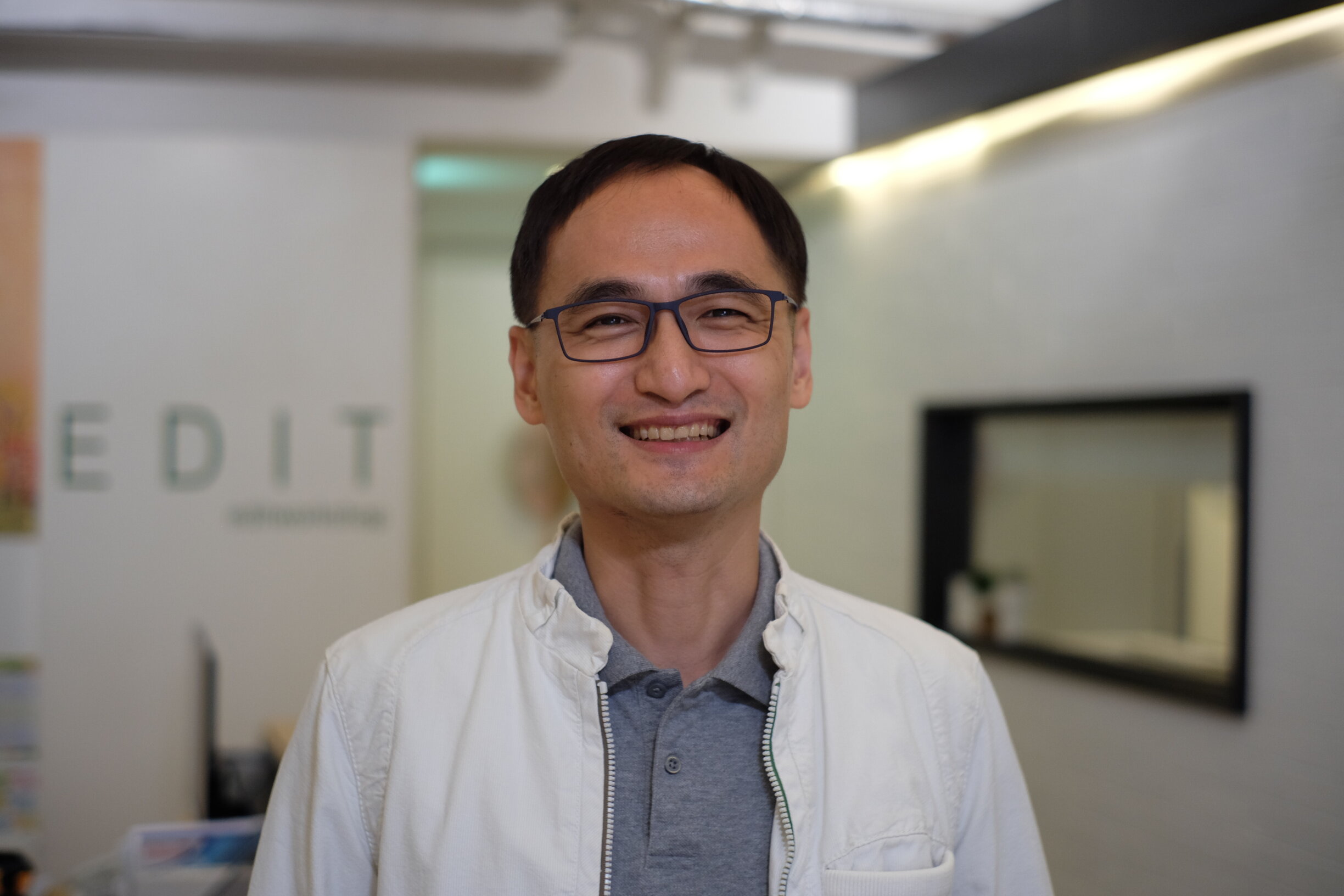

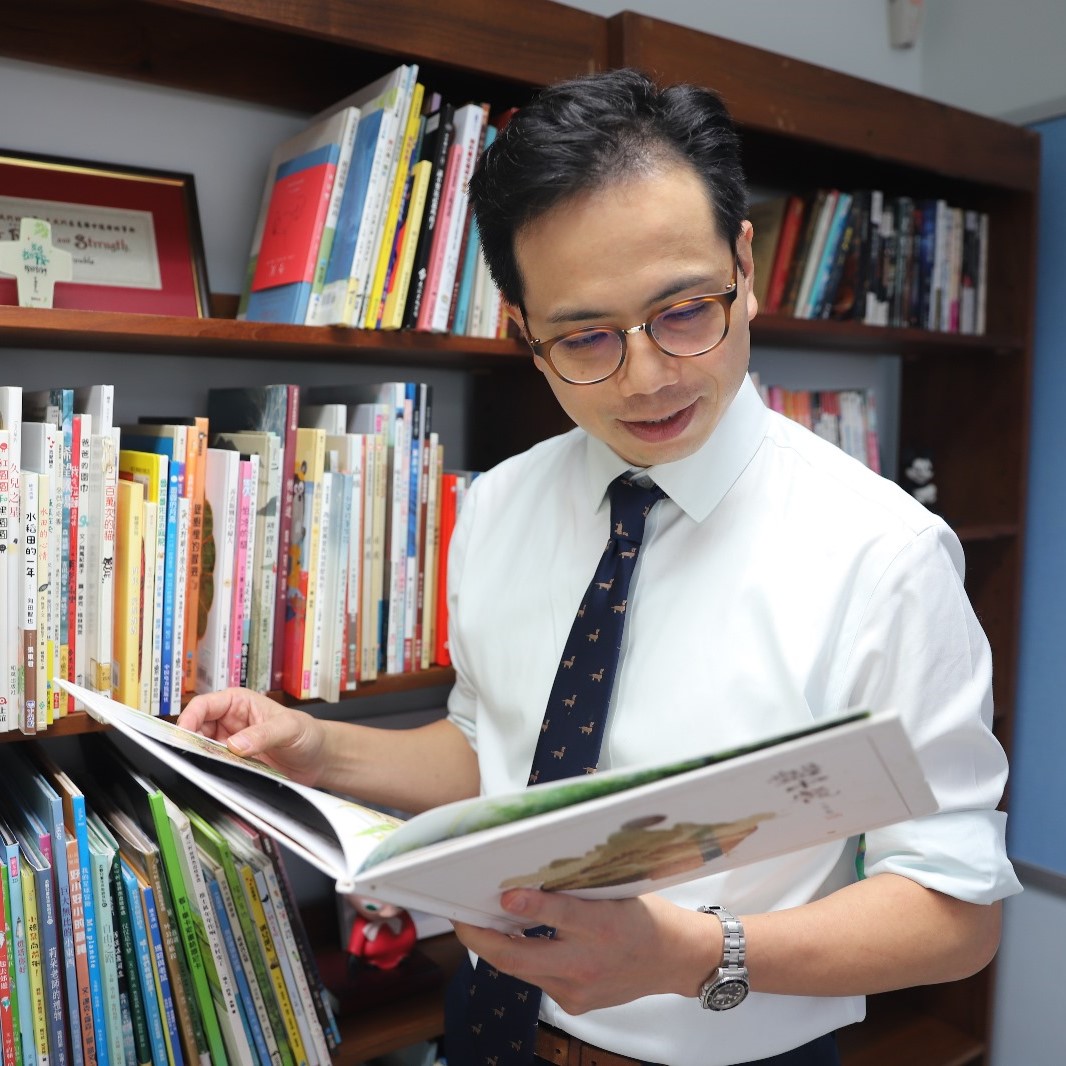

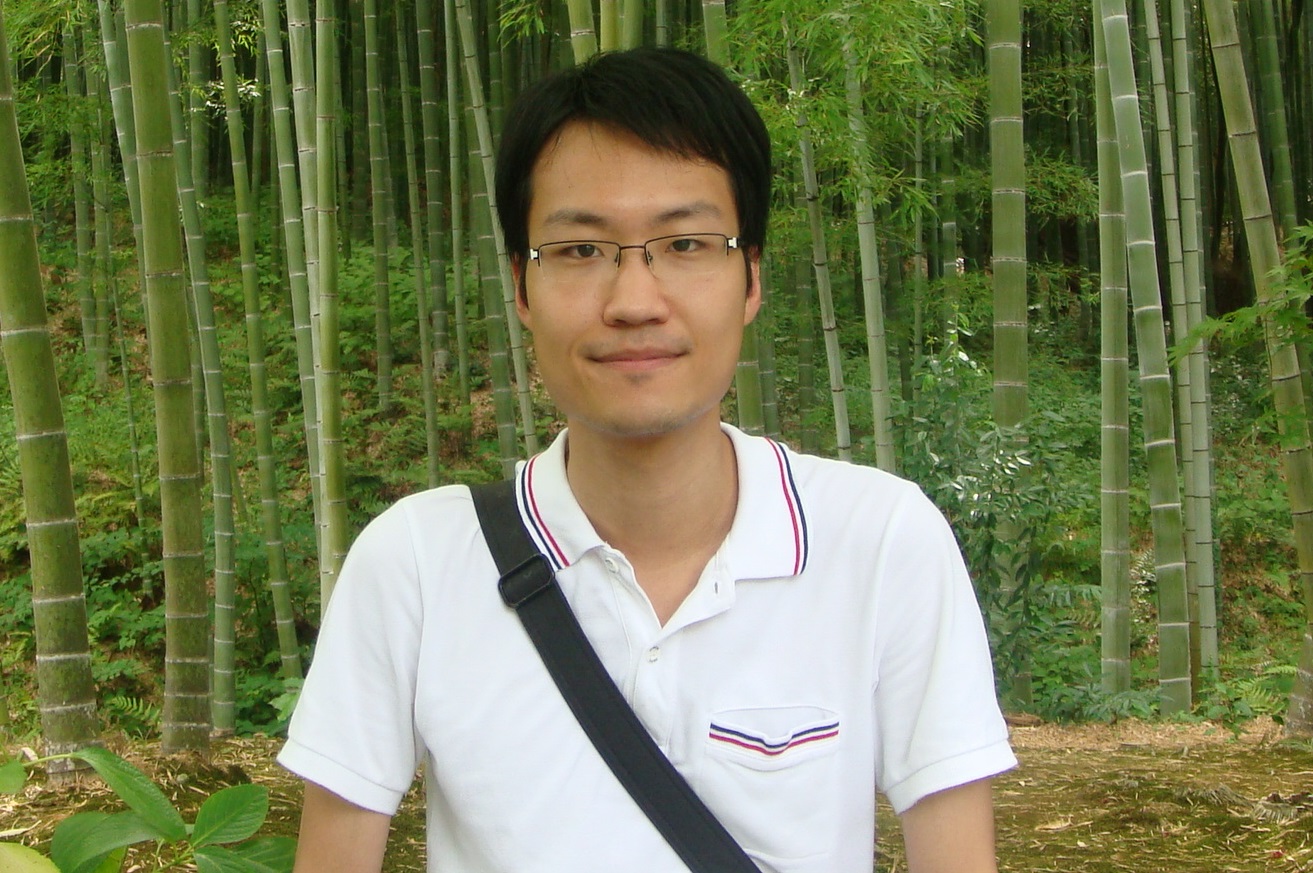

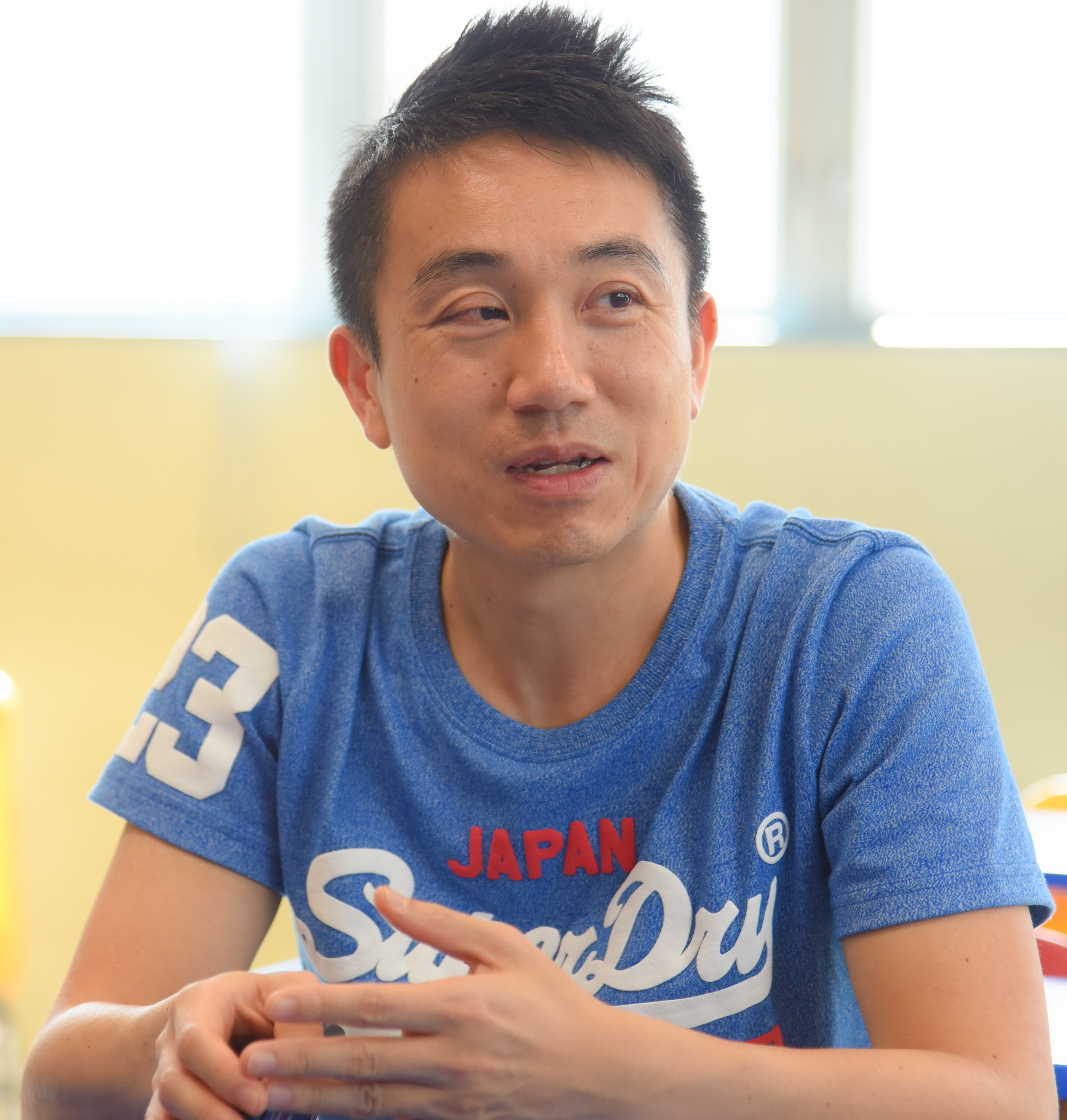

非華語幼兒要學習中文,由於缺乏家中的語文環境,相比華語幼兒會更難學好。然而,部分非華語幼兒在家說英語,英語能力是他們的優勢,也是教師重要的教學資源,理應善用。教師不妨好好把握這優勢,幫助他們學習中文。 當然,假如非華語幼兒依賴教師的英語解釋,而不留意教師的中文示範,英語就會變成他們學習中文的障礙。然而,教師用英語講解,並不一定會令幼兒依賴,只要教學活動設計恰當,用英語能讓幼兒明白活動目的,學習也能變得更具意義。 「中文人與英文人」活動 提升聽說讀寫能力 筆者以下將介紹名為「中文人與英文人」的小組活動,以英語協助幼兒學習中文,旨在提升聆聽、說話、認讀、書寫4項基本能力,不會造成幼兒依賴英語。當教師或幼兒擔當「中文人」的角色時,只可用中文;擔任「英文人」時則只用英文。學生的任務是將教師表達的意思,用自己角色的語文表達。 聆聽活動 教師擔任「中文人」,非華語幼兒是「英文人」。教師用粵語說出詞語,例如「蘋果」。幼兒要用英語說出該詞語的意思,即「apple」。活動目的是學習聆聽粵語,只有當幼兒聽懂粵語「蘋果」,知道是「apple」而不是「orange」,才能正確說出答案。 說話活動 教師與幼兒交換角色,教師當「英文人」,幼兒則扮演「中文人」。教師用英語說出詞語「apple」,幼兒要用粵語,不可用英語,說出教師的意思,即「蘋果」。這活動的要旨是學習說粵語,幼兒要準確說出「蘋果」,才算完成任務。 認讀活動 教師預先準備幾張詞卡,上面寫着「蘋果」、「橙」等詞語的字形,沒有圖畫提示。教師擔當「中文人」,幼兒是「英文人」。教師取出一張詞卡,例如「蘋果」,不用說出內容,幼兒要用英語說出詞卡的意思,即「apple」。這活動旨在學習認讀漢字,幼兒必須明白詞卡上的字形,才能說出答案,達成任務。 書寫活動 教師當「英文人」,幼兒為「中文人」。教師用英語說出詞語「apple」,幼兒要用漢字寫出「蘋果」。這活動的目的是學習書寫漢字,幼兒要正確寫出字形。 全粵語課堂 給予更多運用粵語機會 上面的活動,旨在讓懂得英語的非華語幼兒掌握中文聽、說、讀、寫4項基本能力,以英語協助教授中文,尤其適合剛起步學習中文的幼兒。當然,假如幼兒已掌握一定程度的粵語,能以粵語與其他人溝通,全粵語的課堂能給予他們更多運用粵語的機會,進一步提升中文水平。然而,在初學中文階段,幼兒既聽不懂教師的指示,又不能以粵語表達自己的意思,學習中文就變得難上加難。故此,教師在教學上適切地運用英語,定能有助幼兒的學習。 文:林浩昌(香港教育大學幼兒教育學系助理教授) 作者簡介:由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆,分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK (本網發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。) [Happy PaMa 教得樂 第545期]

詳細內容