親子筆陣.玩創校長:留意子女使用通訊軟件

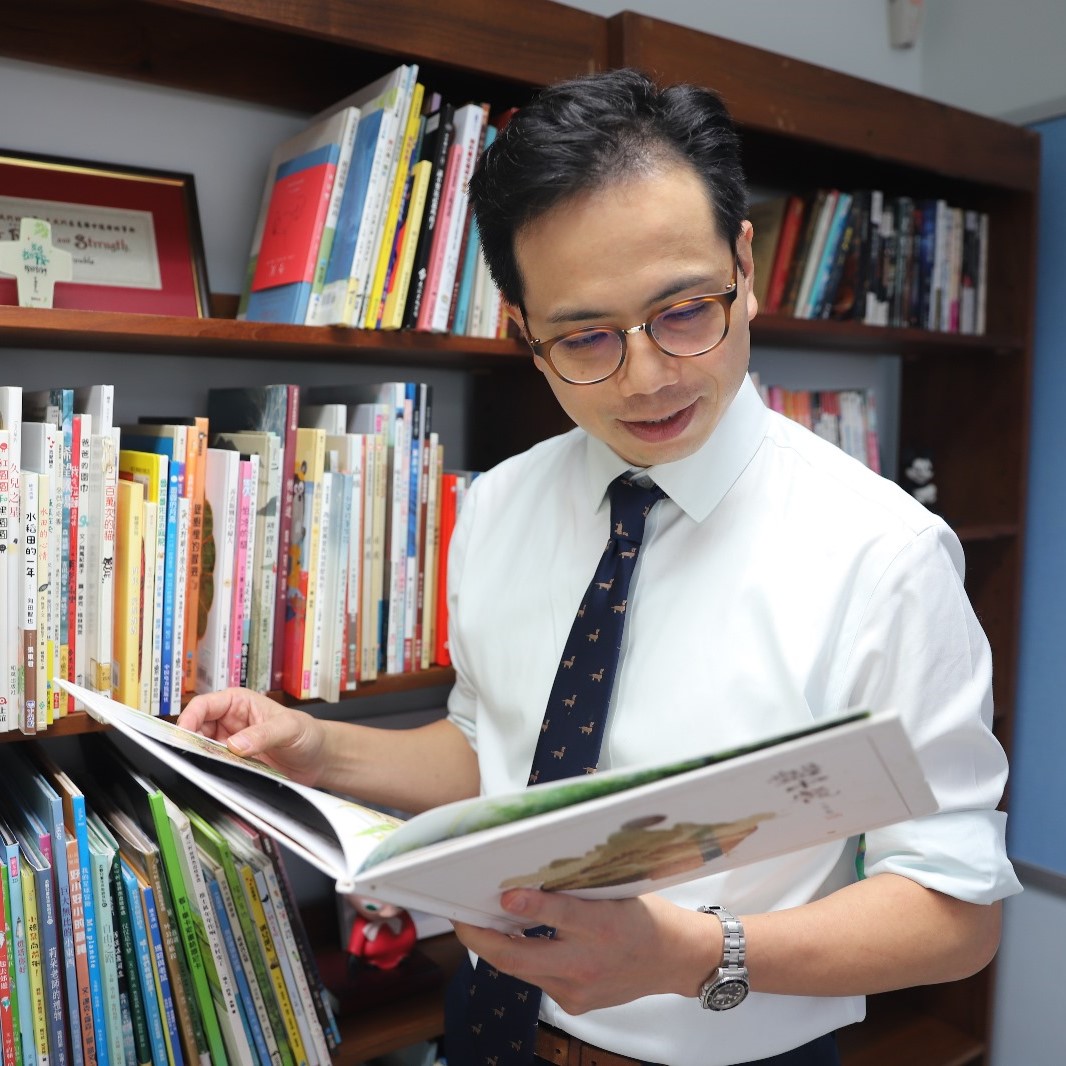

幾乎每個香港家長都會為孩子配備一部可以上網的手機,這不僅是現代都市人的必需品,亦在父母與子女溝通上發揮着重要作用。特別是對於高小學生及中學生而言,放學後可能需要自己去補習班、課外活動班等,我們通常會給孩子一部手機,以便保持聯繫。此外,在現代社會中,大部分孩子的娛樂活動都集中在手機遊戲、觀看短片或與同學溝通,這已經成為必然的事情。 然而,我們仍然有必要密切留意孩子使用即時通訊軟件的情况。一個主要問題是,同學間或會互傳一些不良信息或圖片,影響心智發展,這一點大部分家長和教師都會想像得到;然而,根據我們的經驗和近期觀察,發現學生使用通訊軟件時還有其他情况,希望所有家長和教師都特別留意。 首先是群體發展,特別是高小和初中學生,他們喜歡按照自己的社交圈子建立不同的通訊群組,最初是讓朋友之間互相交流、交換功課資訊或分享玩樂心得等。惟隨着時間推移,群組可能會因為成員之間爭執,甚至是孤立某些學生,演變成一些學生被踢出群組或不允許加入的情况。被踢出的學生可能會另建一個群組,不允許其他人加入等。這樣可能會影響學生之間的友誼發展,甚至導致欺凌行為。 其次,我們最近發現一些學生收到了加入群組的邀請,群組標題通常是英文,如「Add everyone you know」等。我們發現,這些群組的發起人可能是一些外國陌生人,甚至是不法分子,利用孩子們推介給好友的心理,宣稱群組內會貼出有趣圖片及影片,並鼓勵將認識的人都加進來。結果,這些群組人數可能超過500、600人,其中混入了很多不同的人,有時甚至會發布色情圖片或不良言論。當部分小朋友看到其他人這樣做時,也會跟風加入,亂發圖片,而這時家長和教師就很難再插手干預了。 針對這些情况,有以下建議供家長和老師參考: 為孩子手機設定正確年齡:每種手機品牌都要求設定使用者年齡,有時家長為了方便,可能會用上自己的帳戶來設置手機,又或胡亂設定為已滿18歲,其實這非常危險,因為會繞過手機為未成年人設定的保護措施。 不能依賴保護軟件:別以為保護軟件可完全保障小朋友安全使用通訊軟件,因為壞人的招數層出不窮,今天你有軟件防止學生被拉入群組,明天卻未必阻止到全新的不良事件出現。我們建議家長要教導孩子,適當地向成年人匯報通訊軟件上的異樣。以我兒子為例,當他被同學拉入一些群組時,他很快就會與我分享這些群組的情况。我們會查看這些群組,教導他一旦被陌生人拉入與真實生活情境無關的群組時,就必須立即離開,以免受到不良影響。 對於學校,我們建議採取以下處理方式: (1)在得到家長同意下,使用一個已經被拉入問題群組的學生帳戶,由訓導老師以英文發出警示,提醒如果群組中有本校學生或任何學生,由於該群組已經出現不尊重他人、色情等信息,建議立即離開群組。這樣可以提高學生的警惕。 (2)通知已知受影響學生的家長,讓他們在家中也關注孩子的情况。 (3)在早會或個別受影響班別等場合,正確引導學生如何使用通訊軟件,讓它回歸到本來與父母或同學合理溝通的功能。 在科技時代,新問題每天都會出現,父母、教師與孩子之間建立互信關係至關重要。當孩子發現問題或有疑惑時,能夠與成年人討論並一起面對和處理,這是陪伴孩子成長的基礎要素。我不反對學生使用即時通訊軟件,但是要謹慎使用。正如救護車一樣,它本來用來救人,雖然趕急時也可能造成交通事故,但我們不會因為偶爾的事故就阻止救護車的出現。讓學生學會正確使用和得到正確保障,才是我們要做最重要的事情。 文:朱子穎(德萃幼稚園部及小學部總校長) 作者簡介:一直致力實踐教育創新,當過浸信會天虹小學「白武士」5年,把它從殺校邊緣挽救回來,成為教育界佳話。教學網誌:FB.com/mrchuclassroom (本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。) [Happy PaMa 教得樂 第502期]

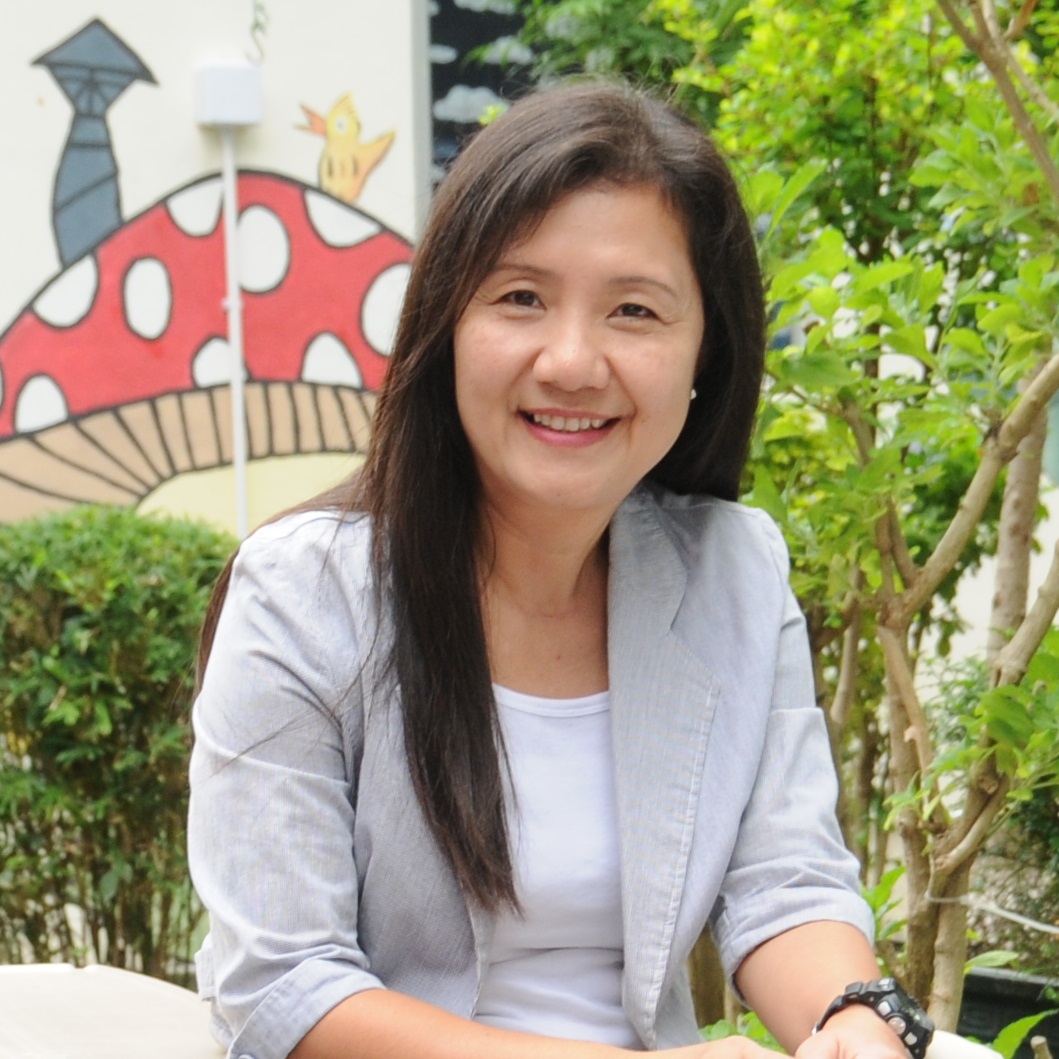

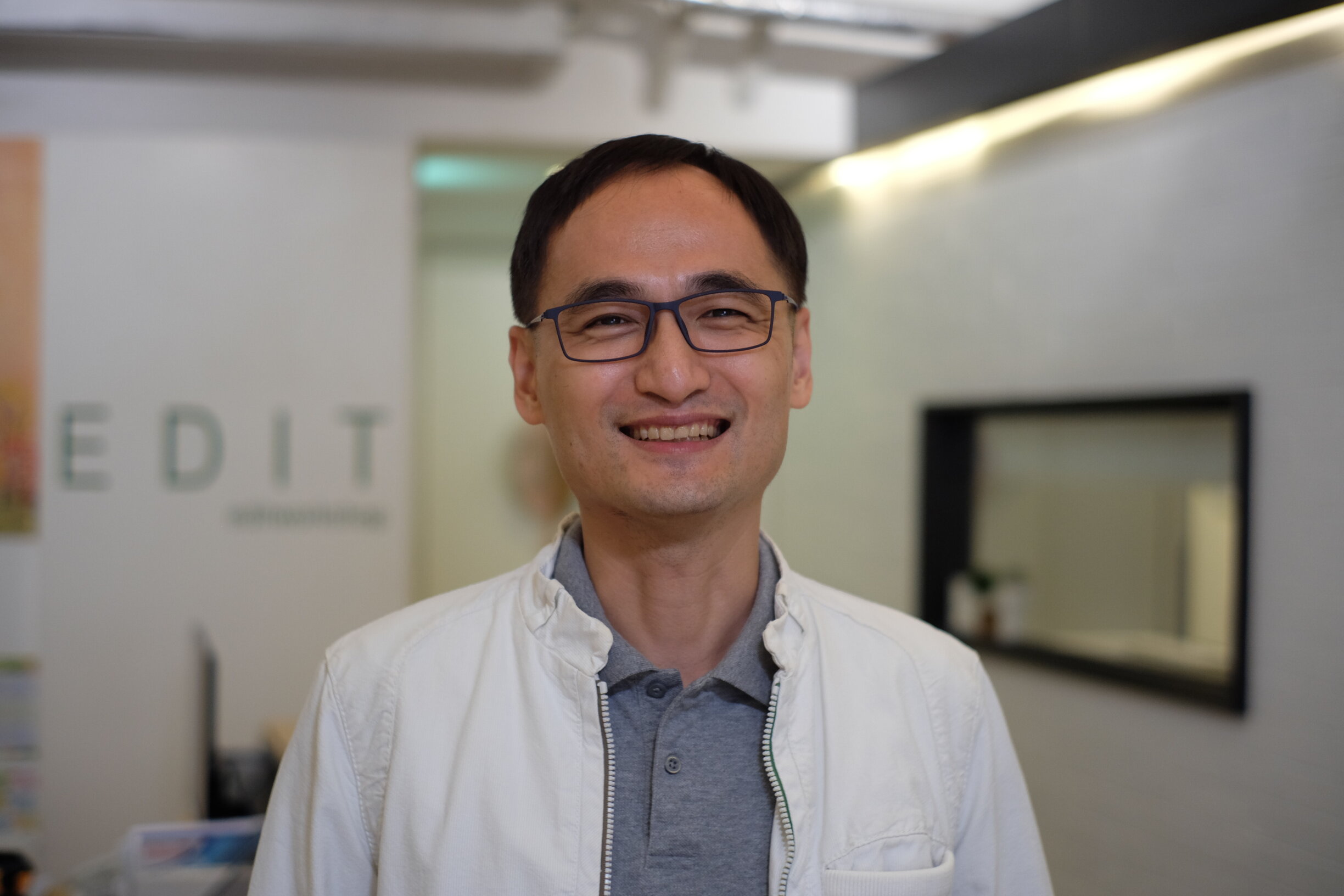

詳細內容