多元導航:建立有效溝通:深入孩子內心

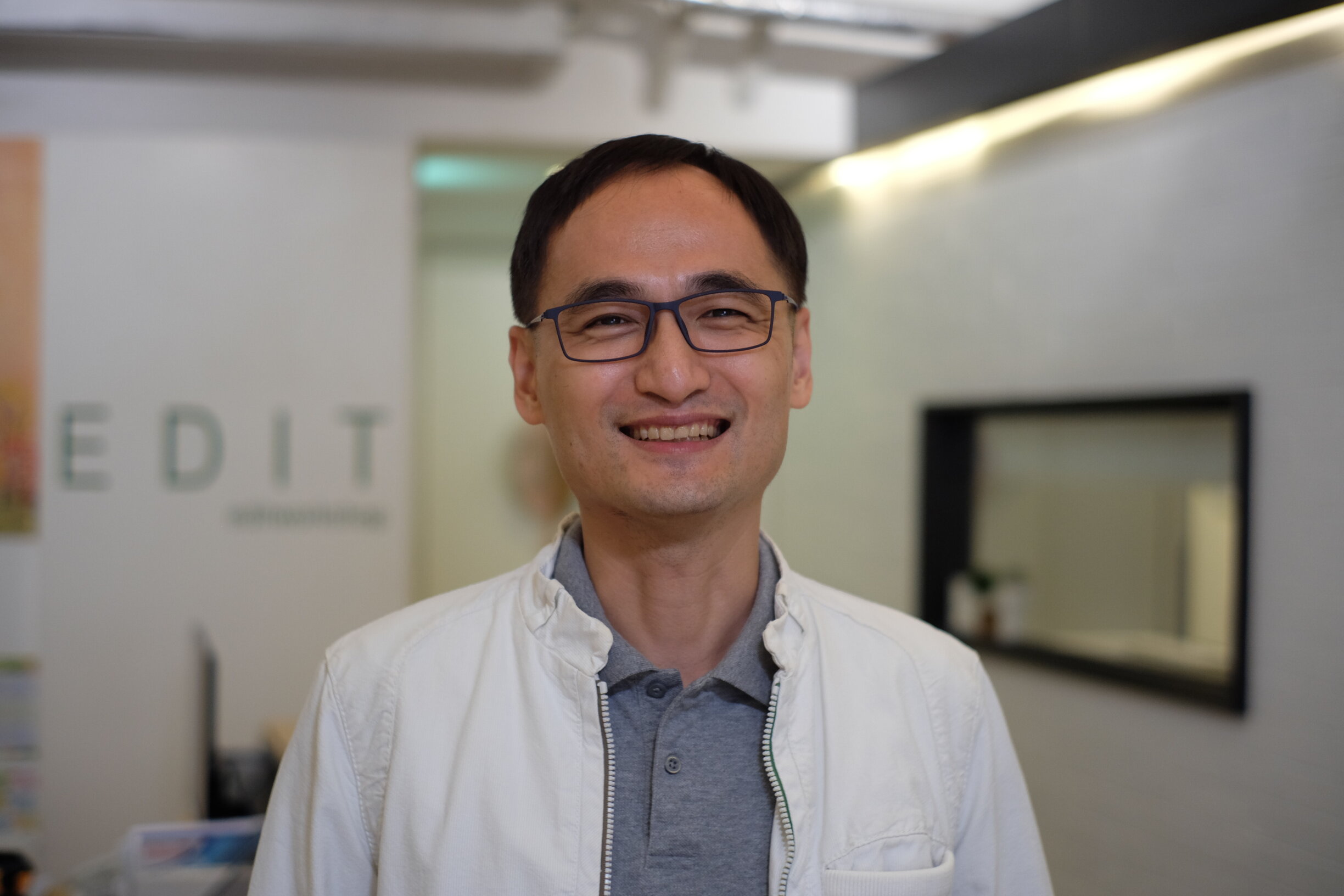

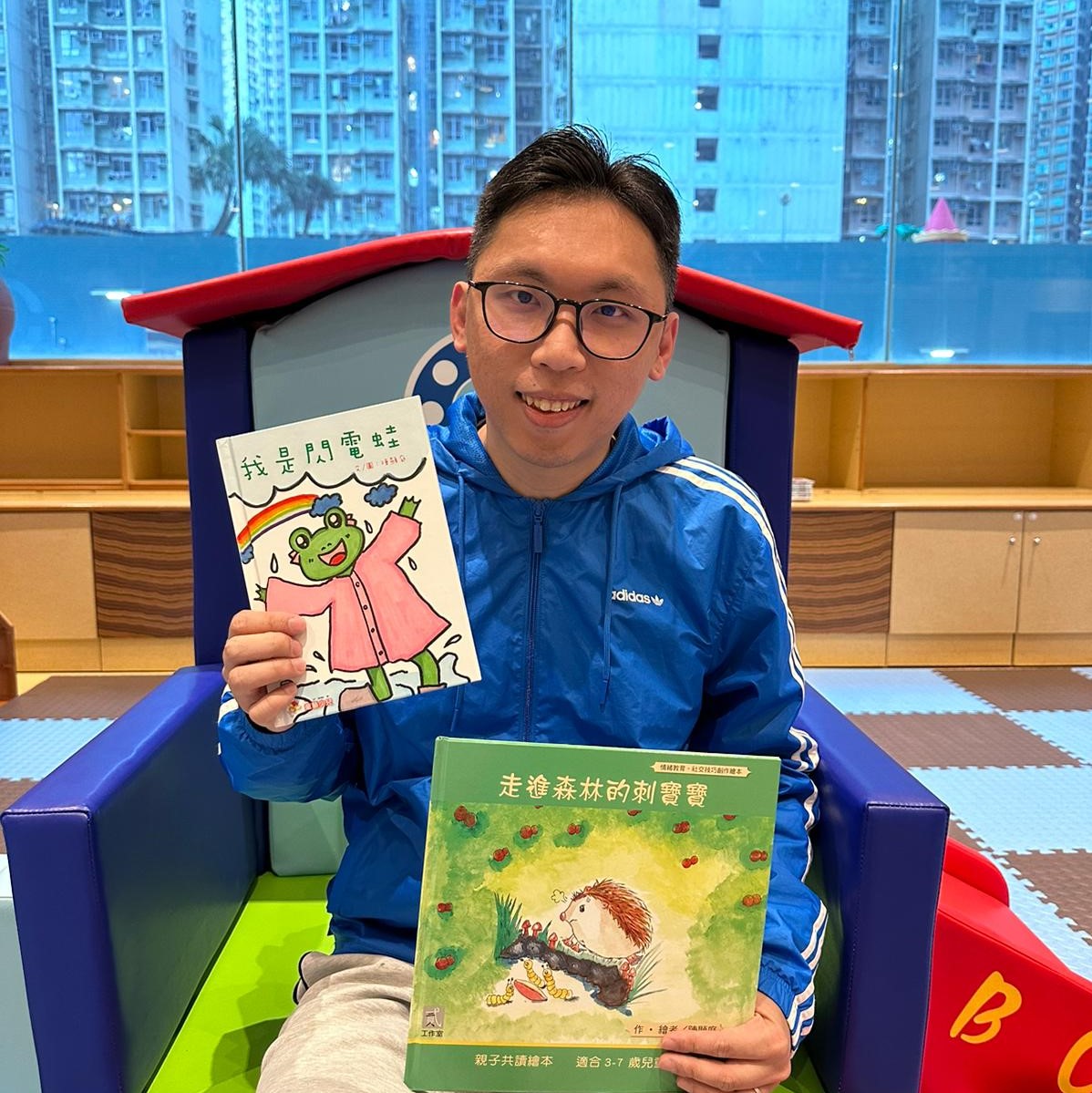

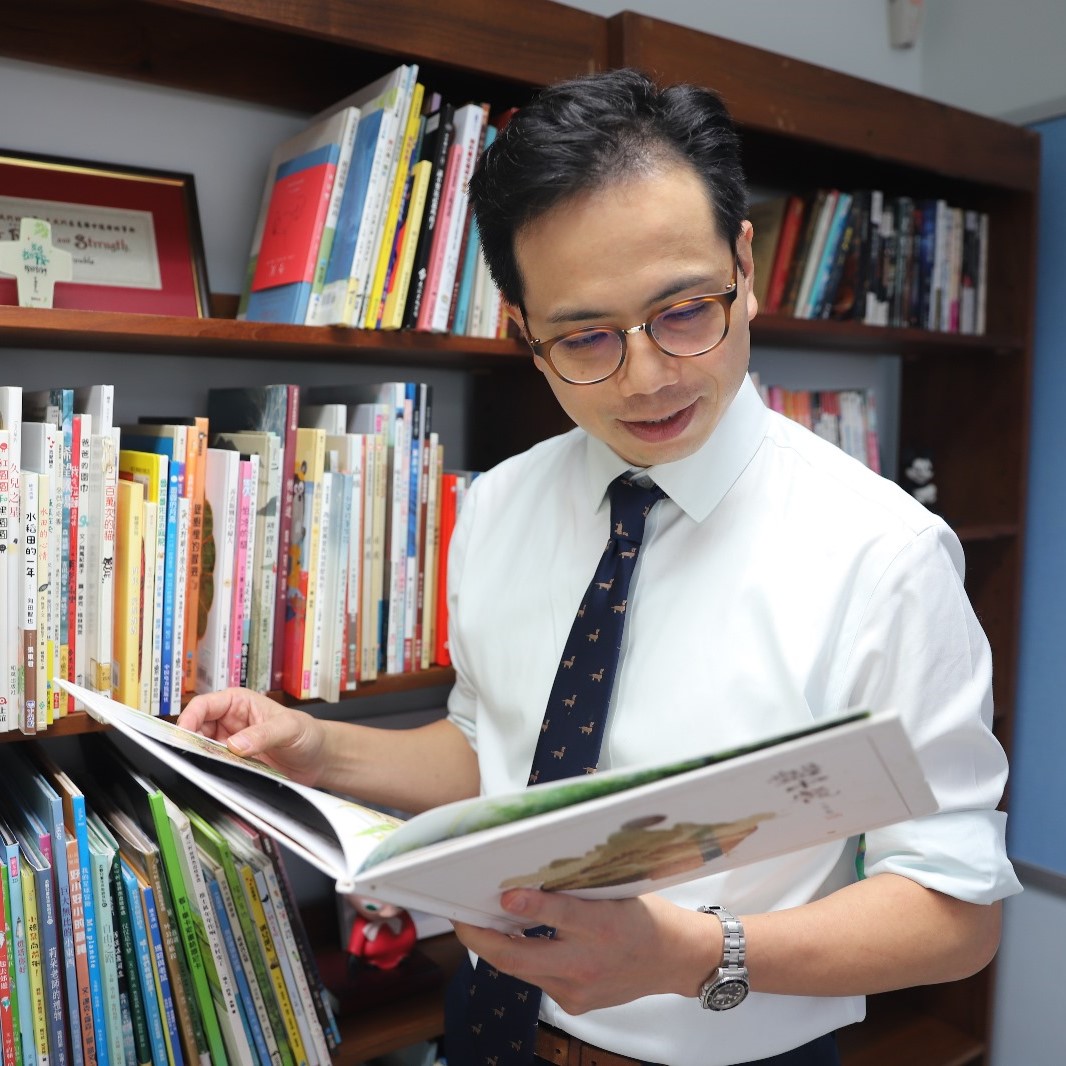

猶記得有父母與我分享和孩子溝通的片段,在過程中他不斷表示自己付出了很多努力,但孩子從不體諒其苦心。其實,我們在溝通的時候是否真的表達自己心中所想呢?抑或只是一個情緒的表達? 相信父母對以下的說話都不會陌生:「快啲溫書啦,唔好成日打機。」表面上看似一句無傷大雅的說話,孩子接收到的信息卻有可能是「父母不會體諒他日常讀書的艱辛」。然而,父母說這句話的時候,並不是想責怪孩子花費時間打機,實質是出於對孩子健康的關心,擔心孩子因使用手機時間過長,形成沉溺的習慣,最後損害身心健康。 遺憾在對話的過程中,父母並未能真實傳達對孩子的關心,而子女亦未能表達出內心的真實需要——父母的體諒,結果形成雙方情緒輸出、對罵的後果。假若我們真的想建立一個溝通平台,說話前要「停一停,想一想」,思考一下我們想表達的核心信息是什麼。皆因孩子在青少年階段比較敏感,甚或是未能思考及體會到父母所表達的背後意思。 溝通從不是一個容易的過程,要開展一場有意義的對話,我們需要更多的理解、同理心和耐性。 聆聽孩子想法 以同理心表達關心支持 理解的第一步,由學習聆聽開始。當孩子與我們溝通時,我們不僅僅要聽他們說話,更是傾聽他們的內心世界。這意味着我們需要給予他們足夠的時間和空間,表達自己的想法和感受,而不急於打斷及評論。我們可以試着說︰「見到你好似心情唔係太好,不如分享畀我聽吓?」而不要說︰「小小事都唔開心,問你又唔講,𠵱家想點!」 其次,我們在溝通時,要學習以同理心去表達對孩子的關心和支持,意即我們需要設身處地,站在他們的角度去看其正面對的處境。這樣,孩子會更願意跟我們分享當中的困惑、挑戰和夢想。而對於孩子面對的難題,其實他們也大概有了自己的解決方法,我們只需肯定他們所付出的努力,並欣賞他們的不斷嘗試,便能讓孩子們更有力量去面對挑戰。家長可以試着說︰「我欣賞你願意付出好多努力同心機去嘗試。」不要說︰「好小事咋嘛,係應該要做得好㗎!」 當我們在溝通中使用責怪的態度,有可能與孩子情緒牴觸,而導致關係變差。我們可以學習耐心引導孩子思考而避免指摘,使用積極和尊重的語言,表達我們的觀點和期望,鼓勵他們思考解決問題的方法。我們可以試着說︰「不如我哋一齊諗吓可以點樣迎接呢個挑戰。」不要說︰「成日掛住打機,打到個人都有問題,小小事都處理唔好。」 家長孩子建立共同目標 互相理解 最後,我們可以建立共同的目標。溝通並非單向,而是一個雙方共同參與的過程。家長和孩子一起訂立目標,共同努力實現,這樣可以令孩子感受到父母的支持和合作,同時透過共同經歷去理解大家的觀點和需求。 有效的溝通是建立親子關係的關鍵,縱然需要時間和練習,卻可以令家長更深入了解孩子的內心世界。透過真誠的傾聽、關心和支持,與子女建立更深層次的連結。讓我們停下腳步,思考自己真正想要表達的核心信息,創造一個溝通和諧的環境,讓我們與孩子一同成長,建立美好的關係。 文:黃朗翹(香港家庭福利會註冊社工) 作者簡介:香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構,致力推動和諧家庭關係,服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務,長者及社區支援服務等。 (本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。) [Happy PaMa 教得樂 第510期]

詳細內容