任姓家長:重逢的喜悅

我是在剛剛讀完小學四年級後離開香港、移民澳洲的。過到去墨爾本後,除了一、兩個是因他們的父母是與我媽媽相熟的小學同學外,其他小學同學我大早就已幾乎完全失去聯絡。直到近一個星期一個下午,情況突然間有改變。那天,我在自己公開的社交媒體網頁突然收到一個短訊:「你好,你是伍華小學的嗎?我們是小學同學。」 重遇年年考第一同學 發短訊給我的人名為Manson Chan(化名)。不知為何,見到這人的英文名有個「Man」音,我已在想,他是否當年每個學期都考試全級第一(連我一生人唯一一次考第一都要是與他分享雙第一排名!),年紀小小就已有近一千度近視的陳大文(化名)?但因這個Manson的社交媒體網頁頁照只是一個小孩、及我過往亦好像公開提過我曾讀伍華小學下午班,所以我選擇謹慎一點去回覆:「你好,我的確是,你是⋯?姓陳的同學好像不只一個,所以才問」。 Manson的回答確認了我的直覺:「我是陳大文!厚厚眼鏡那位。我昨晚看一個網頁才認出你。」收到那個消息後,我極度興奮,因為這個同學想當年在我們一群同學中簡直是一個學業神話,連所有家長都知道我們當中有陳大文這個神童。我媽媽望子成龍時都會不時對我說,「阿仔,你應該學眼鏡厚厚的陳大文學習。如果你可以像他那樣勤力讀書,你不會只是考五名內、考第一的或許會是你!」 陳大文與我隨即在社交媒體成為「朋友」,我亦因此在他的網頁見到他成長後的照片。他的輪廓的確是像他小時候那樣,但現在已是沒有戴眼鏡及身形健碩的中佬,與我小時候認識的「書蟲」完全不一樣了。我們在短訊寒喧一番後,我開始在社交媒體問兩位仍有聯絡的同學,是否仍記得這個「神童陳」。次次考第一的同學的確令人印象深刻,其他兩個同學都完全記得陳大文。 縱使相隔多年,我們就好像從來沒有分開過一樣,什麼都談。 就是這樣,我們就開了一個小學同學短訊群組,而他們還加了幾個仍有聯絡的小學同學進入群組。我們已幾十年沒有聯絡,當中有人已移民、有人已回流香港、有人從來沒離開。工作上,我們有專業人士、有商人、有工作上與大自然緊密接觸的。但縱使相隔多年,我們就好像從來沒有分開過一樣,什麼都談,包括家庭、學業、事業、社會,而討論我們小時的一切(包括當年誰在暗戀誰!)就更不在話下。譬如說,當大家互相揶揄時,其中一個同學提醒我,原來我在小學二年級時已被班主任封為「製造聲音嘅機器」。 從短訊言談中,大家重逢的那份喜悅是十分明顯的。我已開始嘗試在社交媒體公開尋找同屆(1982年入讀小一)的舊同學。我亦對阿仔提起我與小學同學重逢的事,他興高采烈地說很想有機會與我的舊同學見面,聽聽我小時的醜事!至於一群舊同學,我們在逐步找多些同窗後,就會嘗試約出來搞聚舊。小弟萬分期待。 * 以上是筆者個人意見,不代表他所屬的律師行或團體。 任建峰 執業律師

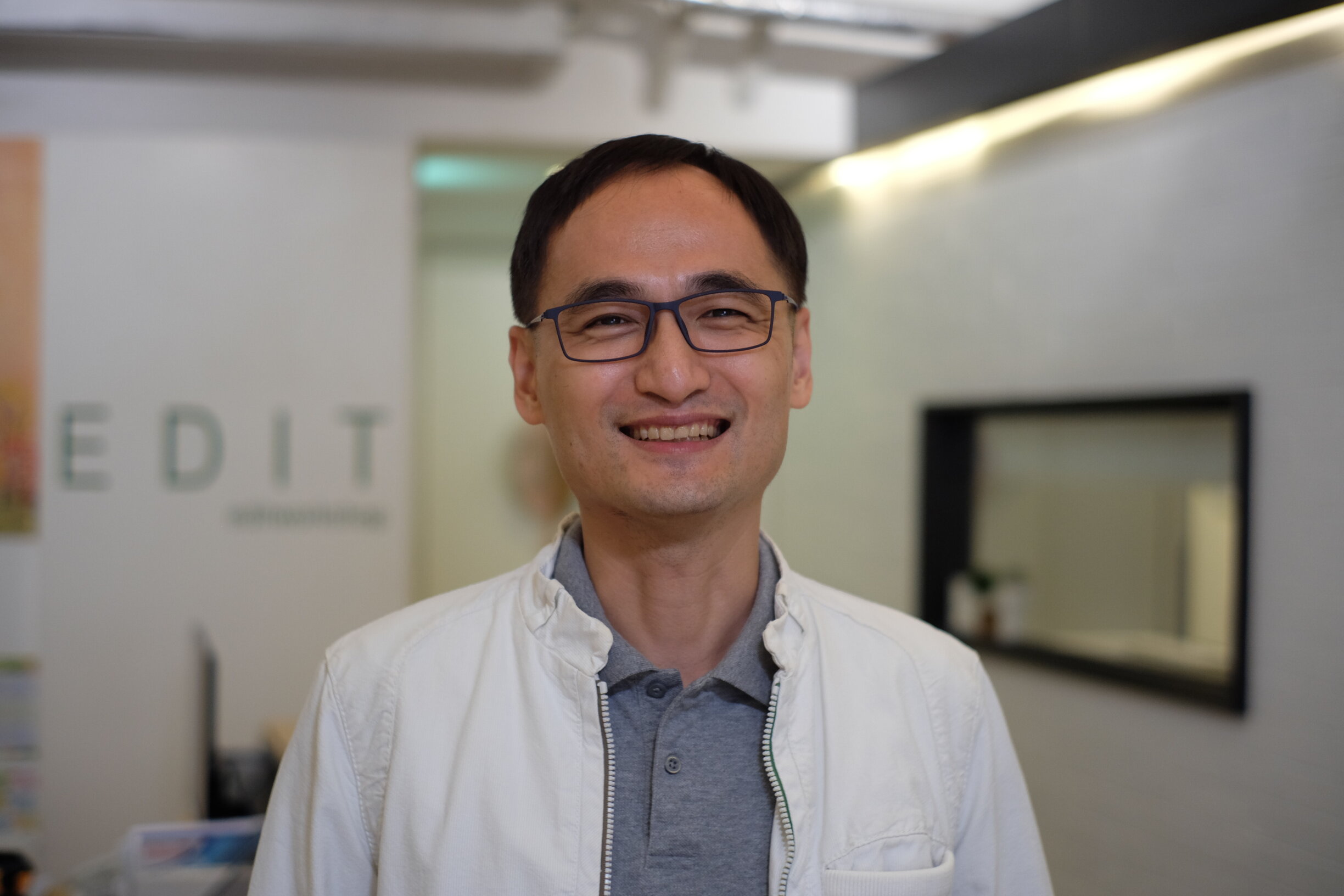

詳細內容