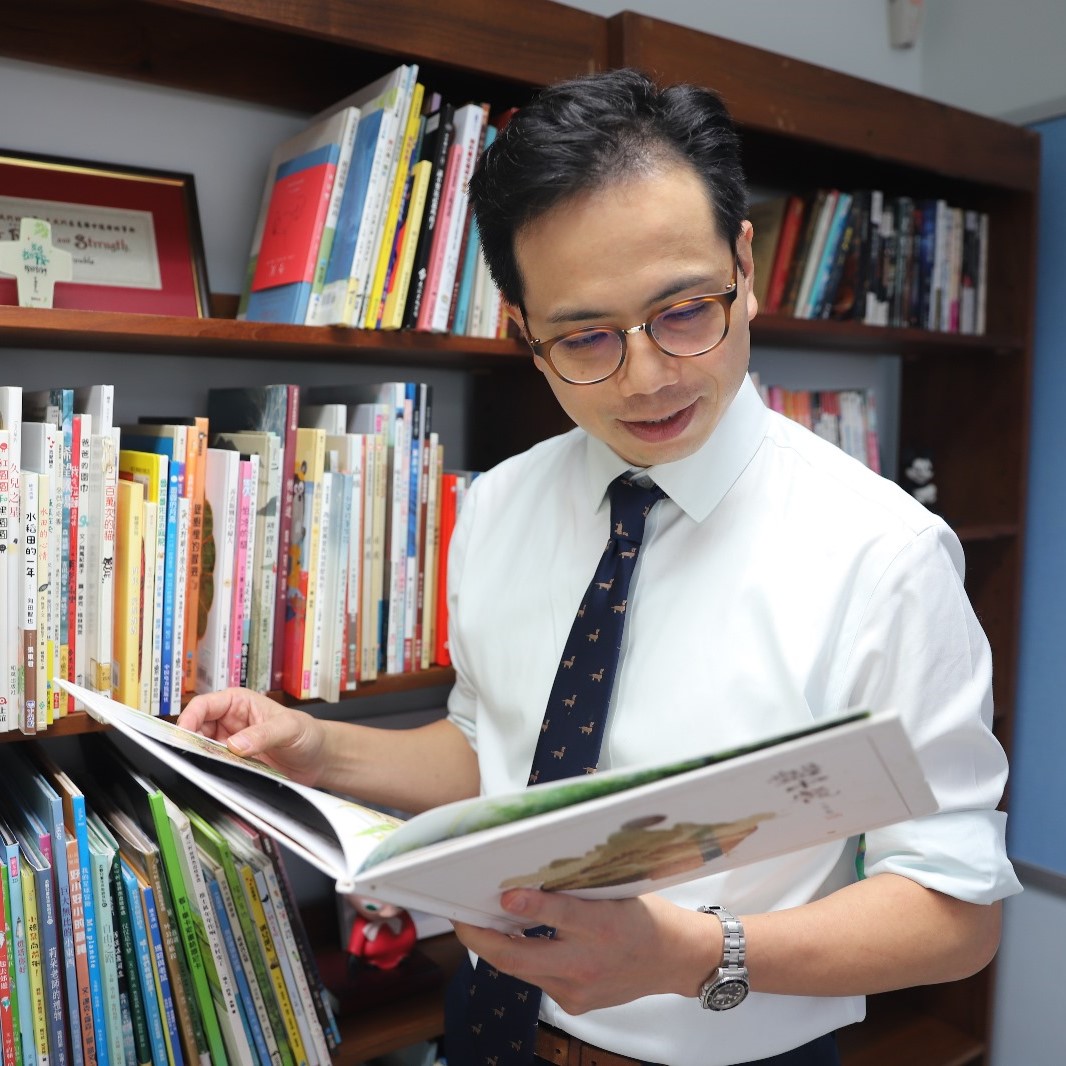

親子筆陣.蒲公英教室:勇敢跳出舒適圈 追尋夢想

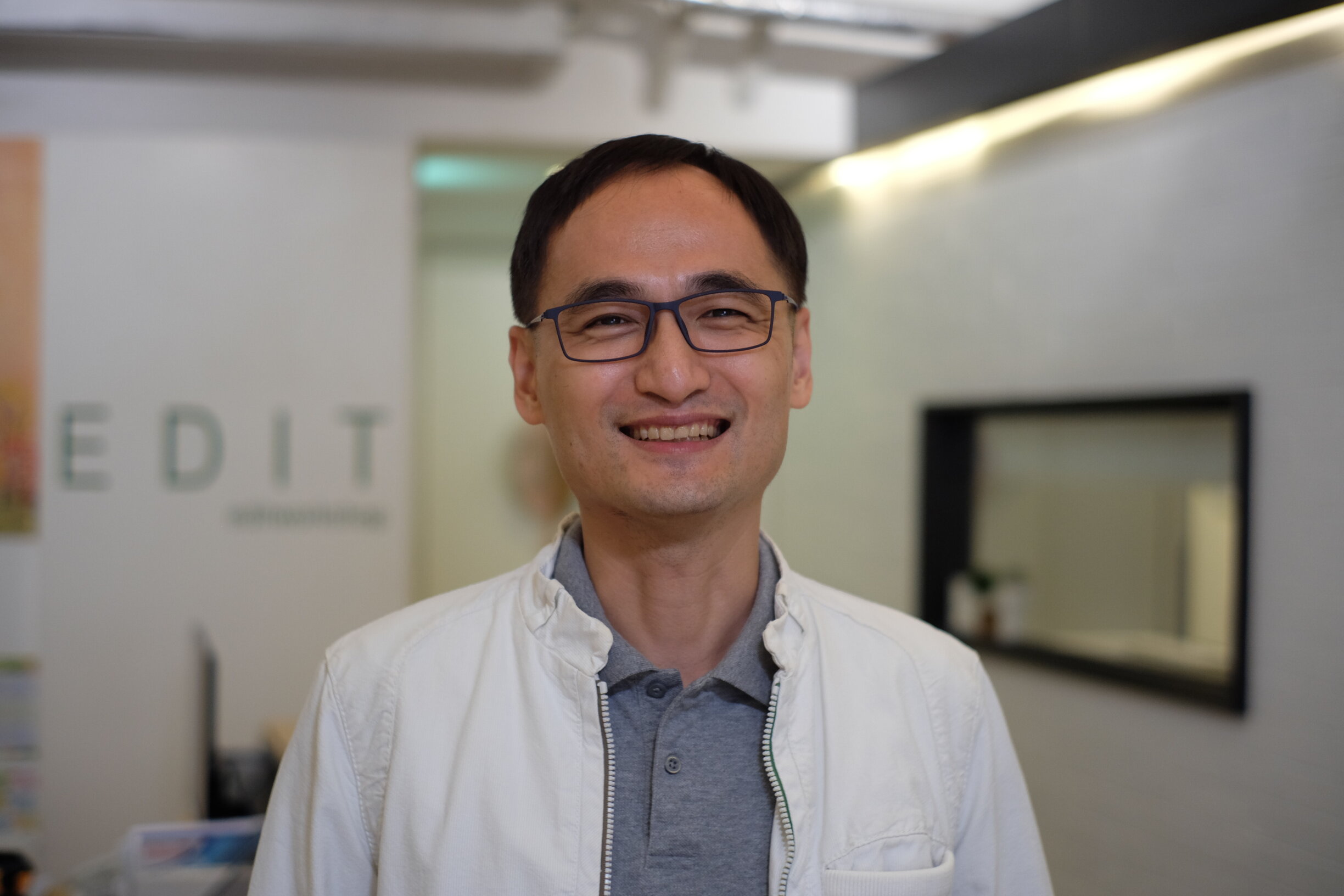

相信各位讀者在小時候一定寫過一篇名為《我的志願》的作文,大家還記得自己童年的夢想嗎?是教師?醫生?還是太空人?這些夢想有的貼近現實,有的卻天馬行空,但真正實現童年夢想的人寥寥無幾。能否成功實現夢想往往受不同因素影響,其中一個關鍵正是我們是否能勇於跳出舒適圈。 離開舒適圈後往往要面對重重逆境,這時需要學會相信自己,勇於接受挑戰。筆者在經歷會考失敗後,也曾感到挫敗,成為教師彷彿是一個遙遠的夢。為了達成夢想,筆者走過一段崎嶇不平的路,花上逾十年進修,從合約教師逐步成為正式教師、主任及校長。在繁忙的工作中兼顧讀書,為着這個目標,硬着頭皮去應對各樣挑戰,那段時間確實苦不堪言。古今中外,不少成功人士在成功路上亦曾經歷重重困難,例如美國前總統羅斯福,儘管他因為患病而下肢癱瘓,但卻能努力克服自身障礙,面對美國經濟不景和第二次世界大戰,他亦能好好帶領美國,成為美國史上唯一連任超過兩屆的總統。唯有相信自己,努力跨過難關,才可步向成功。 堅持初衷 不輕言放棄 此外,在面對困難時亦要懂得堅持。筆者曾是校內體育教師,帶領學校手球隊。記得手球隊初成立時,隊員人數眾多。也許是因為訓練過於頻繁及辛苦,不少隊員陸續退出,只有一些學生依舊保持熱愛手球的初心和興趣,砥礪前行,繼續堅持訓練,最終更成功勇奪全港手球比賽冠軍。古語有云:「不經一番寒徹骨,怎得梅花撲鼻香?」實現夢想需要付出大量時間和精力,途中定必困難重重,若輕言放棄,夢想便觸手不及。唯有堅持初衷,遇到挫折也不放棄,努力地向着標竿直跑,才能走到終點。 肯定子女努力 不過分保護 當子女想追逐夢想時,家長也許會感到擔心,擔心他們在成長路上受傷,寧願為他們安排一切,希望他們走在一條康莊大道上。然而,過分保護小孩,讓他們無法經歷風浪,卻會使他們不能真正成長。作為父母,我們在孩提時也同樣有個夢。我們應學會尊重子女的想法,放手讓他們探索自己的喜好,讓他們多作嘗試,尋求自己的夢想。過程中,若他們跌倒,讓他們學會自己爬起來;若他們遇到困難,多加鼓勵及多肯定他們的努力;若他們受到挫折,多傾聽他們的需要及多作安慰,讓他們知道自己在追夢的路上並不孤單。 「停泊在港口的船是最安全的,但那不是造船的目的。」父母永遠都是孩子的避風港,也是他們最強的後盾,但亦要適時放手,鼓勵子女追尋自己的夢想,給予支持,讓他們鼓起勇氣離開港口,揚帆起航,探索世界。 文:黃偉立(通德學校校長) 作者簡介:自小古靈精怪,好動多言,現為一校之長,化名「蒲公英」,希望分享不一樣的教育方式,將愛的種子散播開去。 (本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。) [Happy PaMa 教得樂 第507期]

詳細內容