媽媽維特:跌宕中的雜想

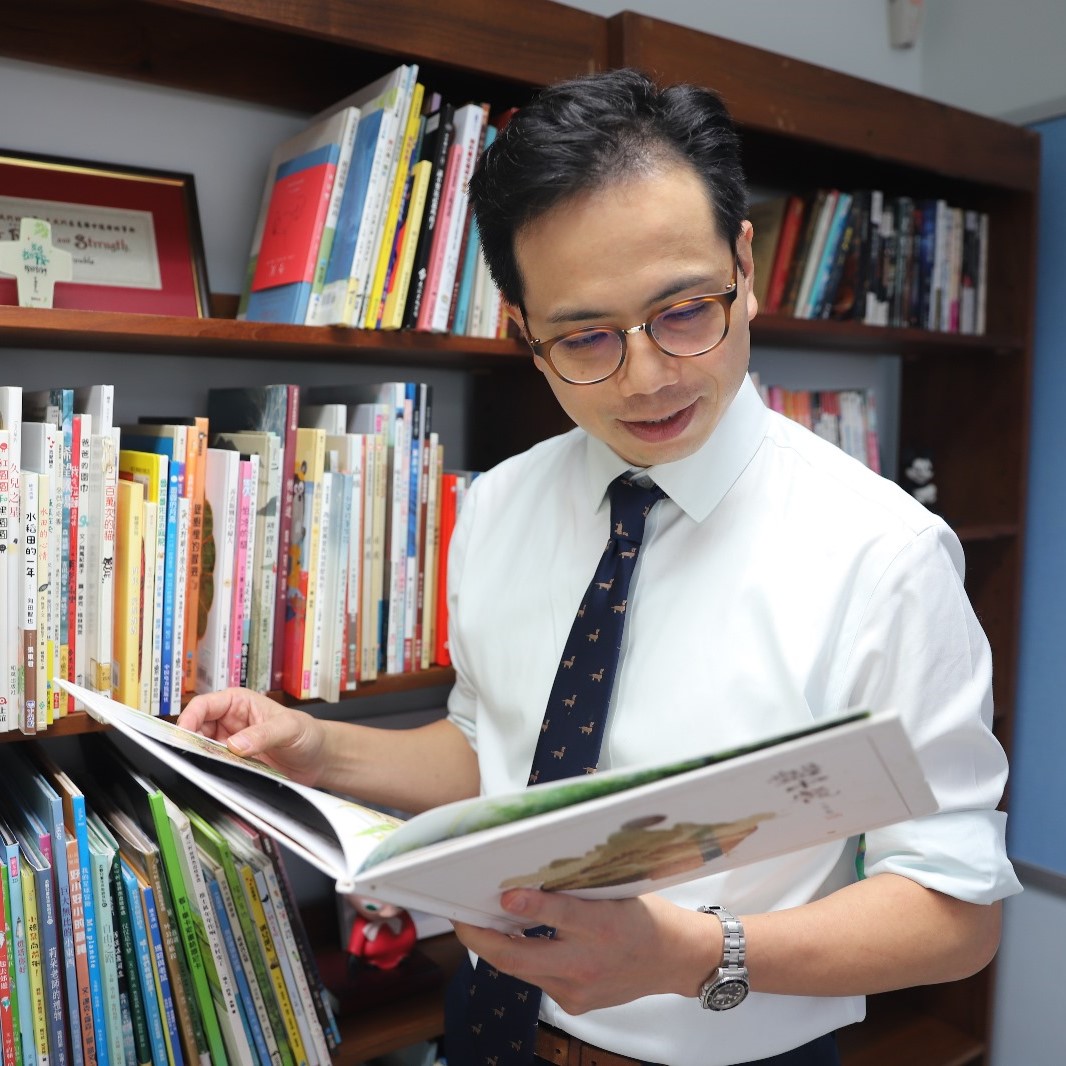

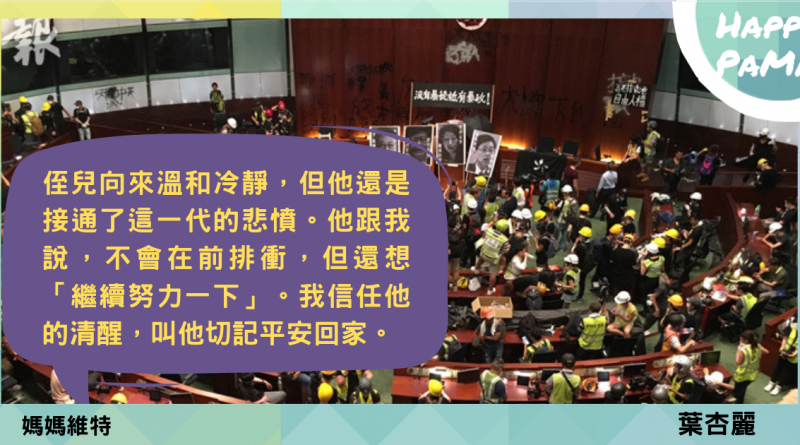

有些孩子,在覺得無辦法、極度悲憤的時候,可能會做出激烈、不明智的行為。我兩個孩子,都有這個情况。面對這個狀態的孩子,單單指摘他們是行不通的。 我參加過許多工作坊,不論是關於兒童為本溝通的、個人身心靈成長的,在談到「有效溝通」時都提出同一原則——面對情緒中的人,不管是大人小孩,都需要先談情、後說理。唯有當情緒得到理解,紓解心中鬱結,才會有力量走出來。唯有情緒降溫後,才有機會真正解決事情。 香港年輕一代有許多人,正處於極度悲憤的情緒。七一這天,立法會被衝擊,議員們勸說示威者不要衝,可能會被開槍會坐牢,後生的卻回答「已經死咗三個人啦,我哋預咗啦……預咗畀人拉啦……仲有乜嘢辦法呀」。有社工說,這班年輕人已一心要做死士,是另一種形式的死士。 願人們能以智慧、慈悲、覺知、堅定、溫柔,回應這段日子的跌宕。 任何有理性的人都會知道,暴力衝擊立法會這種極端行為是違法的。有些人即時譴責暴力,也有些人沒有。於是,譴責暴力的人也就批評沒有即時譴責的人,認為這是縱容。我想說的是,即時譴責和不即時譴責,都有我能理解的理由。 兄弟衝突的場面,我家時有發生。哥哥較暴躁偏執,遇上利益衝突,很快因為不滿而跳升至悲憤狀態。尤其是小四的他思考能力遠高於尚在幼稚園的弟弟,很易覺得弟弟「有理說不明」,因而沒耐性再以文明方法解決。另一方面,本身較和順的弟弟,一樣也會因為亞氏保加哥哥習慣「十問九唔應」,而同樣失去耐性,由平和變成憤怒。 就是這種自覺「我努力夠了、我忍夠了」的悲憤狀態,令兩小子忍不住出手,甚至隱隱然覺得自己有理由出手。 處理衝突是滿累人的,可以的話,我真的不想面對。但作為人母,我自然要盡母親的職責,現實中也不能對家嘈屋閉撒手不管。 切入關注點 負責任回應孩子 我也在不斷學習。通常一旦有打人的話,我必先嚴正強調,不容暴力。但在這基本步後,我不會把焦點放在責備孩子,而是嘗試對應孩子的情緒,說出孩子心中的感受、想法,是什麼事讓他這麼憤怒。 如果孩子憤怒的原因,涉及我或其他人的行事,我會盡早就他關注的事情切入,以負責任的態度回應他。我會嘗試讓他感到理解、尊重、重視,好讓他冷靜下來。然後,才是談文明解決、重申不要暴力的時機。同時,我批評的對象是暴力這件事,不是孩子這個人。但我會要求他為行為後果負責,包括向被打的人道歉。 我相信,這種堅定而溫柔的溝通,才是最有效的解難智慧 我相信,這種堅定而溫柔的溝通,才是最有效的解難智慧。當然,這也是在我自己也夠清醒冷靜、狀態夠好的時候,才能做到的。例如,我沒有被孩子牽動自己情緒,也沒有因為其他事情而困擾受壓。 立法會衝擊後,一名和平參與示威的侄兒在群組中寫了千字文回應長輩的指摘。他先肯定衝擊是違法行為,同時也渴望在談硬道理以外,人們更能代入年輕人的感受——「這是對政府對問題多麽的不滿,對香港多麽的愛,才會踏出這一步?」 侄兒向來溫和冷靜,但他還是接通了這一代的悲憤。他跟我說,不會在前排衝,但還想「繼續努力一下」。我信任他的清醒,叫他切記平安回家。 但願人們能以智慧、慈悲、覺知、堅定、溫柔,回應這段日子的跌宕。 [Happy PaMa 教得樂 第249期]

詳細內容