A苗園圃:兄弟情 爸媽愁

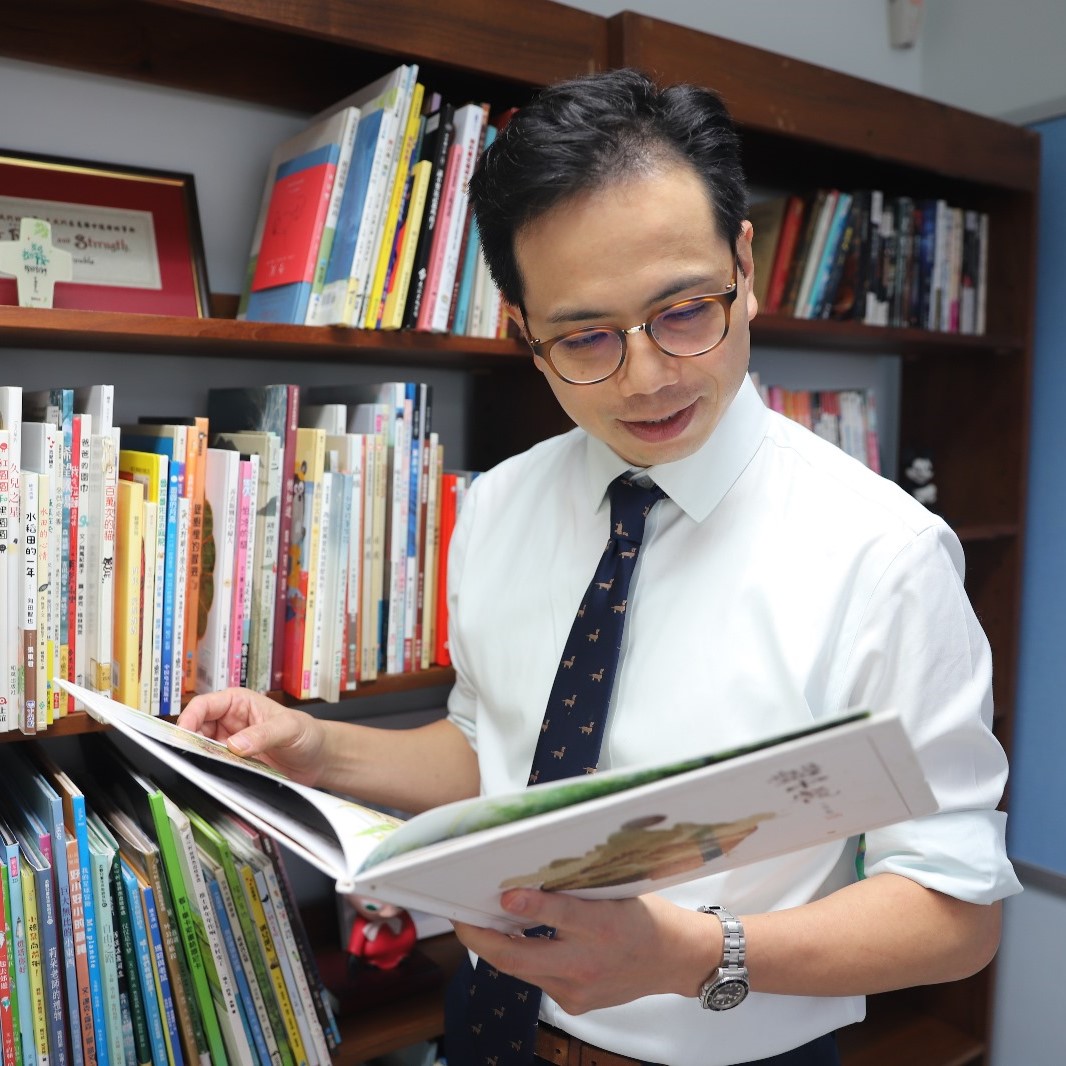

2024年11月的一個晚上,當我在房間執拾時,突然聽見兩兄弟在客廳大叫!心想這次又因什麼事情發生衝突了? 以往,我會形容自己是家中的「消防員」。要擔當好這角色,必須夠靈敏,隨時隨地為撲滅兩兄弟之間的「火」作好準備;也要夠細心,為減少「火」災,要預先偵測及移除任何「易燃物品」。 「A仔」不斷挑「火」 「消防員」媽媽時刻準備 大概在大兒子6歲時,我發覺他開始把弟弟當作仇人。找不到的玩具?一定是弟弟不問自取。不按規則玩棋類遊戲?一定是弟弟刻意搞破壞。弟弟活潑好動,喜愛唱歌跳舞,大兒子卻認為他的聲音和動作是騷擾。回顧兩兄弟兒時片段時發現,在其中一段由爸爸錄影小兒子隨歌起舞的影片,看到原本在旁專心進食的大兒子,突然轉過身來,舉起手掌大聲喊道:停止!停止!兒時單純的感覺,「A仔」敏感、記仇的特性和其報復心態等,都是天生的「易燃物品」。兩兄弟年紀相差3年,到小兒子3歲多,開始有反抗能力,衝動行為顯露之時,「火」災便頻頻發生,在那朝夕相對的疫情期間更甚。 配合小學輔導主任教導兩兄弟的一句「弟弟聽哥哥話,哥哥惜弟弟」,我分別在他們面前為對方講好說話。要讓大兒子知道弟弟其實很崇拜哥哥,認為哥哥很聰明有才華,在同學面前常常稱讚哥哥!而每次弟弟買糖買玩具,也會預留一份給哥哥。然而,「A仔」仇恨心理不可小覷,大兒子依舊不斷挑「火」。 小兒子激動地回應不要「聽哥哥話」,但其實內心很渴望有個愛惜他的哥哥。我曾刻意借了一本講述親情的圖畫故事書回來,教導他親情當中的愛與原諒,讓他明白哥哥欠缺同理心的局限,了解哥哥向人表達關心的特別方式。他傷心地哭着問:「為什麼故事中的哥哥姊姊會愛惜弟妹,但我的哥哥對我卻很差?」心痛得我不敢再把故事說下去,連忙安慰他。過去數年,為幫助小兒子的情緒找出口,心理得以健康發展,我定期帶他找社工姑娘訴心聲。 升中以後又如何?有一段日子,大兒子比較積極投入校園生活,沒有再花心思於挑釁弟弟的事宜上。後來,他因不喜歡弟弟所玩的電玩遊戲,又認為弟弟看動漫聲浪過於吵耳,就會用難聽的說話,甚至粗暴的行為來回應…… 8號風球停課 兩兄弟罕見同心 到底11月的那一個晚上,兩兄弟在客廳大叫什麼?我先聽見連聲的「嘩」!再一個「好嘢」!原來新聞報道將會懸掛8號風球,教育局同時宣布第二天停課,兩兄弟因此而興奮大叫。哥哥再說:「我們要慶祝一下!到麥當勞消夜去!」弟弟立即和應起來,二人神奇地快速行動,兩兄弟從未如此同心過。 兩兄弟中學的陸運會在灣仔運動場舉行,大兒子是社幹要提早到場,我叫他提示弟弟港鐵出口和步行方法,他冷冷地回應向人多的方向跟着行就對。可是過了不久,就收到他的留言和圖示了。口硬心軟是哥哥的真實寫照,弟弟逐漸明白了,適應了。 在早前聖誕假的家庭旅行,小兒子因恐懼與哥哥同房而哭起來;大兒子仍舊刻意地向弟弟挑釁,結果一晚發生了血光「火」災……故事未完,「消防員」未能下班。 文:莊兒 作者簡介:白天與少年為伍,同哭同笑同青春,一起並肩闖蕩;夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間,生命中途掏空自己,重新學習「溝通」。為扶苗兒成長,園圃中默默耕耘,力尋妙方實踐。 (本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。) [Happy PaMa 教得樂 第539期]

詳細內容