名人親子:貼身照顧兩女兒 傳承家族美德 教孩子理財 李亞男:家庭預算不亂來

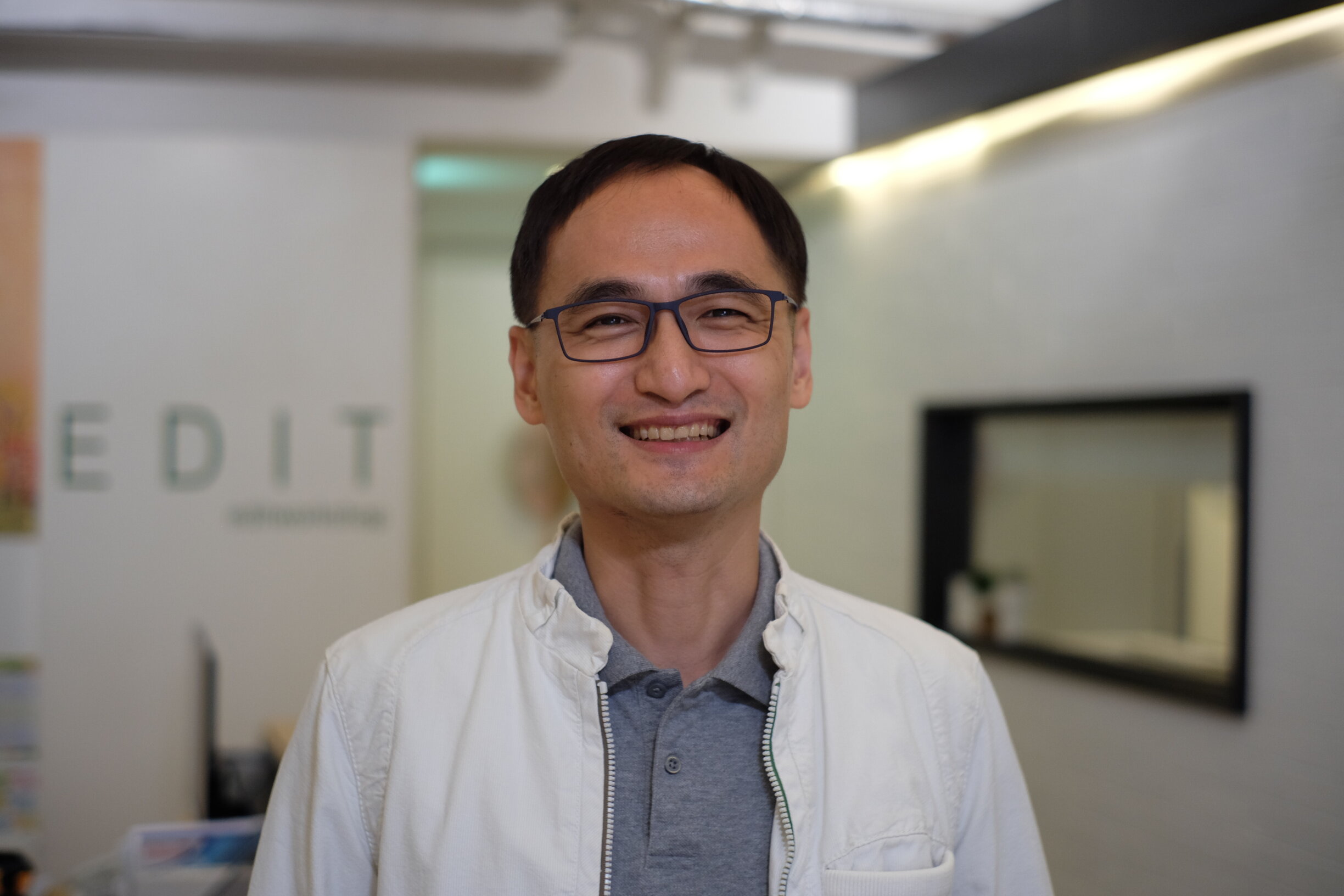

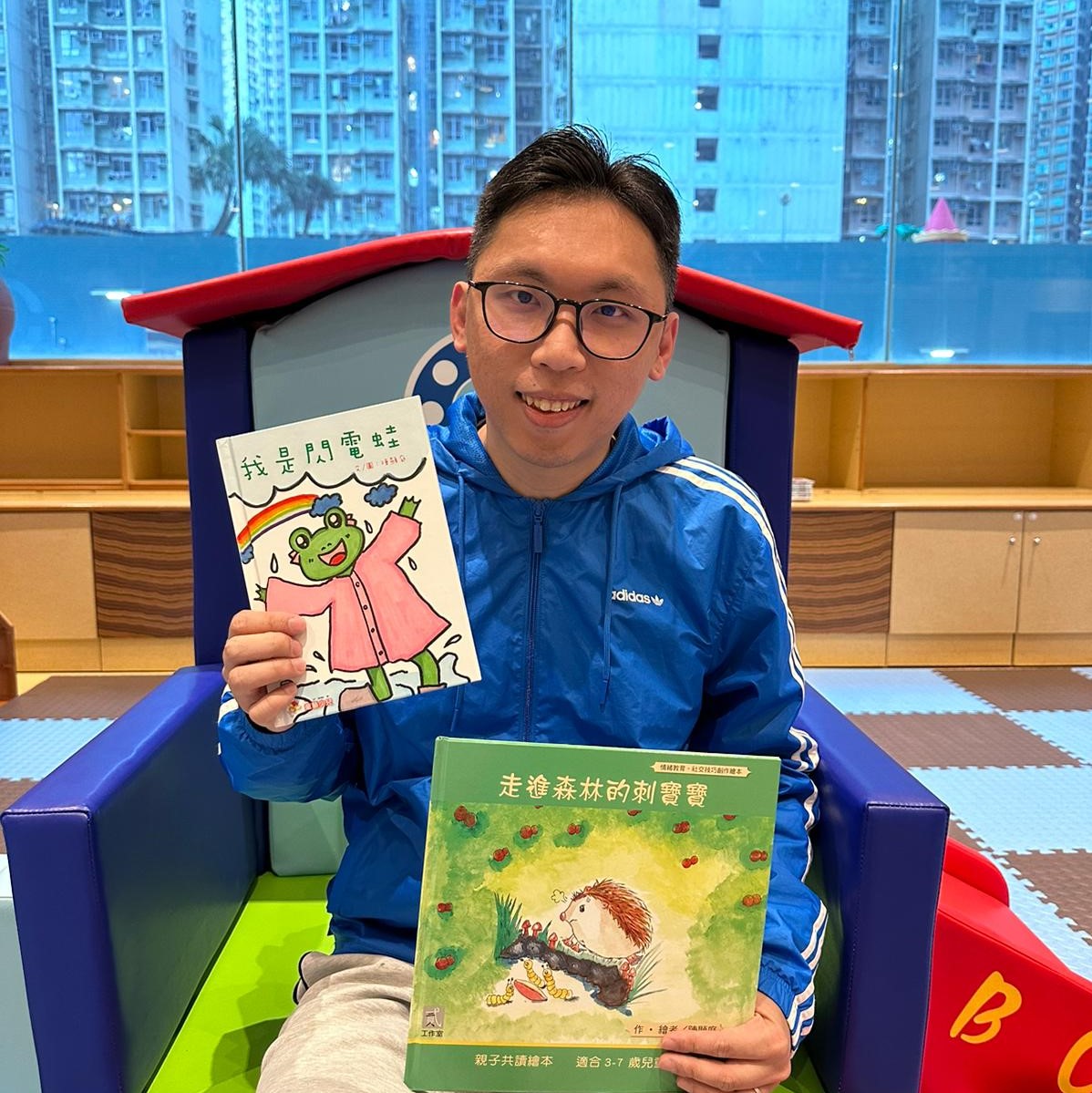

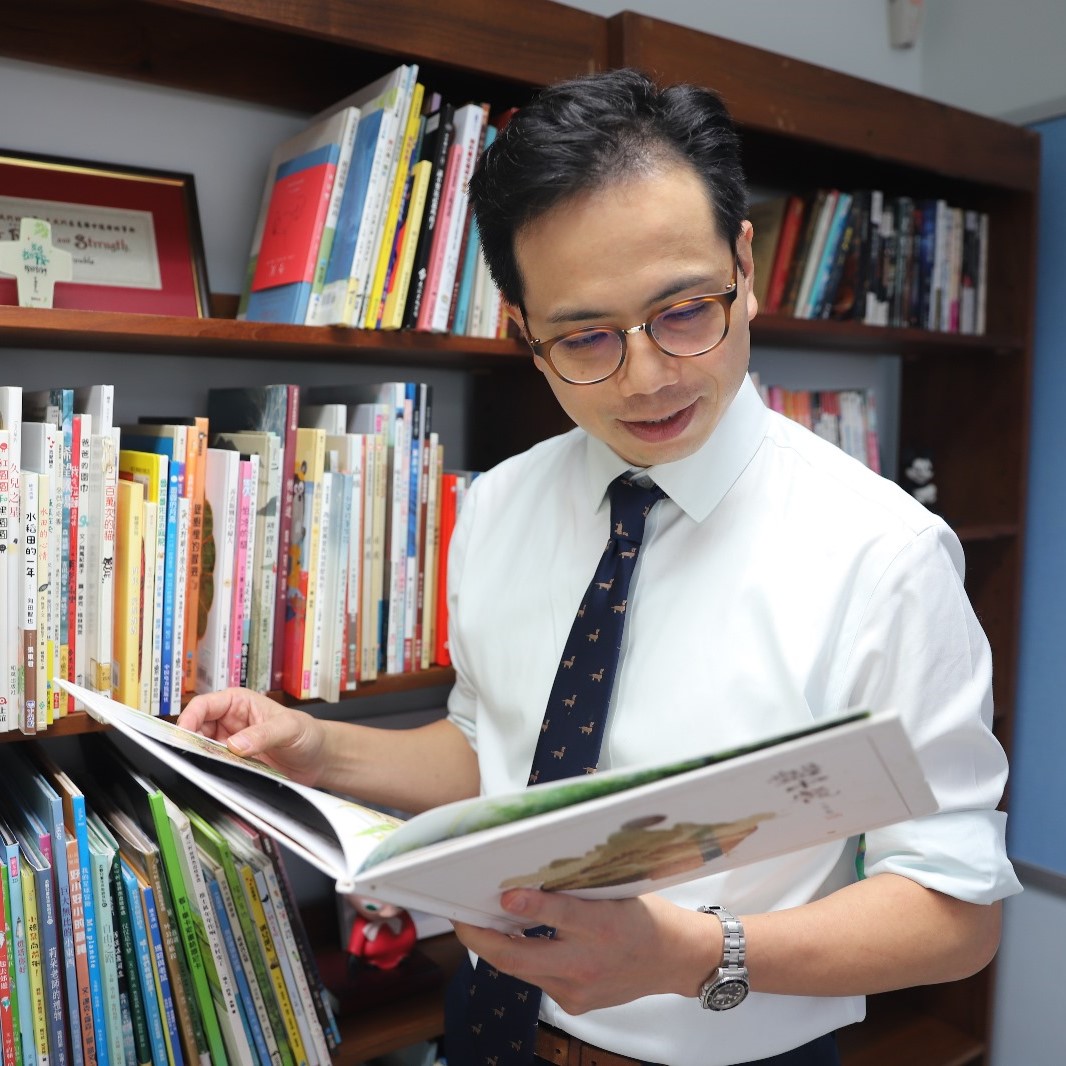

參加國際華裔小姐選舉入行的李亞男(Leanne),2015年與藝人王祖藍結婚,現時育有分別5歲及3歲的女兒Gabby和Hayley。自女兒出生以來,她投入不少心力做好母親的責任,由教育到起居飲食,都貼身照顧,即使有外傭,她仍覺當媽媽的要親力親為。女兒開始長大,她笑言近期開始「甩難」,除了可多接工作,也有時間發展自己的畫畫興趣,重拾me time。她笑言,從前未有孩子,事事以自己為先,想買就買,「但有了家庭,一切都要有預算,不能再亂來」。 「做媽媽要有好多energy!」李亞男(Leanne)的兩個女兒都已經上幼稚園,正處於喜歡四處探索的年紀,加上由襁褓到上學這個階段,她幾乎貼身照顧,從看育兒書,到處理日常起居飲食、晚上讀故事書等,可以的話她都會親力親為,而丈夫王祖藍常要到不同地方工作,二人商量好育兒大方向後,便交由Leanne「話事」,即使有外傭幫忙,她仍覺得當媽媽絕不容易。「幸好兩個都是女兒,感覺上已比男孩子容易湊,不過那時每天除了照顧她們日常生活就是陪玩,只想她們每一日都過得很充實,令我感受到媽媽這角色真的很辛苦,亦使我想起小時候外公外婆照顧我時是如何勞心勞力。」 女兒漸漸長大,Leanne亦開始多接一些工作,不過她始終還是捨不得離開女兒太久,對她來說,一個月已是極限。問到離家時女兒會掛念她嗎?Leanne說:「還好,因為她們很小時候,我已經常安排很多親戚朋友照顧她們,她們又會去朋友仔家裏住,所以不會很黐身,即使我返工也不會『喊餐死』。」(黃志東攝) 不做怪獸媽媽 培養女兒良好品格 Leanne在上海出生,9歲時隨父母移民加拿大溫哥華,由於爸媽打算先在彼邦安頓好,再接女兒到當地,因此她9歲前都是隨外公外婆在上海生活。「以前公公婆婆很嚴厲,對我成績要求很高,但我會明白他們的苦心,知道他們是為我好。我從婆婆身上看見她有很多值得我學習的地方,如喜歡幫助人、從不埋怨、不斷付出,卻也從來不會說累,這些美德我都能在我媽媽身上看到,希望它能一代一代傳承下去。」所以,Leanne不但拒絕做怪獸家長,亦注重要為女兒塑造良好的品格,「相比讀書成績,我會較着重她們對人的態度、有沒有禮貌等,因為我認為這些態度能夠讓她們與人建立良好的關係,長大後無論身在哪裏也終生受用」。 大女「Drama Queen」 細女「和平大使」 兩個女兒Gabby和Hayley現時念國際學校,很大機會應會由幼稚園直升至小學,Leanne作為家長已幾乎沒有升學煩惱,對於女兒將來升學的藍圖,她沒有過早考量,「我會讓她們自己選擇,畢竟我自己也曾在不同地方讀書和工作,覺得在哪裏讀書其實也沒所謂,最重要是她們喜歡」。姊妹相差兩歲,性格迥異,姊姊大情大性,性格較像爸爸,文靜的妹妹則像媽媽。現時5歲的Gabby性格外向活潑,Leanne形容她是一個「Drama Queen」,「她思想很早熟,但是你會覺得她很可愛,例如2歲時她已經識揀『靚仔uncle』陪她玩,每次見到我們身邊那些有型的男仔朋友,她就會『心心眼』,氣得爸爸說:『又難怪她,只因家中沒有靚仔。』Hayley則是什麼都OK的人,是和平大使,兩個性格正好相反」。 大女Gabby比較活潑,Leanne形容她是大情大性的「Drama Queen」。(受訪者提供) 珍惜me time 重視親子理財教育 連細女Hayley都上幼稚園了,Leanne笑言開始「甩難」,最近她接了不少工作,亦沉迷於繪畫之中,有時一畫就是10多小時。「她們上學我就最開心,因為那就是我的me time,我可以工作、可以飛(到外地)、可以畫畫,這些全都是我的娛樂。」一講到me time,Leanne就眉飛色舞,「你不知道,現在能夠跟朋友見個面,其實也是很難能可貴的機會,以前未有小朋友,會覺得這些事情是理所當然,例如想買什麼就買,因為我覺得錢是我自己掙回來,當然是以自己開心行先,但有了家庭,一切都要有預算,不能再亂來」。 近年Leanne愛上繪畫,曾於內地舉辦公益畫展及於溫哥華舉行個人義賣畫展,而每次兩個寶貝女兒也會一起到場參與。她指繪畫既是自己的愛好,又可記錄生活。(受訪者提供) 11月初,Leanne為投資者教育及理財委員會(投委會)拍攝宣傳短片,推廣投委會的理財教育體驗館。說到親子理財教育,她指兩個女兒都有自己的實體錢箱,用來學習儲蓄,不過大女知道錢箱內有錢時,有時會跟她說:「我現在很有錢,請你喝東西。」Leanne笑言會讓女兒請她「一次半次」,但會提醒她不能亂買東西。「我跟她們有一個儲星星貼紙的計劃,如果她們沒有扭計、做齊自己的任務,就可以獲得星星,儲滿10粒星星便可買她想要的東西;如果未賺到星星又想買玩具,我就跟她們說:『你就在那裏想想好了!』」整個訪問感覺Leanne的幽默感其實也頗強,未知是否受老公所影響,難怪經常見到她在社交媒體分享一家四口的有趣生活影片。 2020年12月Leanne和祖藍為兩個女兒慶祝生日。(受訪者提供) 體驗館:沉浸式體驗 邊玩邊學投資理財 投委會理財教育體驗館今年3月開幕,是全港首個數碼體驗模式理財教育體驗館,而且免費入場,公眾可透過各種沉浸式體驗和互動遊戲,邊玩邊學投資理財知識。 體驗館內的設施,主要把模擬情境融入遊戲中,玩法各有不同,無論是大人、小朋友或長者,都有適合他們的內容,而不同的體驗遊戲亦有不同的學習主題,家長更可和小朋友一起探討理財問題和合作解難。如「理財農場」講述如何分工合作以耕作來掙錢,玩家需要用鏟子「收割」農作物,並要做一些正確的財務決定,才可享受豐收的喜悅;「買餸有預算」則讓大家一起跟錢嫲嫲到超市買餸,讓大家在超巿場景內選擇產品把它放在購物車內,並按計劃消費。即使年幼小朋友都可透過「夢想塗鴉」互動填色遊戲,把喜歡的物件如渡輪、彩虹等上色,完成後投放在以維多利亞港、尖沙嘴鐘樓及獅子山的美景做背景的屏幕上,實現自己心中夢想。 平日喜歡繪畫的Leanne來到投委會理財教育體驗館第一時間想試玩「夢想塗鴉」,為彩虹添上繽紛色彩。(黃志東攝) 體驗館各種遊戲集趣味和教育意義於一身,如「識辨騙徒」中只要用手拍中「騙徒」便可獲取分數。(黃志東攝) 體驗館入口通道兩旁可以看見「錢家」各個角色,而地上更設有投影互動圖案,當參加者走過通道時,會有星星等圖案隨着他們的步伐移動。(黃志東攝) ■投委會理財教育體驗館 費用:免費(每節約1小時) 開放時間:上午10:00至晚上6:00,最後入場時間為下午5:00 網上預約:bit.ly/3BRsrMe 地址:荃灣白田壩街45號南豐紗廠(The Mills)3樓304號 查詢:2394 7822 文︰顏燕雯 [Happy PaMa 教得樂 第527期]

詳細內容