解鎖孩子心:孩子情緒像「跳掣」

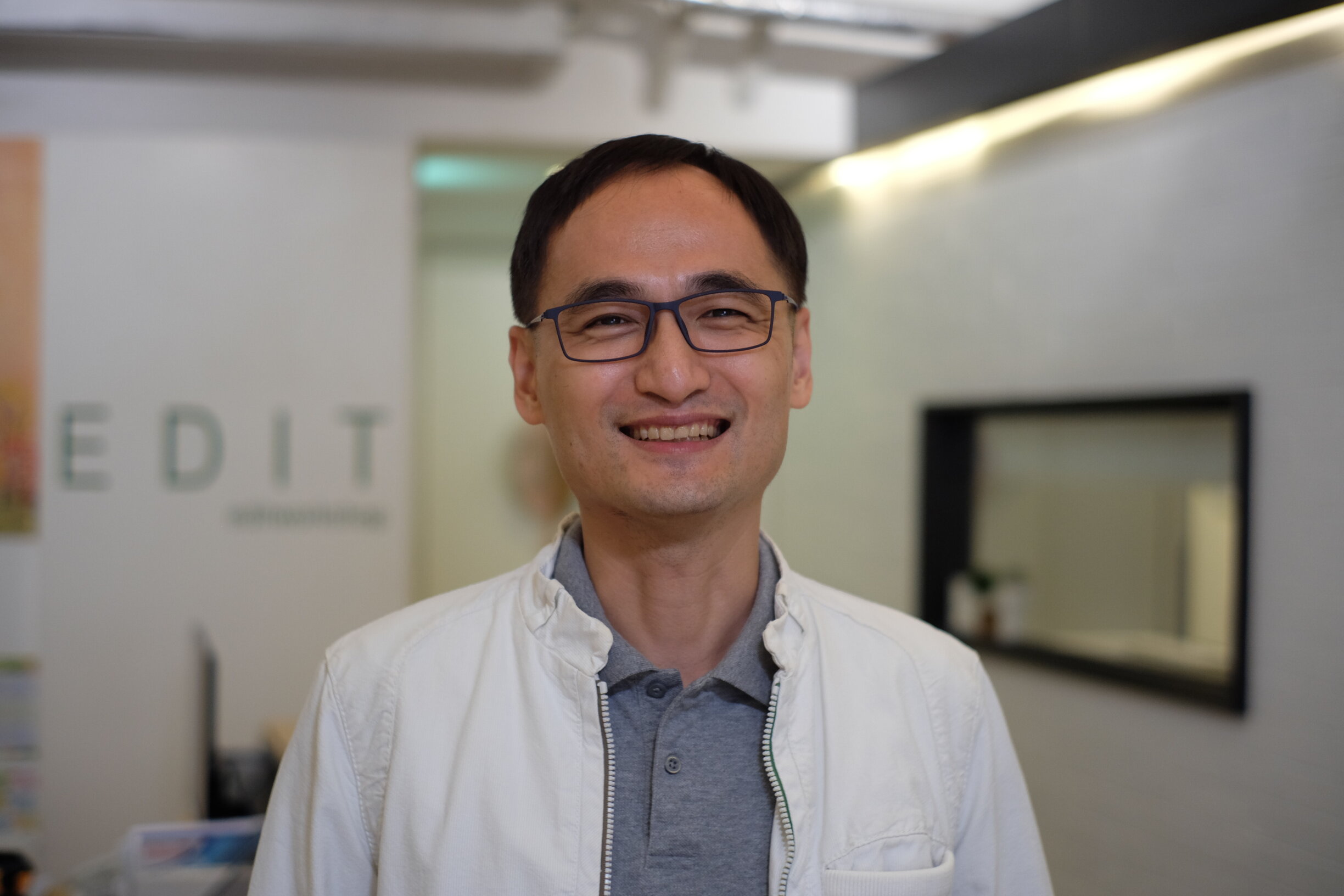

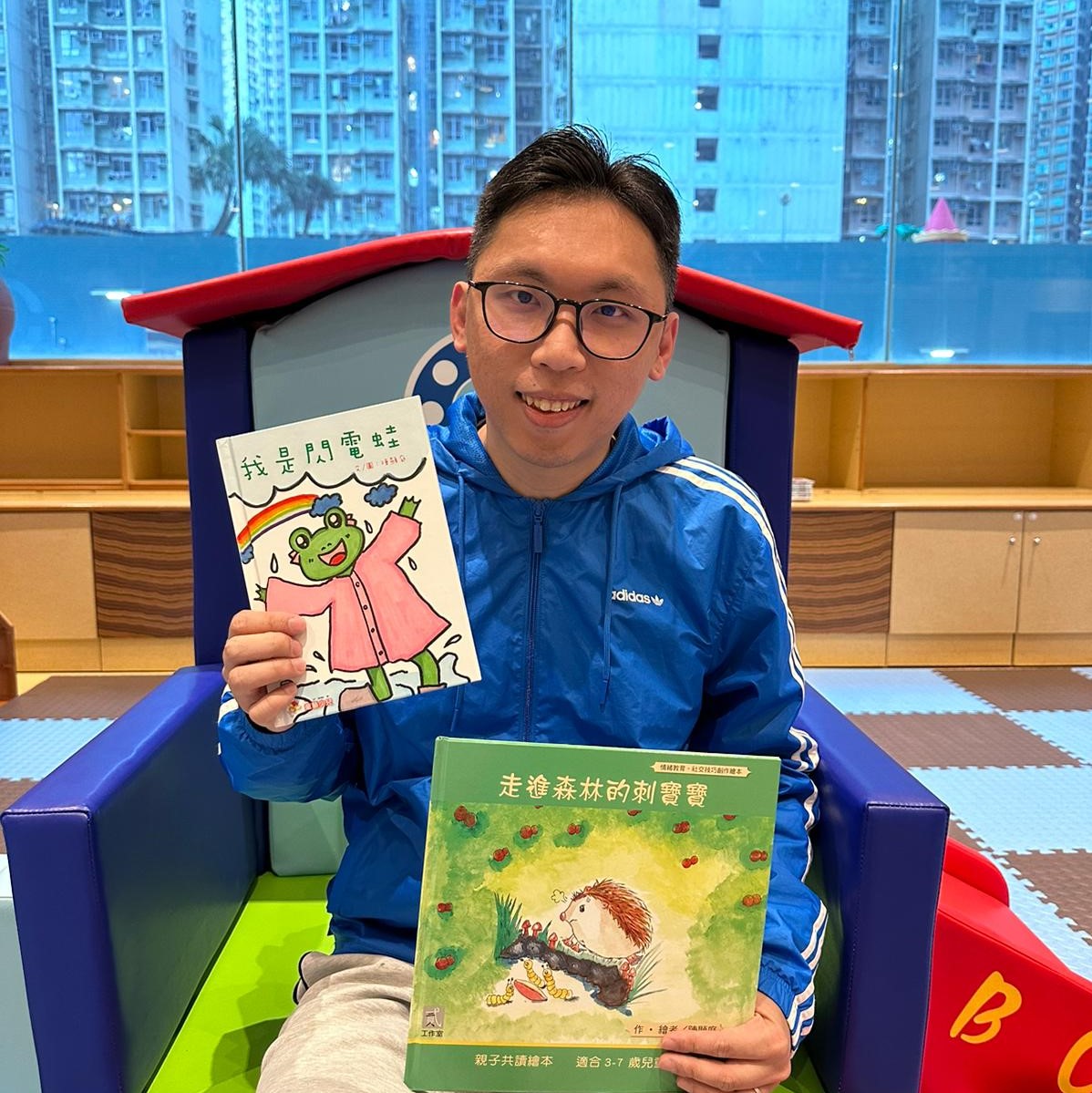

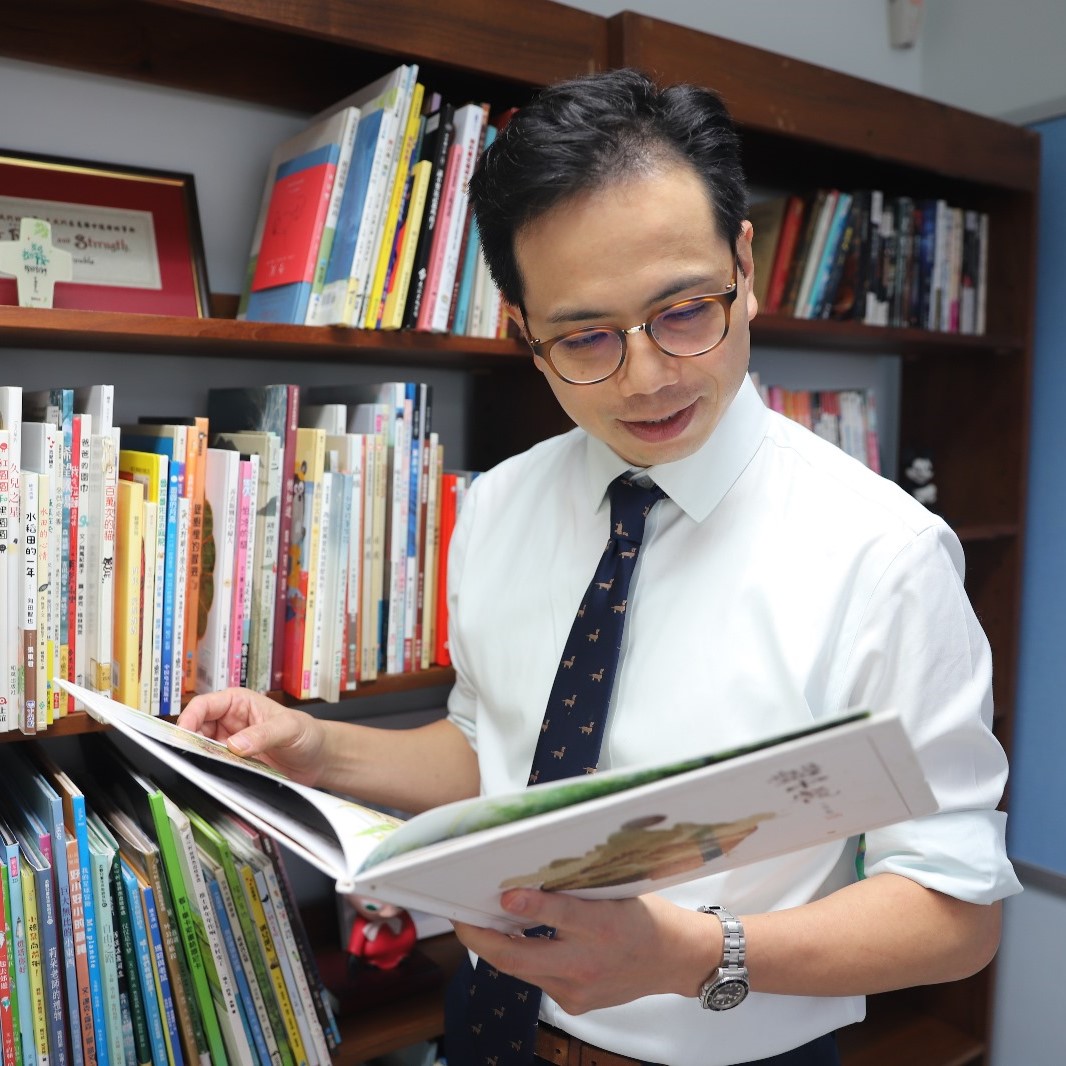

冬冬是一個活潑好動的孩子,有時讓父母很生氣,有時又會哄得父母十分高興。 最近,冬冬做功課愈來愈不專心,經常拖延,當媽媽催促他,冬冬就會發脾氣,對媽媽說:「我唔鍾意你!」、「我唔想留喺屋企!」而且冬冬總是有很多藉口,兩母子經常在這個問題上角力。 冬冬也常常因為小事而發脾氣,明明前一秒是「晴天」,下一次就忽然「行雷閃電」,情緒像「跳掣」一樣。當媽媽指出冬冬的問題,糾正他的行為時,冬冬的情緒更激烈,很多時候都是不愉快收場。 用言語「攻擊」父母 掩飾不快 為何孩子的情緒像「跳掣」一樣?當孩子遇到壓力時,下意識會啟動應對機制,他們常用的方式是指摘、發脾氣、哭鬧、轉移話題焦點、裝聽不見等。 冬冬的表達能力較強,所以他通常會用言語「攻擊」父母,藉此來掩蓋自己的不快,例如被批評做功課慢。通常父母聽到冬冬的言語攻擊,都會更嚴厲地指摘他,而當冬冬被情緒主導時,他就什麼道理都聽不進去了。因此,父母常常在這位置與冬冬糾纏,不但沒完沒了,而且冬冬只會變本加厲地發脾氣。 那麼,在孩子「跳掣」前,會否有迹可尋? 例如冬冬的情况,當做不完功課,別人催促他時,他的樣子會開始嚴肅,有時會「反白眼」,這通常是冬冬有壓力的表現。如果這刻媽媽辨識到這些情緒的信號,嘗試「先心情,後事情」,問冬冬:「我感覺你心情不太好,你做功課有沒有困難?」冬冬的情緒會沒有那麼容易爆發。 協助孩子辨識情緒 可作不一樣回應 父母協助孩子辨識這些情緒的信號很重要,這不但有助孩子意識自己的狀態和情緒,更可以讓孩子落入情緒風暴之前,幫助他意識自己是有選擇的機會,可以作出不一樣的回應。 對未成熟的孩子來說,「追求快樂,逃避痛苦」是他們原始保護自己的機制。明明知道自己做錯,也會用不同的說話和行為去逃避,把責任轉移給父母或環境。透過辨識孩子的應對機制,幫助孩子逐步面對的自己的情緒,繼而學習為自己的情緒和行為負責。 歡迎瀏覽暑期課程資訊:editworkshop.com/summer_course_2024 文:陳志耀 作者簡介:EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監,從事生命教育工作接近20年,經常受學校和機構邀請,分享教養心得和孩子同行經驗,是一位資深青少年及家庭教育工作者 (本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。) [Happy PaMa 教得樂 第509期]

詳細內容