童途有「理」:做義工的意義

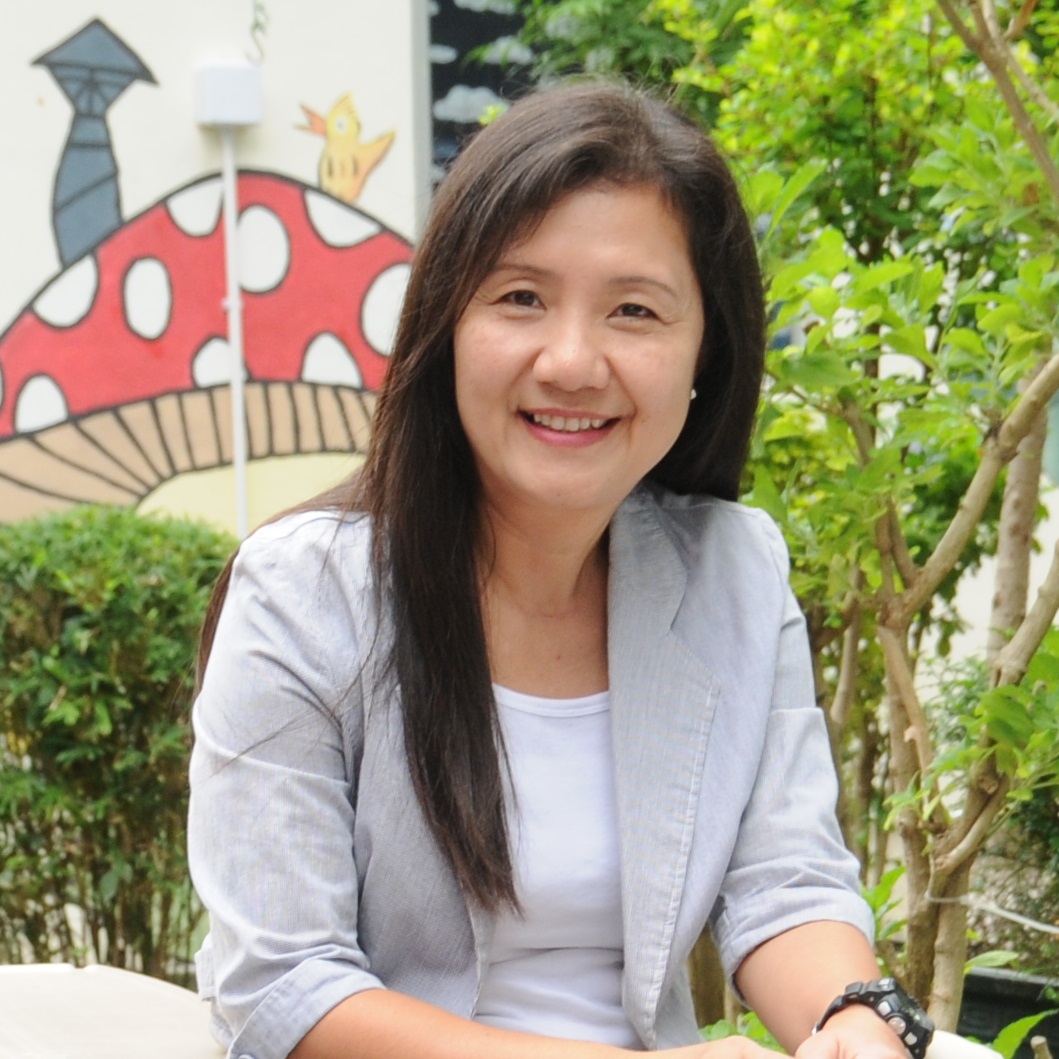

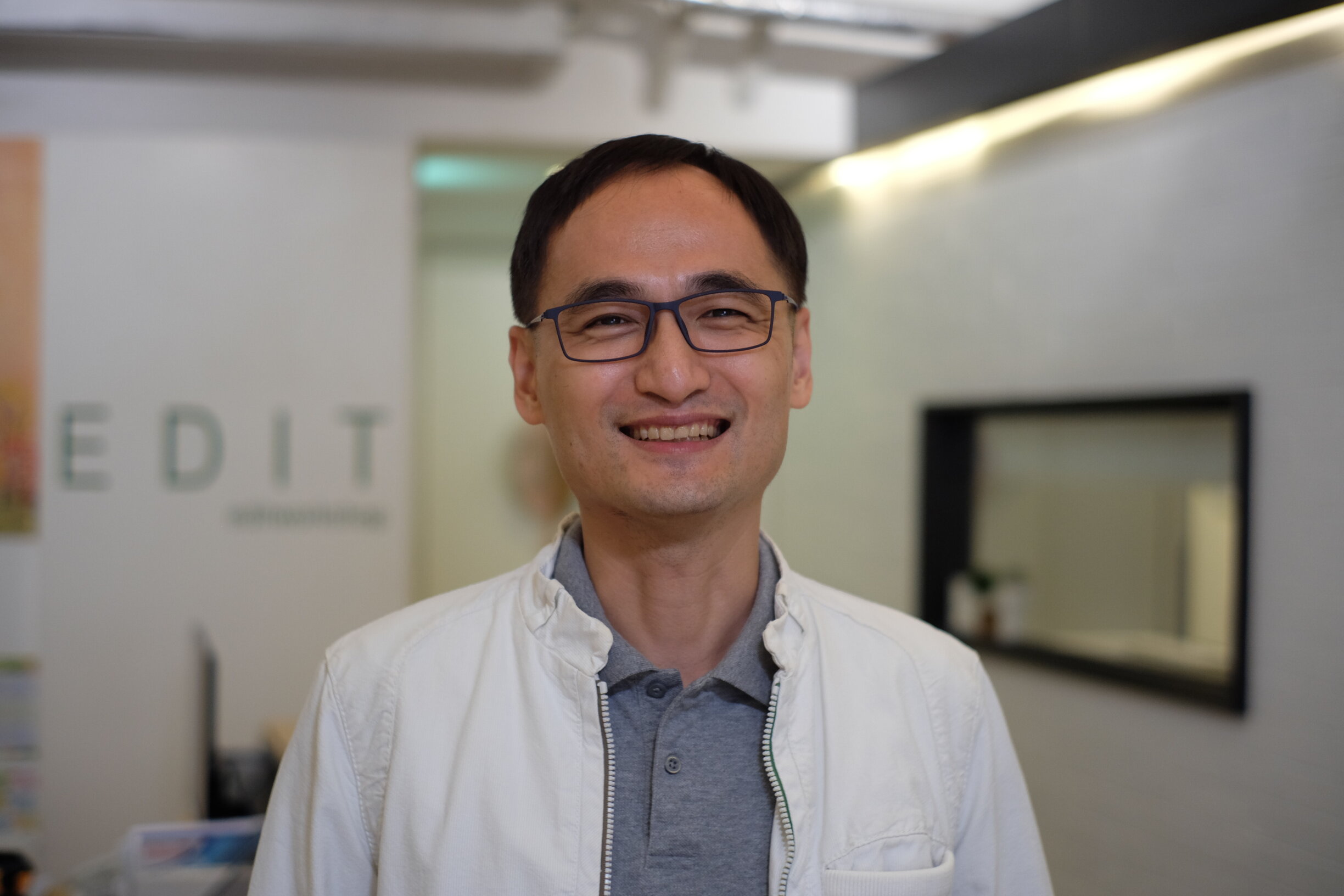

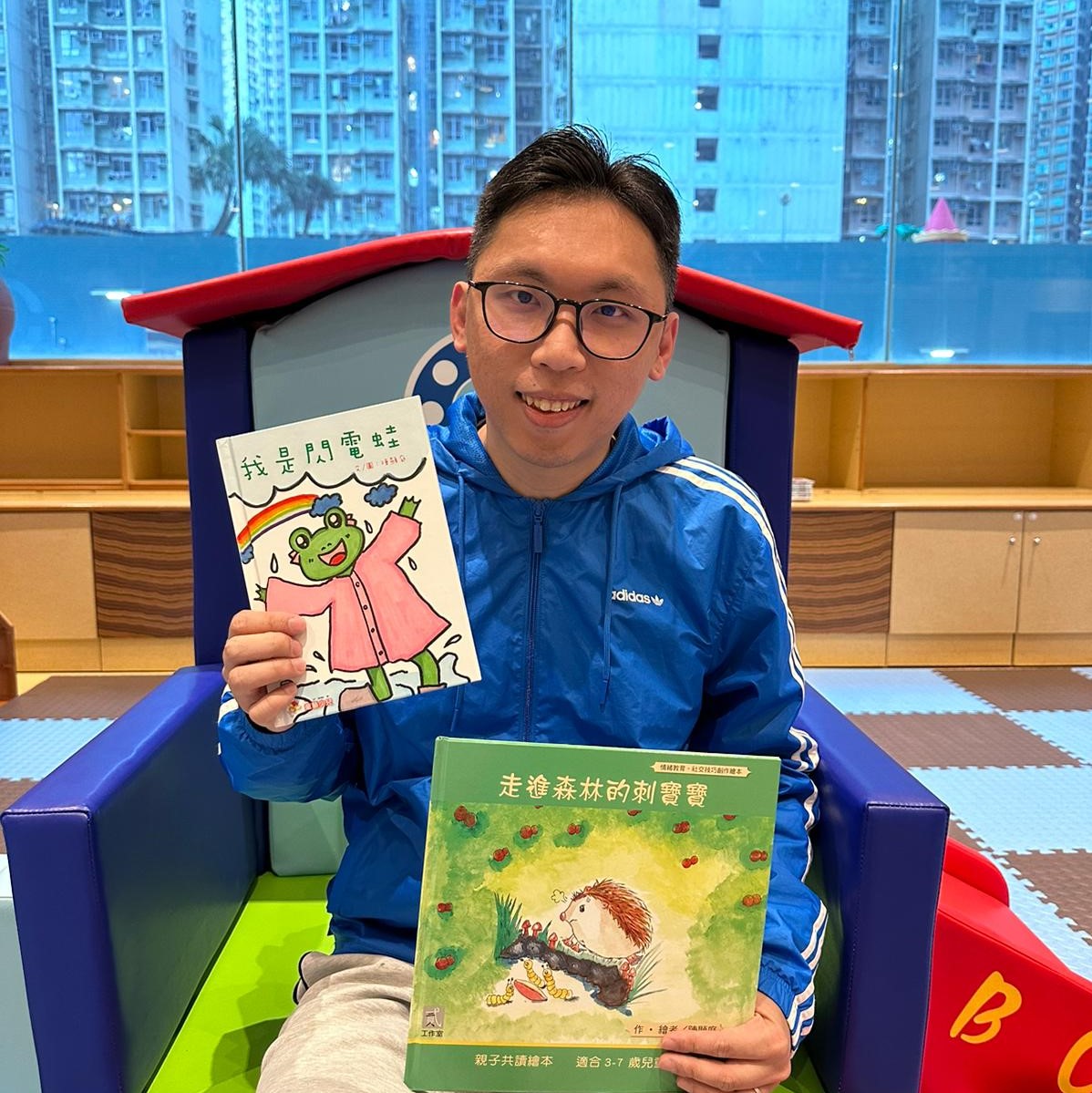

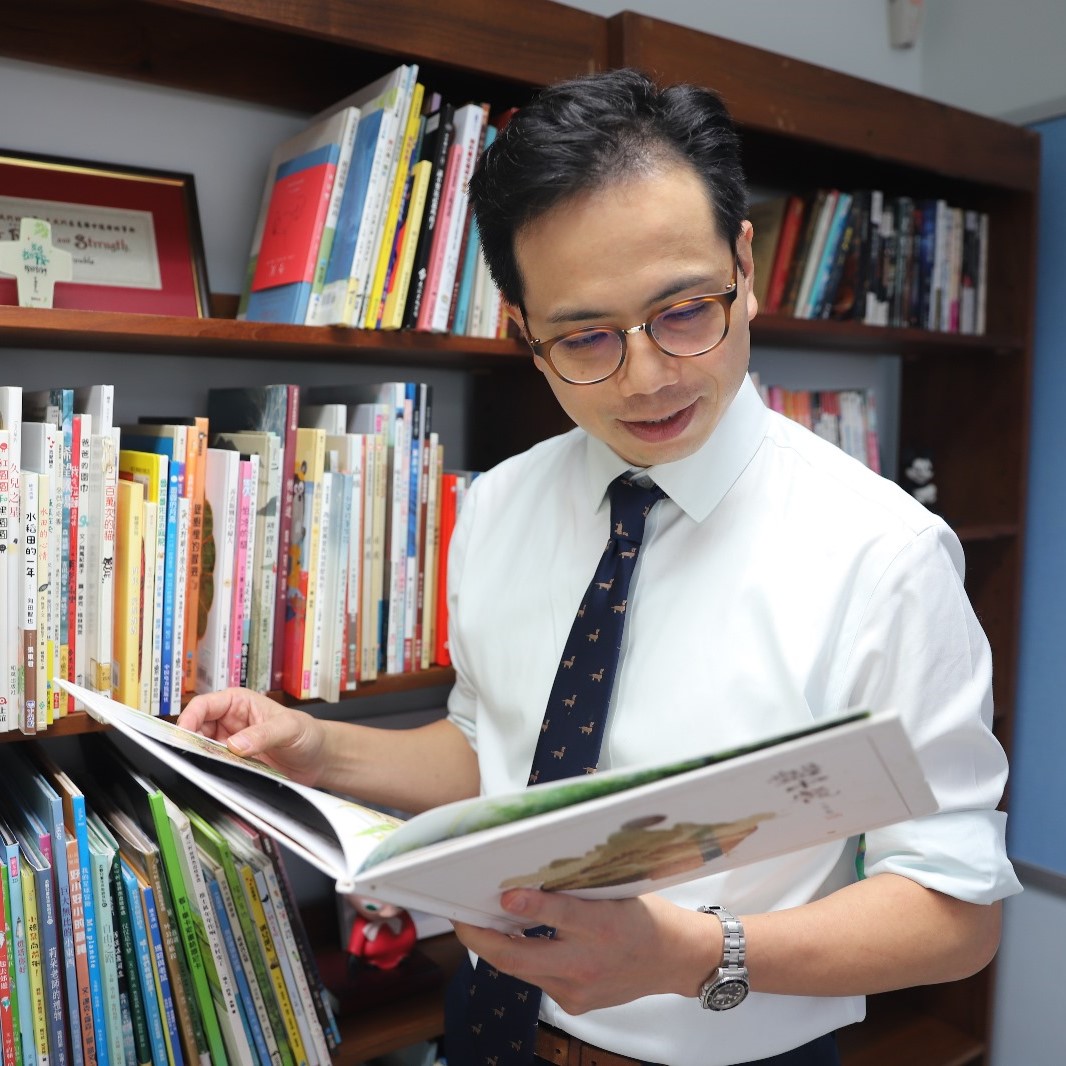

我小時候住在西貢鄉村,每天要步行大約10分鐘才到達村口乘車上學;途中會經小橋、石階、叢林等,每次颱風或大雨過後,上學時步行的那條小徑會變得滿目瘡痍,遍地樹葉及垃圾。 為別人設想 幫助他人 有一天放學回家時,見到媽媽在烈日當空下拿着大掃把,掃着小徑上的落葉,滿頭大汗。我好奇地問媽媽:「為什麼要掃地呀?小徑又不是我們家的!」媽媽微笑答道:「你每日都行這條路,若不小心被濕滑的樹葉跣倒像大冬瓜般便糟糕了!如果那些婆婆、伯伯跌倒,就更不堪設想。我們做事不可只為自己,亦要為別人設想,有能力便幫助他人,才是好孩子呢!」媽媽以身作則,堅持每天打掃那條小徑有18年,直至我們搬家為止。 爸爸亦是我的好榜樣;記得小時候,我經常陪爸爸去探望一些跟我們沒有血緣的老人家。我好奇的問爸爸為什麼要去探望他們,他笑咪咪地答道:「同村的兄弟移民了,留下年老的父母無人照顧,帶胖嘟嘟的你來探望老人家哄哄他們發笑,讓他們開心一下嘛!」 幫助200名長者接受肌少症測試 在2023年,我參與一個大型社區講座,指導一班老中青市民正確的健脊運動,加強大眾正確的護脊和防止腰痛的方法。而今年更有意義的活動,就是參加了聖方濟各大學的社區運動,與一衆大學講師和物理治療師義工,帶領着一群物理治療學生,幫助200名長者接受肌少症測試,之後一齊做增強肌力、建立肌肉的運動。 兒科物理治療師參與健康講座,傳授護脊知識。(作者提供) 最近,香港物理治療學會和循道衛理觀塘社會服務處的基層家庭服務支援站合作,舉辦了一場幫助劏房學童檢查脊椎及足部健康的活動。我們結集了6名物理治療師的力量,幫助了20名小朋友,教導他們如何改善脊椎姿態和增加足部筋腱的柔軟度,再配合適當的運動,增強足弓的承托力,減少將來患上痛症的風險。 香港的家長花很多時間培育子女的各項技能,學業上補習的時間亦密密麻麻,大家普遍有否教導小朋友去幫助別人這項美德呢?簡單如坐港鐵或巴士時,你會教導小朋友讓座予有需要的人嗎? 從小就培養孩子無償的義助行為,幫助身邊有需要的人,讓世界充滿愛和關懷! (感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修本文內容) 文:范穎雅(香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師) 作者簡介:香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄,內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。 (本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。) [Happy PaMa 教得樂 第521期]

詳細內容