看得起遊戲:走出課室 戶外遊戲

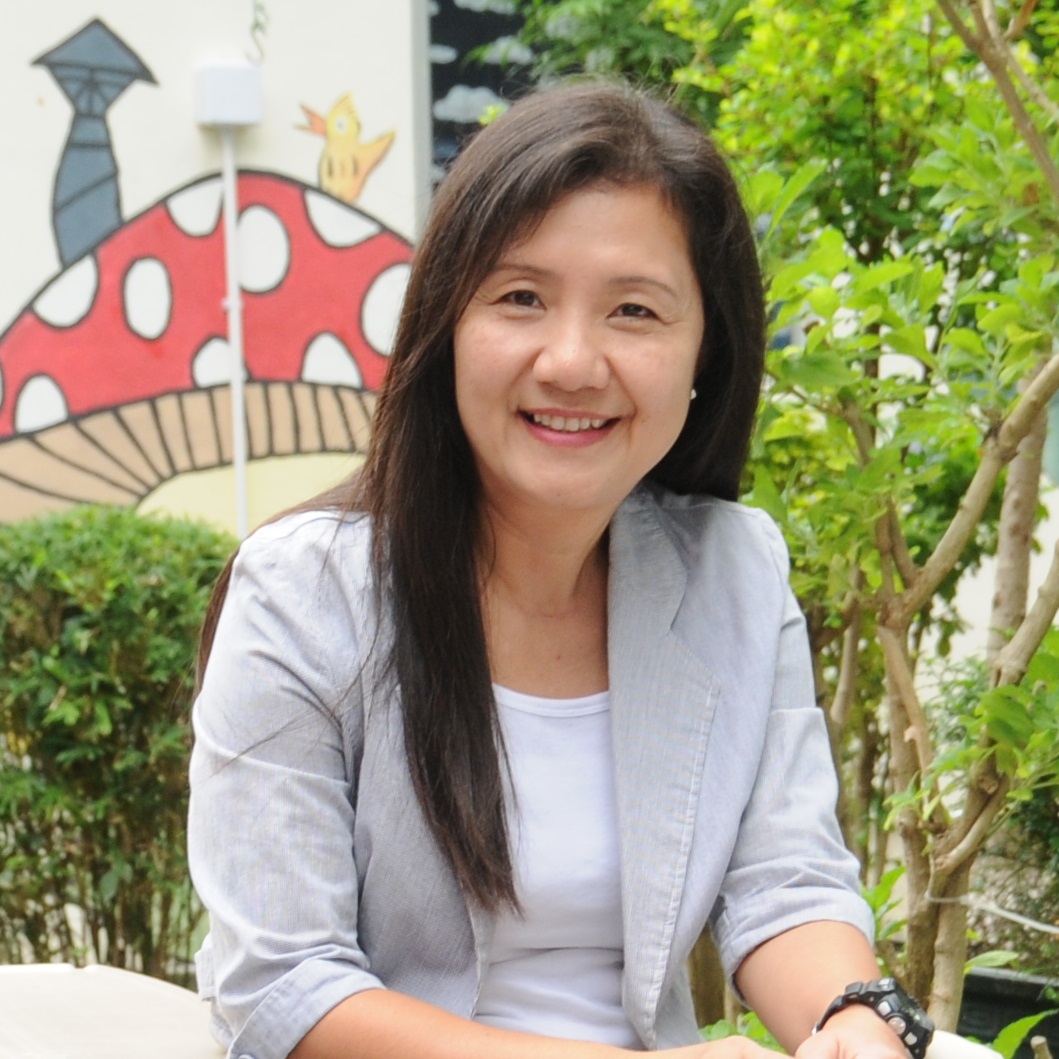

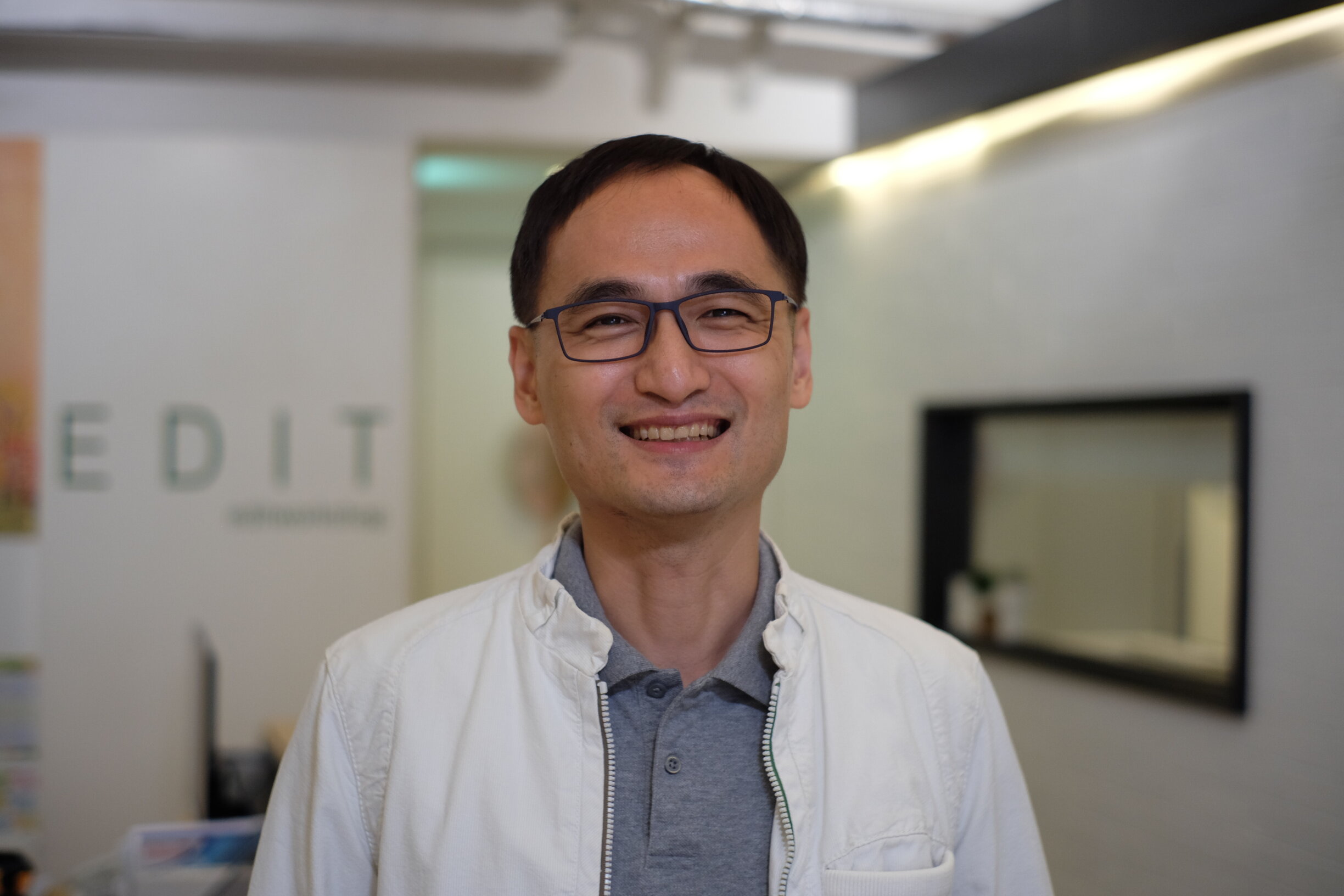

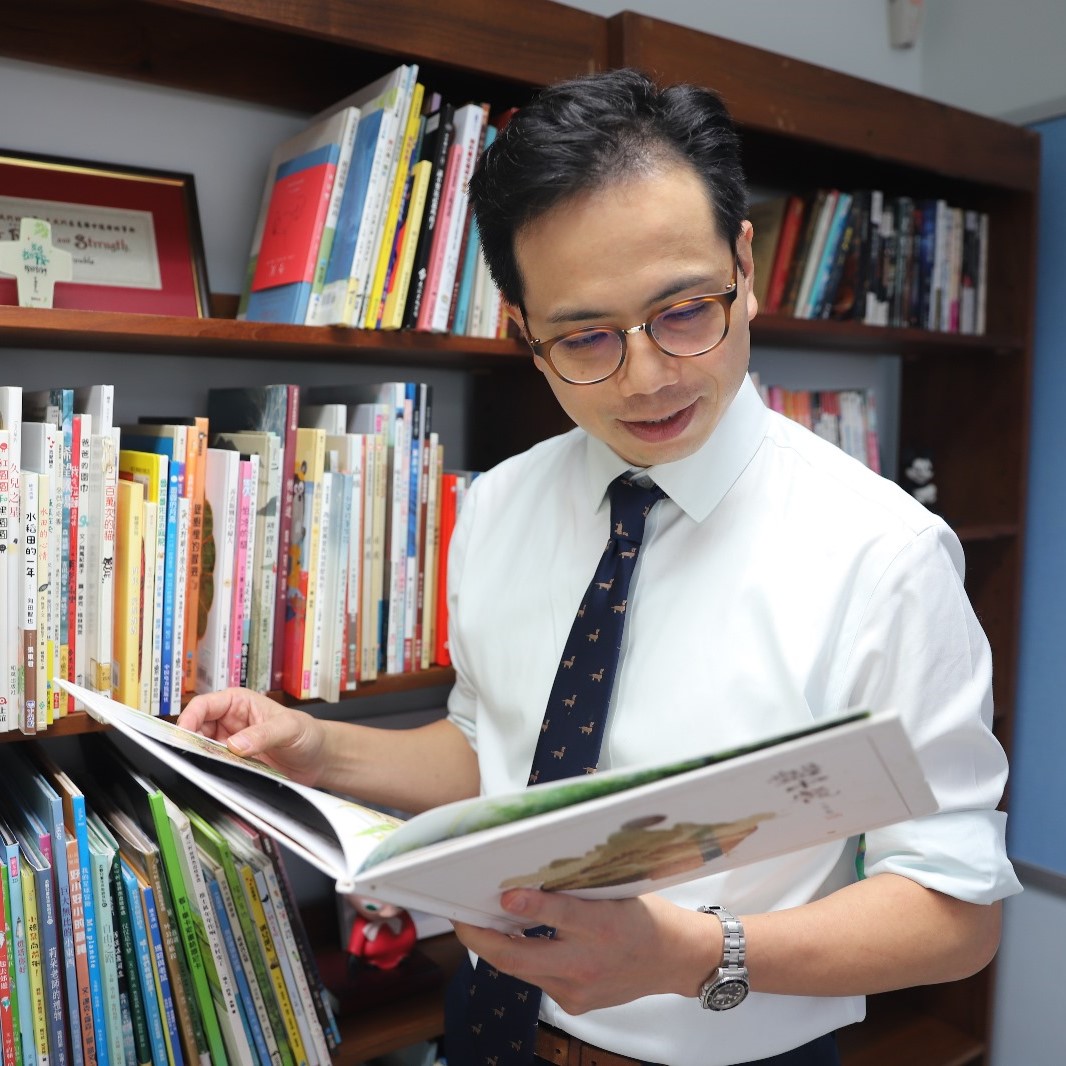

一群幼稚園學生在上學期間,不留在班房學習,竟然走到球場玩遊戲? 毋須大驚小怪!這一班小朋友是我們推行「種子學校培訓計劃(戶外篇)」計劃中6間幼稚園的受惠學生,所以返學都可以在戶外玩! 我們銳意引領小朋友玩到戶外,蓋因當今的一代戶外玩樂時間嚴重不足。2022年市場研究機構OnePoll的報告顯示,僅有27%的兒童會在戶外玩,但其祖父母輩則高達80%。城市發展的限制及社會對兒童安全日益關注,令兒童戶外遊戲的機會大幅減少。 戶外空間更大更闊,小朋友玩得更自在自由。(作者提供) 探索大自然 利身心發展 2017年《幼稚園教育課程指引》以「遊戲為策略」的課程設計中,清晰提及「大自然與生活」的學習範疇——「幼兒天生對事物充滿好奇,透過發展和延續幼兒對大自然的好奇心和探索精神,幫助他們掌握尋找知識的方法……」 我們認同戶外遊戲的重要,更深信可為小朋友帶來不少好處: ˙戶外蘊藏豐富元素 ,如大自然的風、陽光、雨點、樹葉、石頭、昆蟲等,大大擴闊兒童的眼界和經驗 ˙當空間足夠,走動的範圍相應擴展,小朋友可自由穿梭,跑得更快、跳得更高,有助刺激體能發展 ˙闊大的戶外空間容許大型物資的出現,容納更多小朋友一齊玩,促成人際社交、互動溝通及協商 ˙戶外空間的限制相應減少,讓小朋友隨心所欲,盡情投入和抒發感受,有利穩定情緒 ˙天更高、地更廣,小朋友的視野更開闊,更能啟發創造力 政府近年積極優化遊樂設施,更撥款鼓勵學校安排幼兒參與更多戶外活動。細看本地的有關規定,如《學前機構辦學手冊》卻未見為室外空間制訂標準,反觀其他地區有明確要求,例如台灣3平方米、東京3.3平方米、澳洲7平方米等。 我們建議從根源入手,興建新幼稚園時,安排設置戶外遊戲空間。根據2023/24的數字,全港1005間幼稚園及幼兒中心,只有385間擁有戶外遊戲場地。香港教育大學「探討參與幼稚園教育計劃之幼稚園的空間」的研究顯示,超過75%受訪幼稚園表示附近設有休憩區/公園,約55%幼稚園更鄰近社區會堂及戶外球場。 既然校內空間不足,我們便試試發掘幼稚園鄰近的公共空間,經先導計劃的牛刀小試後,發現課堂不會主動投入寫字的小朋友,竟然在戶外用石頭代筆,將眼前的學校名字、大廈名稱逐一寫在地上。當推行戶外自由遊戲後,幼稚園生更期待上學,歸屬感因而提升。參與的教師也有深刻反思,見證了只要環境轉變,兒童的行為及心態也會有所不同,所以,即使下雨,也會容許小朋友在戶外玩遊戲,當然需要穿好雨衣啦! 文:黃佩儀(智樂兒童遊樂協會遊戲及遊戲工作服務發展總監) 作者簡介:智樂兒童遊樂協會成立於1987年,多年來肩負起推動兒童遊戲的使命,期望建立一個尊重、保護、實踐遊戲權利的社會,讓孩子樂享童年。 (本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。) [Happy PaMa 教得樂 第517期]

詳細內容