半職爸爸.原著裏的哪吒:橫行無忌有靠山

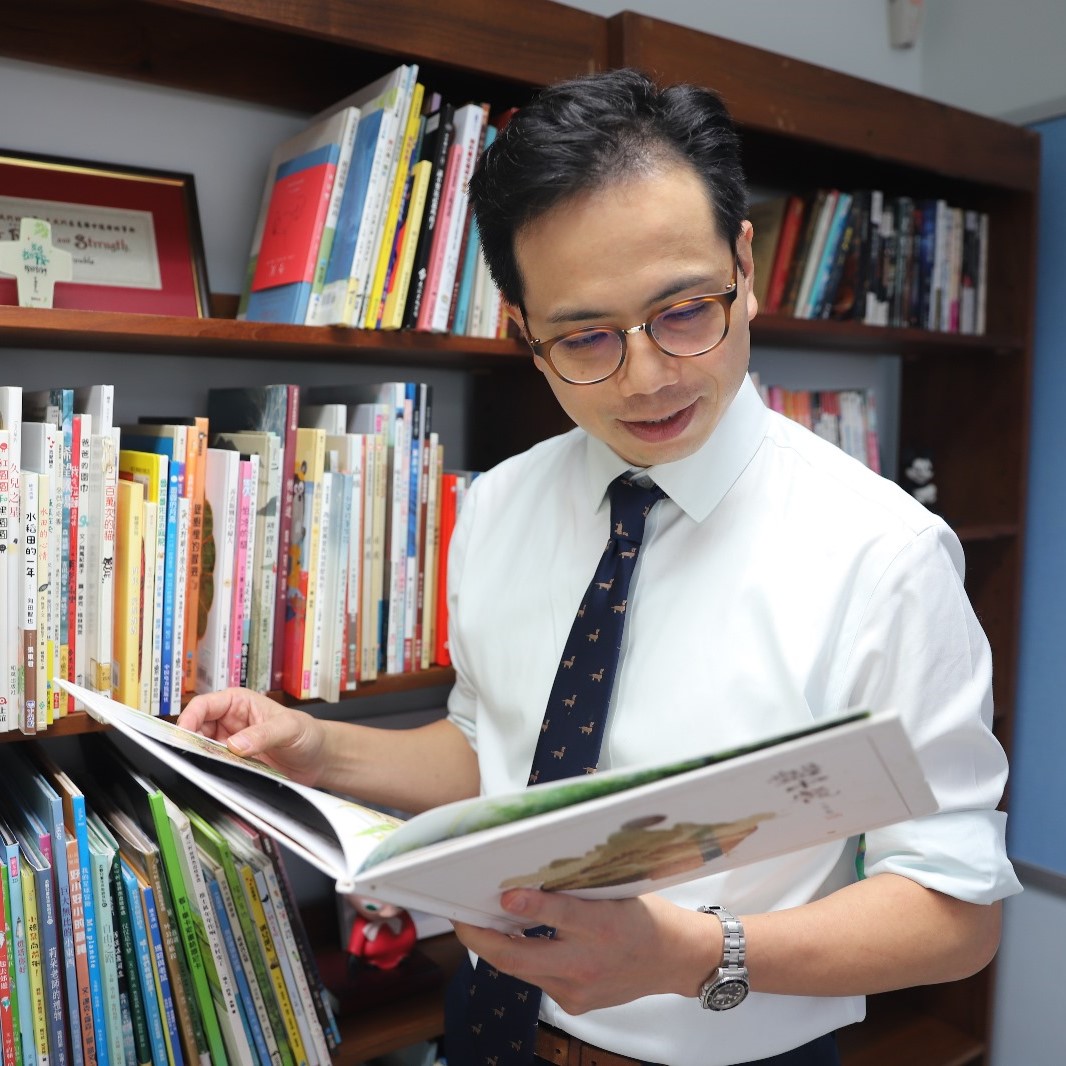

電影《哪吒2之魔童鬧海》改編自明代小說《封神演義》,票房大賣。(注意:以下含劇透) 父母對孩子不同形式的愛 如果說哪吒在電影第一集結尾時悟出「我命由我不由天」,實際上最先悟出這點的,是百分百相信孩子的哪吒媽媽,以及一早決定「捨命換命」的哪吒爸爸李靖。第二集結尾,媽媽為保孩子而犧牲,前塵往事,鉅細無遺,在哪吒腦海閃過;電影再次在何謂正邪主題之間,加入了親情元素。影片的靈魂不是正邪大戰,而是父母對孩子不同形式的愛。在爸爸那邊,是「恨鐵成鋼」,從小鍛煉,逆天改命;在媽媽那邊,是在宿命的桎梏之下,寵着孩子,「活在當下」。 打死人頻說「不妨」 這當然是一個成功的改編。因為如果翻看原著《封神演義》那幾段故事,李靖性格固然叫人不敢恭維,主角哪吒性格反覆,既記仇,又小器,囂張跋扈,橫行霸道,也是十分可怕。一言不合,動輒殺人(神妖),打死了人,還頻說「不妨」、「也不妨事」、「也是小事」、「也無甚大事」;闖出大禍,從不知錯,只懂跑去找太乙真人求救,或者打敗了就喊着「饒命」。 更令人髮指的是,其師太乙真人賤視無辜生命,蠻不講理,無以復加,與其徒如出一轍。哪吒惡行,太乙真人只一句「這是天數」,一筆帶過。換言之,因為哪吒注定輔助姜子牙滅商興周,天命所授,所以一乾坤圈把巡海夜叉打得腦漿迸流慘死無妨,繼後一腳踏住龍王三太子敖丙的頸項,把其元身打出,再把他的龍筋抽去無妨…… 殺人前大呼「吾乃破紂輔周先行官是也」,殺人後頻說「無妨」;這就是靈珠子哪吒在原著裏的真面目。以下這句對白,原文照錄,來自哪吒伏擊上去天庭告狀的龍王時說的:「偶因九灣河洗澡,你家人欺負我;是我一時性急,便打死他二命,也是小事。你就上本。我師父說來,就連你這老蠢物都打死了,也不妨事。」觀之再三,能不恨得咬牙切齒乎? 「把我的乾坤圈都污了」 當你看到哪吒殺人後還若無其事「復到石上坐下,洗那圈子」,嫌死者「把我的乾坤圈都污了」;你還能夠喜歡這個「不懂事」的7歲小孩嗎? 但是,儘管《封神演義》作者把哪吒等人寫得那麼醜陋淺薄而且可怕,當年還是有人喜歡這個故事。這代表什麼呢?難道我們真的可以全盤接受「因為更偉大的天數」,執行這個「正義任務」的人就可以殺人放火、胡作非為?難道有了勢力龐大的靠山,誰都可以不分青紅皂白,恃強凌弱,而旁觀者還可以拍手稱快?或者,這是「禮教」高舉年代庶民的發泄,愈違反禮教,我們愈高興,同時卻無法分辨,哪些禮教是強加和虛假的,哪些卻來自個人的心性? 以此觀之,那年代的《封神演義》,作者和讀者,都很令人震驚和不安。 幸好,我們還有改編。 文:張帝莊 作者簡介:資深新聞工作者,曾採訪多個「第三世界」國家,卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人,又是忙碌的爸爸。 (本網發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。) [Happy PaMa 教得樂 第546期]

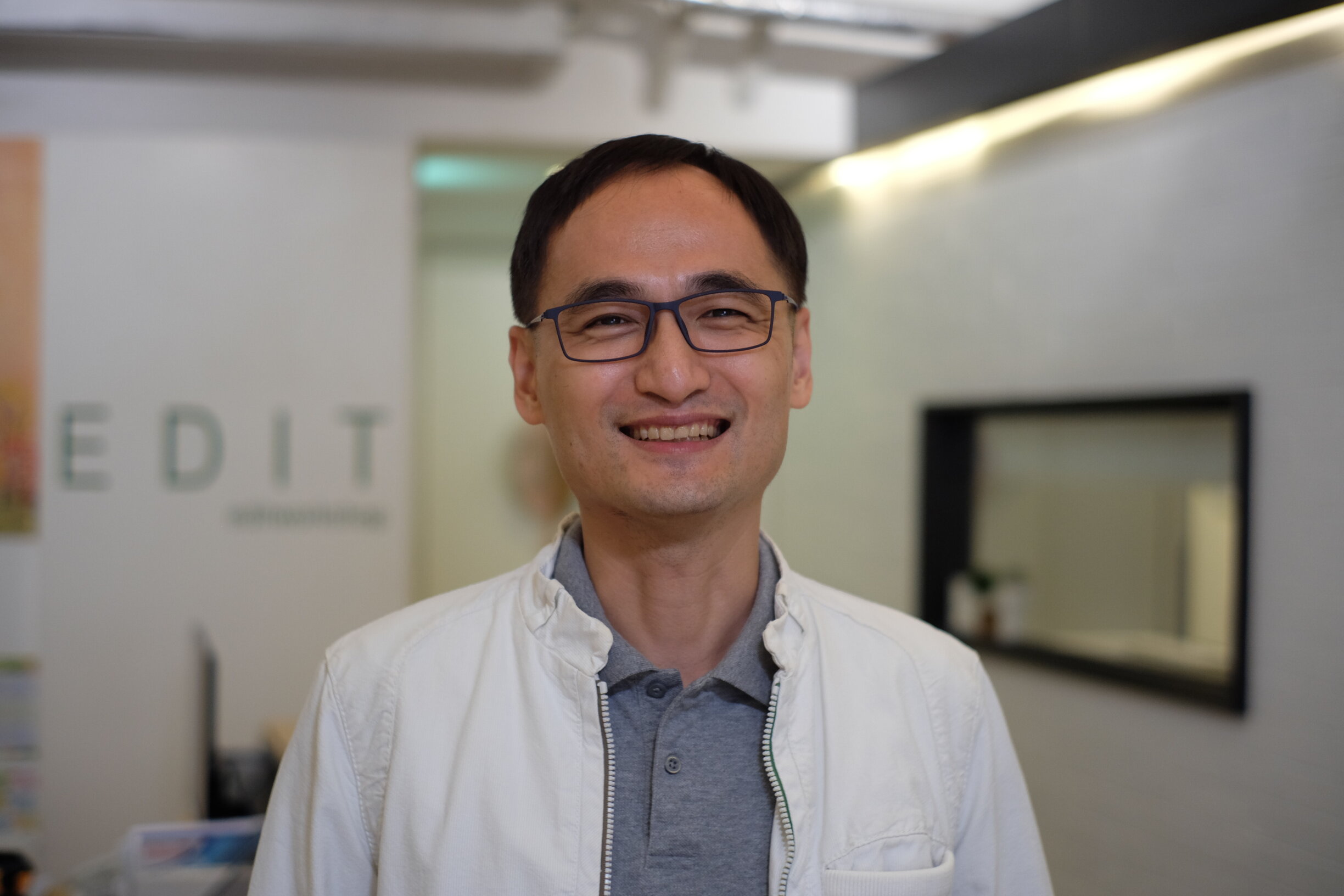

詳細內容