簡易廚房:葡汁雞味道剛剛好秘訣

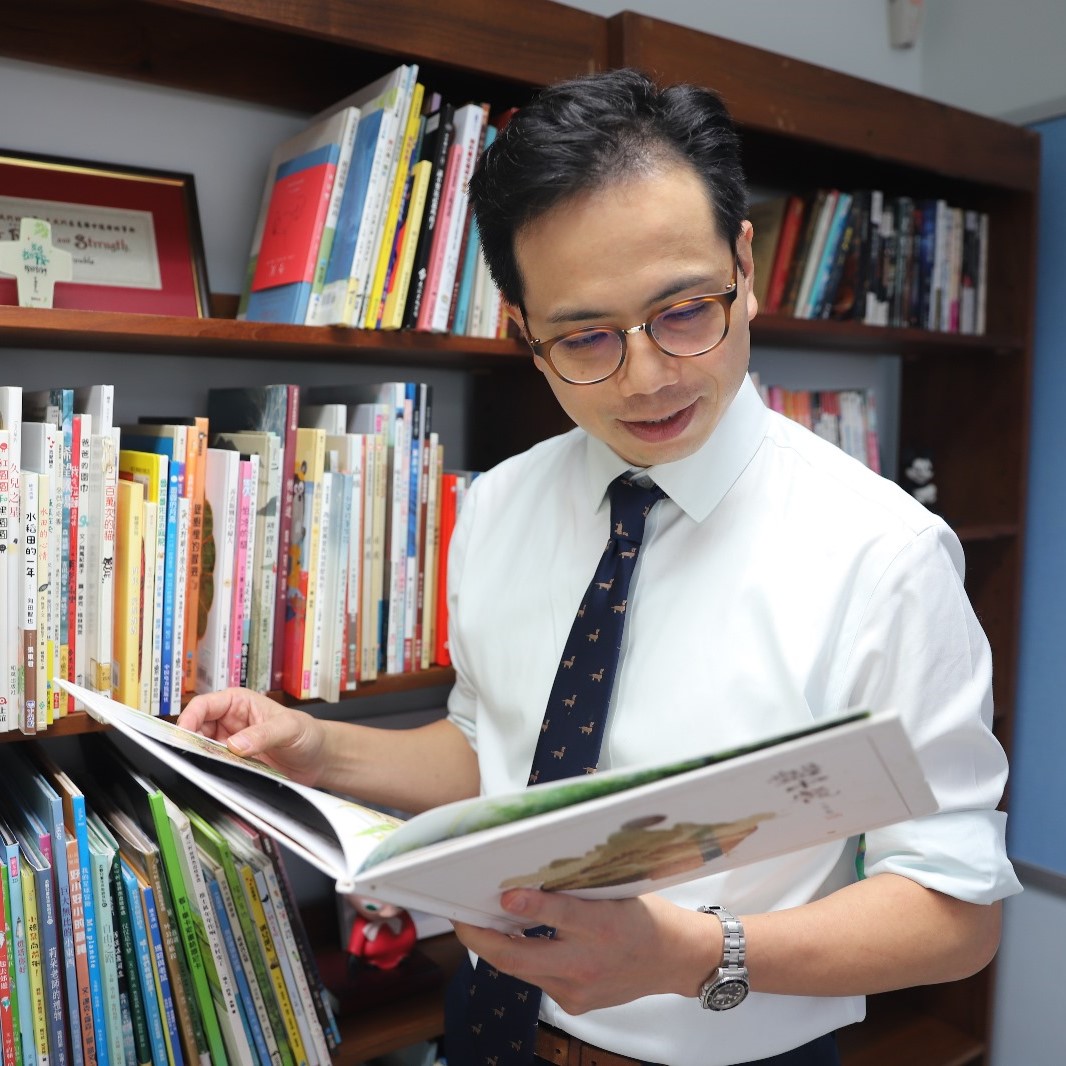

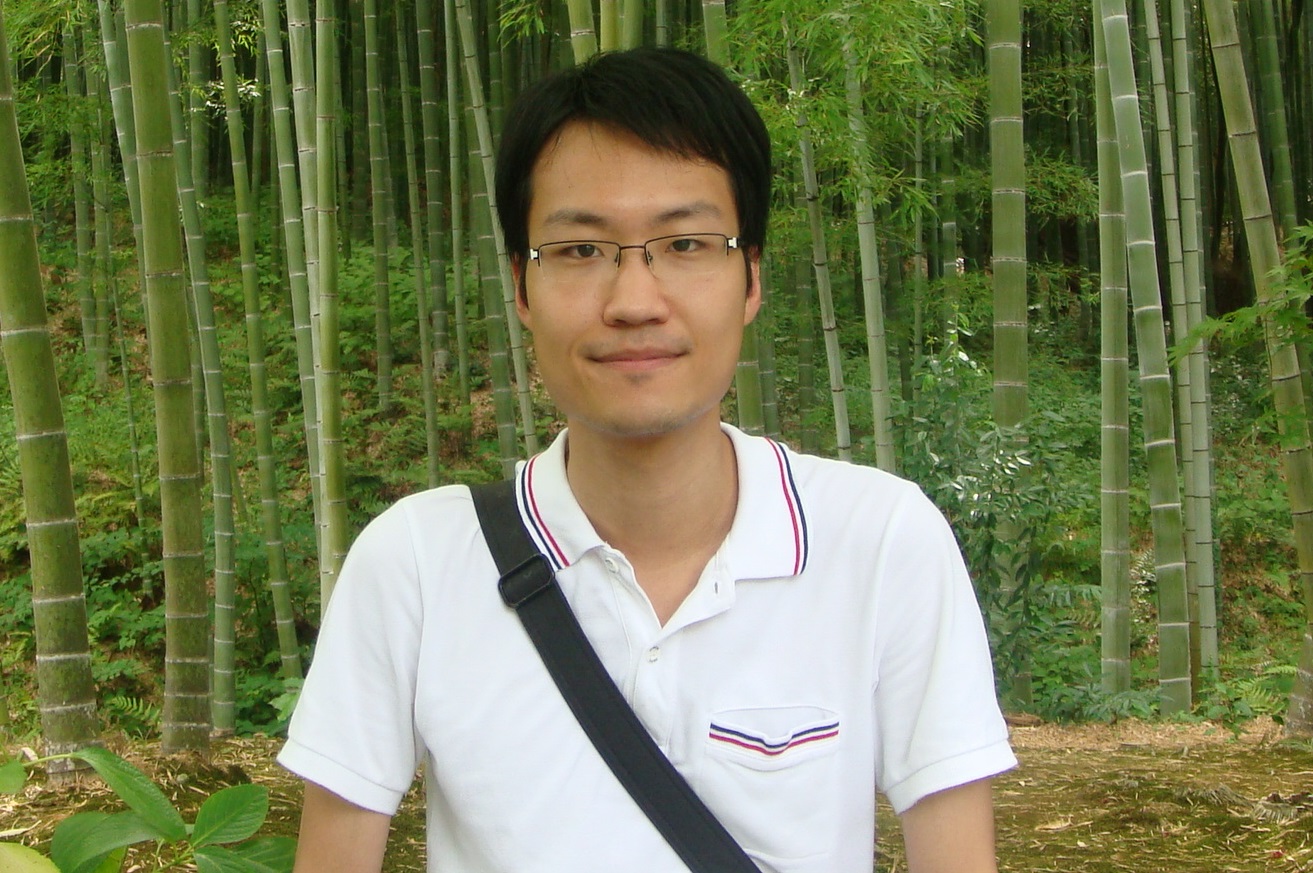

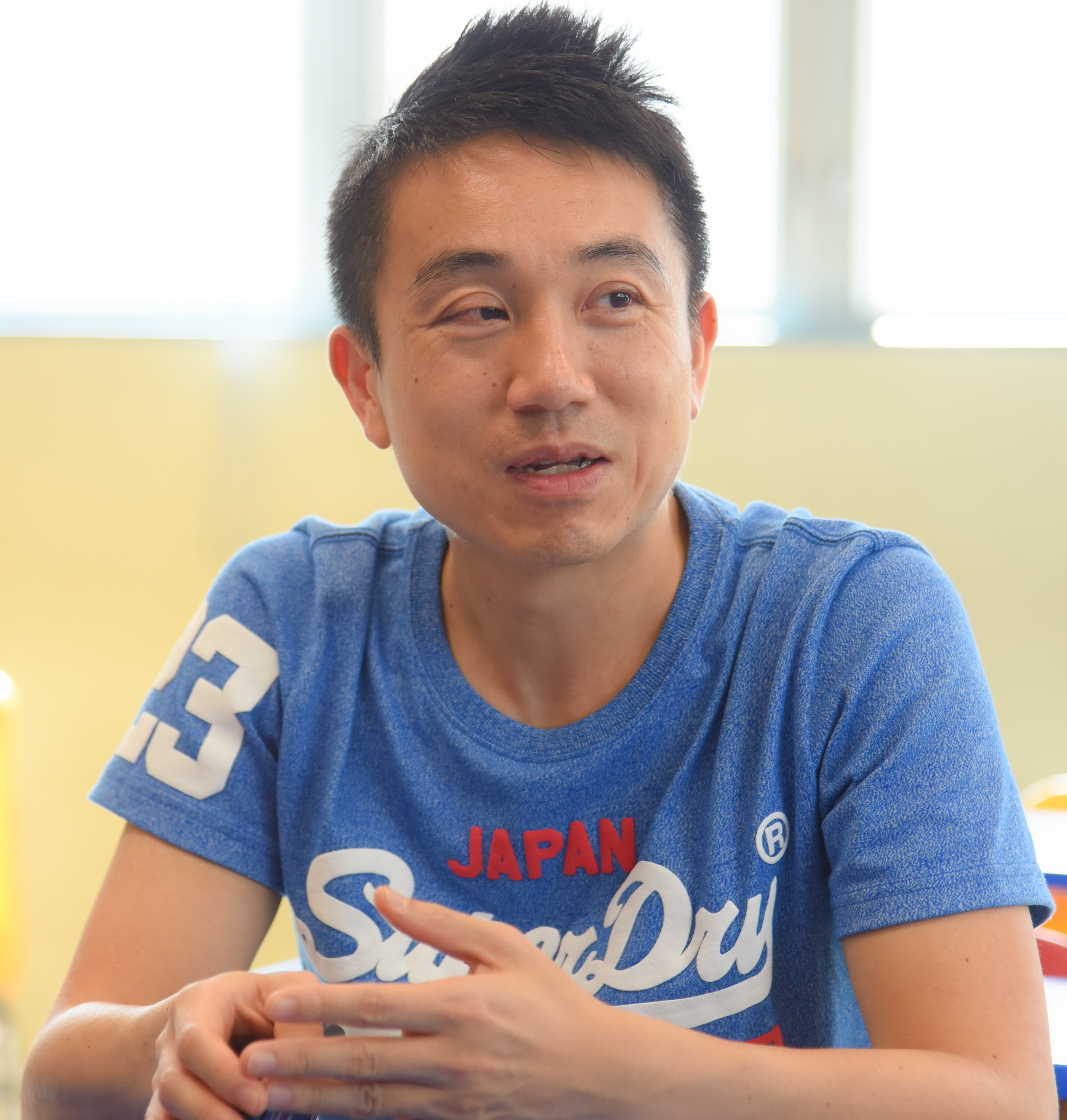

我常說蒸煮是十分方便的烹調方法,但有時候都想轉換回味,做一些較冶味的餸菜。今次兩款菜式味道也較濃郁,首先是葡汁雞,既有雞肉,又有大量醬汁,容易拌飯。特別要注意薑黃粉分量要調配得剛剛好,太少味道不夠香,太多葡汁會變得苦澀,即使大大的一鍋,只需要落一茶匙便足夠。另外有個小貼士:若想醬汁更幼滑,最好先將薑黃粉加清雞湯和水預先拌勻,加入鑊內煮便更容易煮溶。 另一道椒鹽豬扒,平常在茶餐廳或酒樓常常出現,其實在家一樣可以煮。如何令豬扒不至於過分硬身?秘訣好簡單,烹煮之前加一點小工夫,就是醃豬扒之前用刀背十字拍鬆再加入蛋白去醃製,便可以令到豬扒肉質軟身,甚至媲美街外小菜館。大家不妨試試! (作者提供) 葡汁雞 ◆材料(2至3人分量) 雞上髀肉———3件 薯仔—————2(小)個 紅蘿蔔————1/2條 洋葱—————1/2個 薑黃粉————1茶匙 咖喱醬————1湯匙 清雞湯————250毫升 椰汁—————2湯匙 生粉—————1茶匙 水——————100毫升 雞肉調味料 生抽————2湯匙 米酒————1茶匙 麻油————1茶匙 糖—————1茶匙 葡汁雞:材料(作者提供) ◆做法 (1)雞切件,用調味料醃15分鐘(作者提供) (2)洋葱、薯仔及紅蘿蔔切件,備用(作者提供) (3)將清雞湯、水、薑黃粉及咖喱醬汁預先攪勻,備用(作者提供) (4)熱油鑊,加入雞件煎至金黃,盛起備用(作者提供) (5)用回此鑊,加入洋葱、薯仔及紅蘿蔔炒香(作者提供) (6)雞件回鑊,加入已攪勻的醬汁,蓋上蓋轉中細火煮15分鐘;最後加入糖及椰汁拌勻,再加入生粉水煮至杰身,完成 (作者提供) 完成(作者提供) 椒鹽豬扒 ◆材料(2至3人分量) 有骨豬扒————3件 紅黃椒—————2(小)隻 紅葱頭—————1粒 蒜頭——————2瓣 青葱——————少許 五香粉—————1/2茶匙 椒鹽——————1茶匙 調味料 生抽———1湯匙 米酒———1茶匙 麻油———1茶匙 糖————1茶匙 蛋白———1個 粟粉———2茶匙 椒鹽豬扒:材料(作者提供) ◆做法 (1)豬扒用刀背十字拍鬆,然後切小塊(作者提供) (2)紅黃椒、紅葱頭、葱切粒和蒜頭切碎備用(作者提供) (3)豬扒加入調味料撈勻,醃15分鐘(作者提供) (4)熱好鑊,放入豬扒煎至熟透,先盛起(作者提供) (5)加入紅葱頭粒和紅黃椒粒,將豬扒回鑊(作者提供) (6)加五香粉及椒鹽兜勻,放上葱花,完成(作者提供) 完成 文:KellyMama 圖:作者提供 作者簡介:育有一子一女,身為全職媽媽熱愛煮食,喜歡研究簡易家常菜,希望與大家分享各種美味菜式。 (本網發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。) [Happy PaMa 教得樂 第545期]

詳細內容