教育有Say:師資培訓 無教的三件事

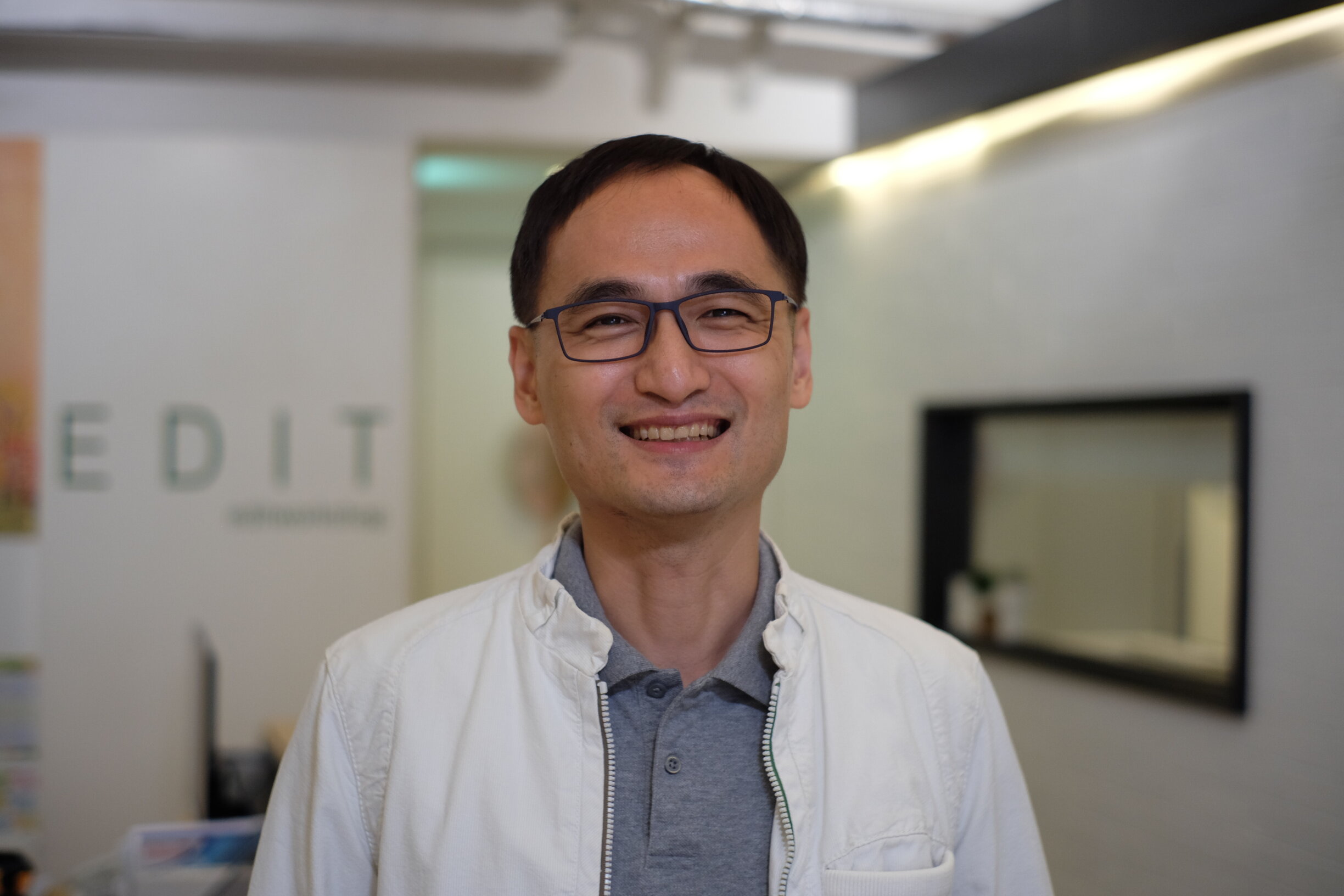

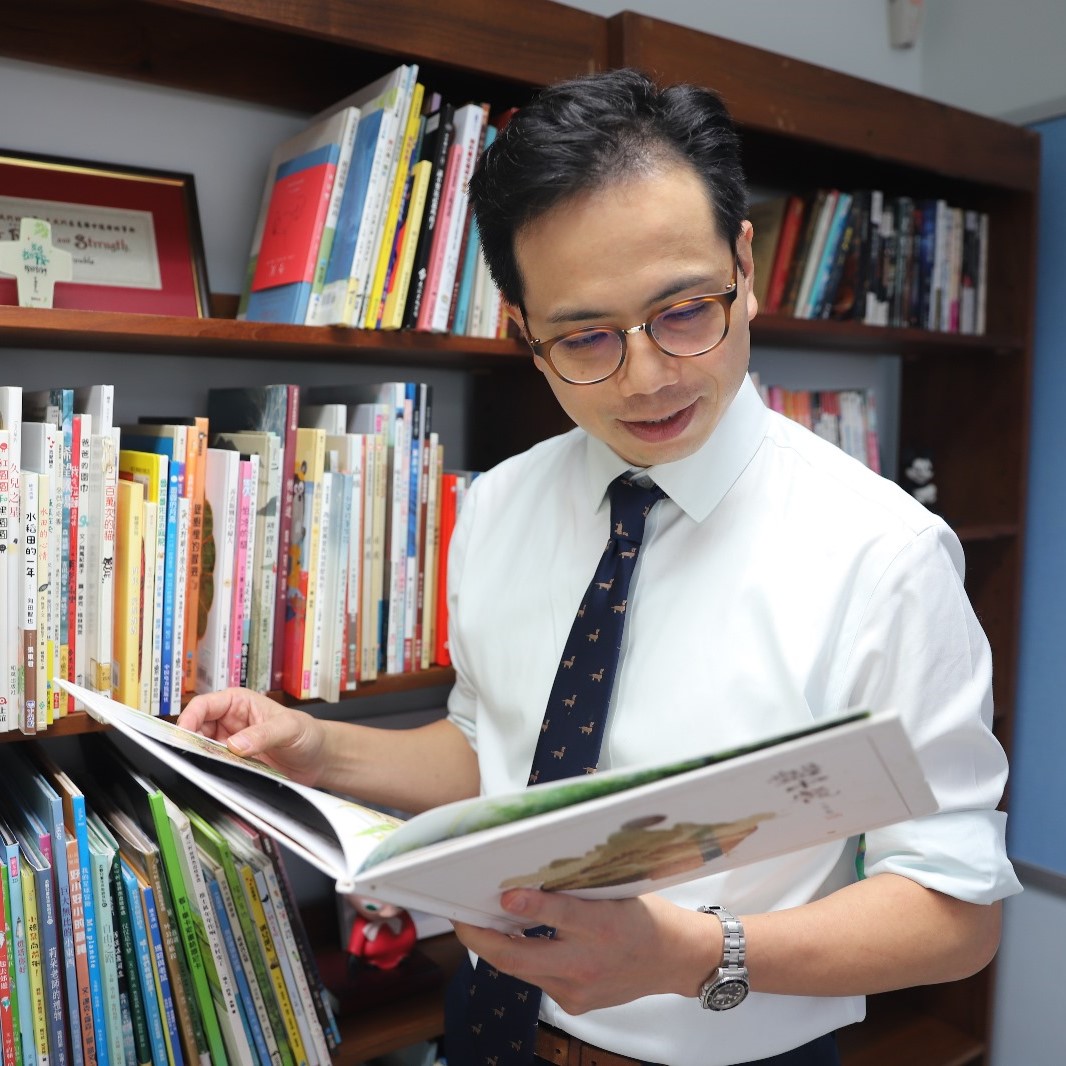

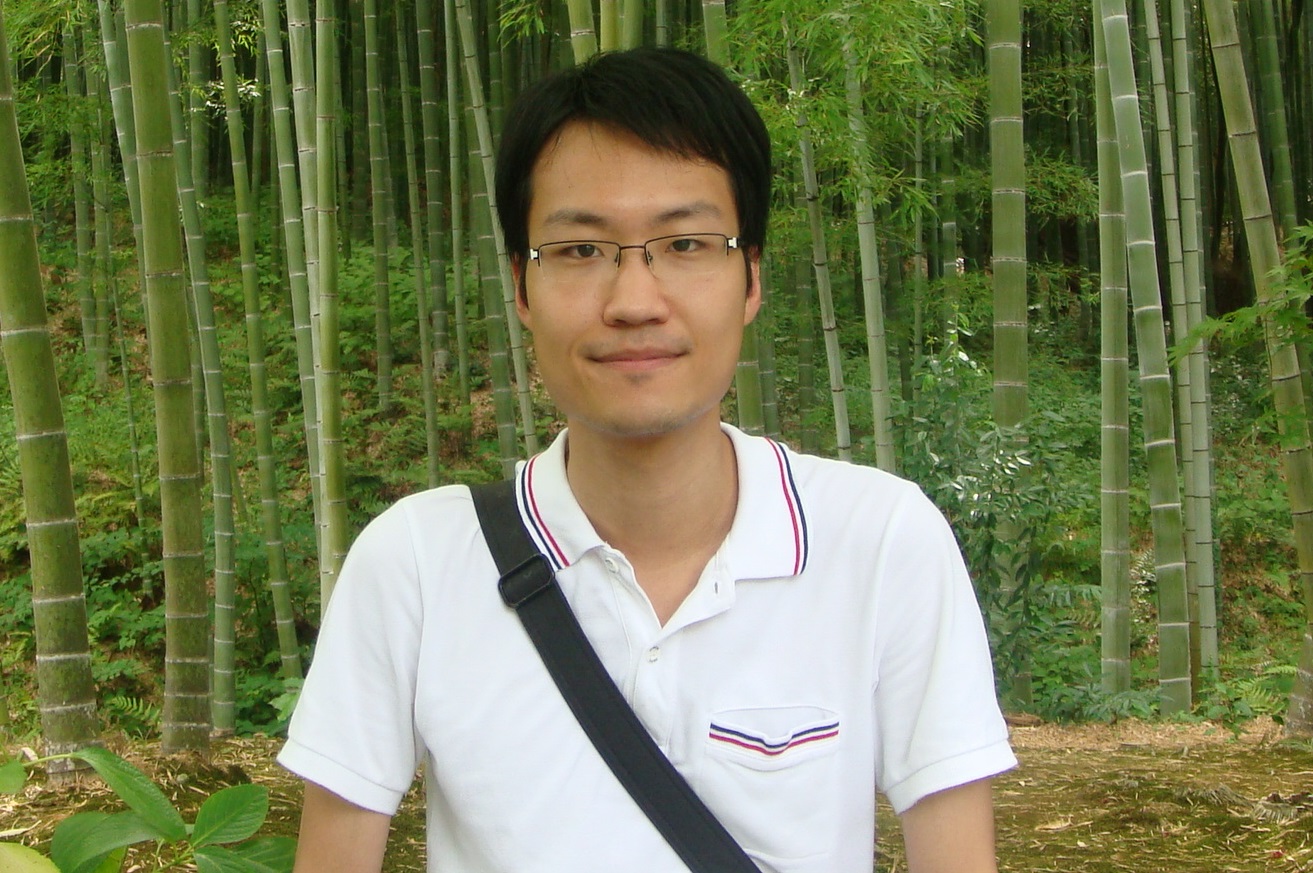

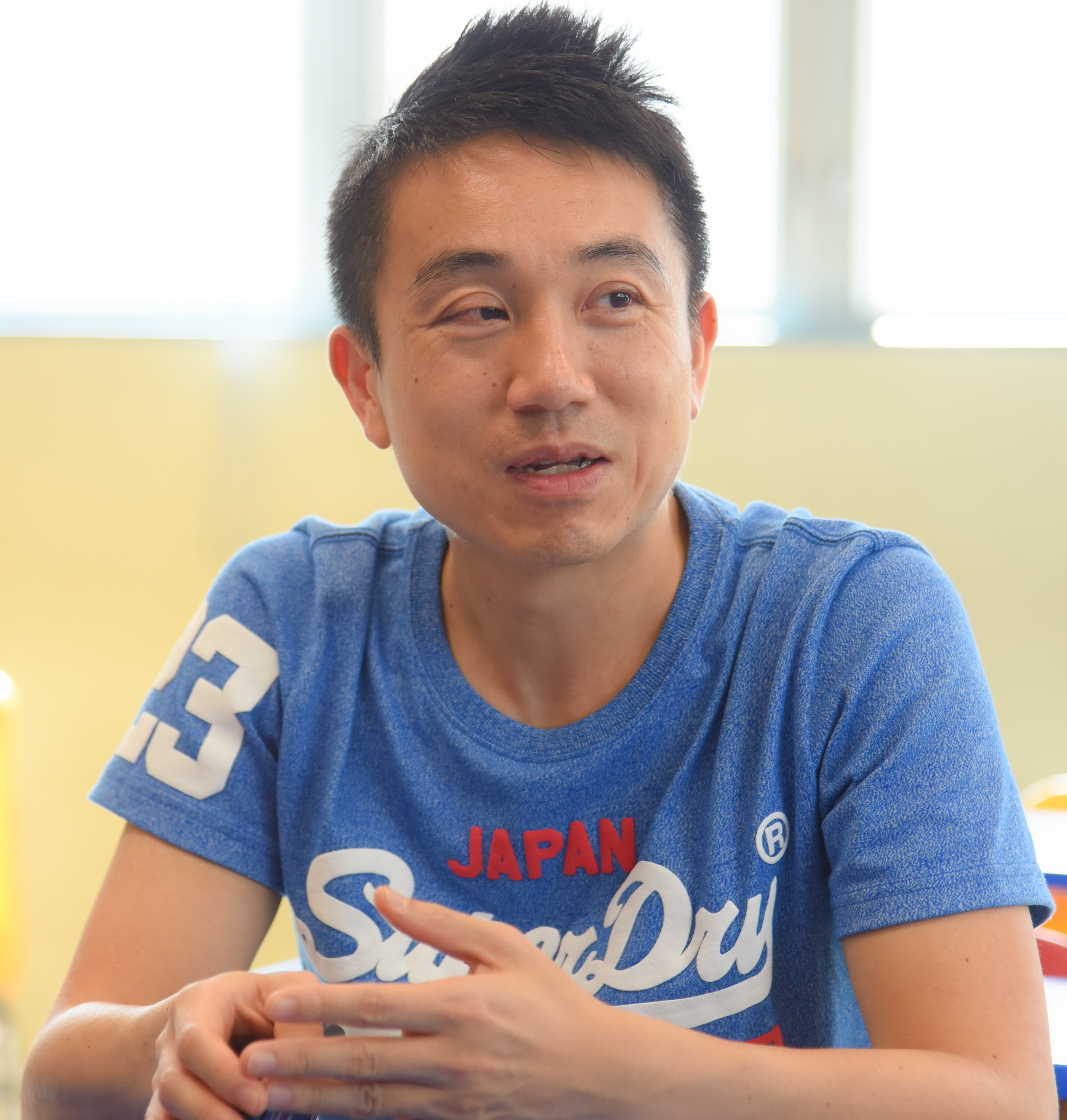

2016年10月出版的《香港統計年刊》告訴我們,現時共有53,225名教師全職任教於全港中小學。要成為正規課程教師的一分子,根據《教育條例》第四十二條規定,均需持有本港的教師證書(教育文憑PGDE, Postgraduate Diploma in Education),或學位教師教育文憑、證書(教育學士BEd, Bachelor of Education)。 從這個角度推演,現在香港所有教師,基本上也有受相類似的教師培訓,從「學到教」進入「教與學」,本港的師資培訓(下稱:師訓)機構所提供教學內容,理應主導着今天的香港教育。如果今天社會經常詬病教育問題出於教育制度之上,大家何不了解一下,香港師訓是否出現了問題,以致培訓出來的教師,在執行教育上為何會出現了這麼大的問題。 今天在香港的師訓機構,包括香港浸會大學教育學系、香港浸會大學持續教育學院幼兒及基礎教育部、香港中文大學教育學院、香港大學教育學院、香港公開大學教育及語文學院,以及香港教育大學。 我自己作為香港教育大學及香港中文大學教育學院的畢業生,就讓我與大家分析三件師資培訓沒有教我的事: 1、依書直說的沉悶課堂 很多家長,每天放學也會問孩子「今日上堂有無留心聽書?」,背後的價值觀,早已認定了教師的課堂基本上是沉悶的,已假設了教師是以依書直說的方式去設計課堂,至於「學生留心聽書」是一種好行為。 不抄教師用書 學設計課堂 明顯地,師訓機構沒有教老師們依賴教師用書,卻設有「教學模式導論」課程,讓老師掌握多種教學策略,了解不同類型的教學模式和教學取向,如資訊處理模式、個人化模式、社會互動模式、行為模式、建構主義教學與轉化型教學等,讓教師改善課堂教學。 師訓中亦有「以遊戲作為兒童綜合學習的策略」,讓老師明白遊戲作為兒童綜合學習策略的相關理論、特徵和實踐;重要的是要讓老師知道,用心去為孩子設計課堂,學生自然會被教學本身的單元所吸引,專心上課,投入學習。 2、操練法 一般來說,教師給予學生「功課」,是一種課堂必然的反射動作。當教師在35分鐘裏教授一至兩項課堂目標,便會條件式地給予10至15條機械式的作業或工作紙,背後同時假設:「當學生重複做10至15條題目,學生知識便會鞏固起來。」當考試測驗來臨之前,教師們總是再加強假設,認為多一點補充練習,多一點抄寫操練,學生便學得更牢固,因這便是教學法中的「操練法」了。 細心一想,「操練法」主要訓練速度和精準,如在體育及音樂科目中應用,但學生基本上不能通過重複的機械式操練獲得任何新知識。師訓課程中設有「教學策略」,教授不同領域的理論,如教授學生知識性的學科,在認知教學法中有講述法、精熟學習法、啟發式教學法、協同教學法、設計教學法等;教導學生情意領域的教學法,有道德討論教學法、價值澄清法、角色扮演法、欣賞教學法等;教授學生技能方面,則可有練習教學法、發表教學法等。簡單點說明,教師可以按課堂目標及內容,以及學生的需要,運用不同的教學方法來設計課堂內容。 3、請家長跟進功課及叫學生去補習 這項留白給大家想一想,如果教師的工作,不是教導孩子由「不懂」變「懂」,今天教師的價值在哪?

詳細內容