小學雞媽媽:走難就是走難

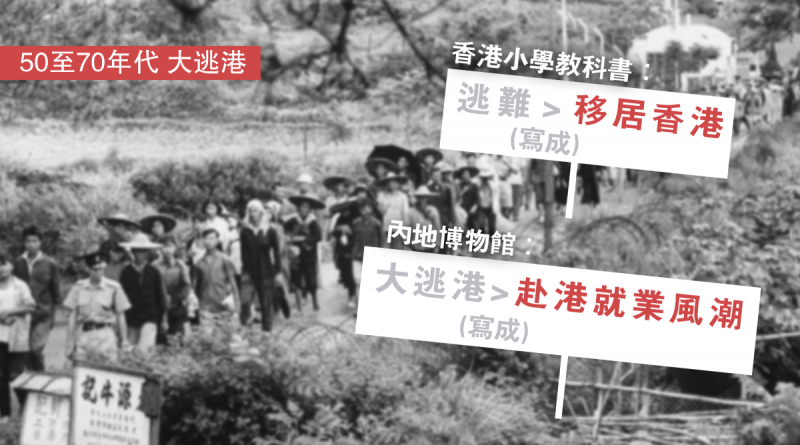

小四上學期預備考試時,平素「自動波」溫習的女兒求救,說常識課文很深要幫忙,據說「最難啃」的是「香港變變變」單元。 內容論述割裂 只能強記 「香港變變變」共3課,從遠古談起,以回歸作結。一課講地區古蹟,一課講社會變遷但主打房屋發展,還有一課講經濟——那是小漁港幾度「變身」,從轉口港過渡到工業城市,最後「發迹」成為國際金融中心的那套論述,我們都耳熟能詳。 翻完課本,我明白小妮子的痛,這單元覆蓋廣、資訊多,全部蜻蜓點水,事件之間的論述割裂,儼然一塊塊失聯的小碎片。 小學雞只能囫圇吞棗全部強記,難怪消化不良。 譬如香港人口在1950年代打後大幅增加,課文兩處這樣描述—— 「1950年代,香港不少建築受戰爭破壞,加上當時有很多人由中國內地移居香港, 部分人在山坡搭建簡陋的木屋作為容身之所……」 「香港人口在第二次世界大戰後急速上升,為市場提供大量勞動人口。商人看準時機,在香港設立製衣廠、玩具廠等,製造業自此興旺,香港漸漸發展成工業城市……」 百萬人甘願冒着生命危險,離鄉別井來到香港,究竟為什麼?香港人口急速上升,只是因為二戰?所謂「看準時機」的商人,不也是把資金和技術帶到小島的難民嗎? 這些敘述之所以成為碎片,因為都缺了一個關鍵:詳盡的話,可以數算中國近代的苦難,包括1950年土改、1957年反右運動、1958年大饑荒,以及始於1966年的十年文革,它們引發4次大陸來港的難民潮,是香港人口急劇上升的主因;倘若因應小學雞的認知能力作調整,至少也該用「逃難」二字取代「移居」,再加上「大陸政局不穩」——這合共8個字,有那麼難寫進課本嗎? 網上圖片 報道指,內地有即將推出的新版初中教科書,不再讓「文化大革命」單獨成為一課,改為合併進「艱辛探索與建設成就」的課文內; 有社交媒體展示疑是內地博物館的解說照片,把50至70年代內地民眾「大逃港」的歷史定性為「赴港就業風潮」,即是說:無乜嘢嘅,都係搵工啫。 走難就是走難,如果連這個也無法明明白白地講清講楚,讀歷史來幹嘛?

詳細內容