感創航道:人文與科學結合的理念

剛過去的聖誕假,我參加了北京大學潘文石教授在廣西的「潘文石生物多樣性研究中心」所舉辦的生命教育營。這次生命教育營的體驗印證了「感‧創‧做」人文與科學科結合的理念的可行度和力量。我見證了人文與科學的有機結合,不僅是學術上的探索,更是對生命的深刻思考與尊重。

實地觀察 喚起對生命熱愛

潘文石教授,以其對大熊貓的保護工作而聞名,卻在生活中保持着平實的姿態。他的簡單服裝與真誠的笑容,讓人感受到他對生命的熱愛。這種熱情,不僅來自於對自己生命的珍惜,更源於對其他生命的關懷。

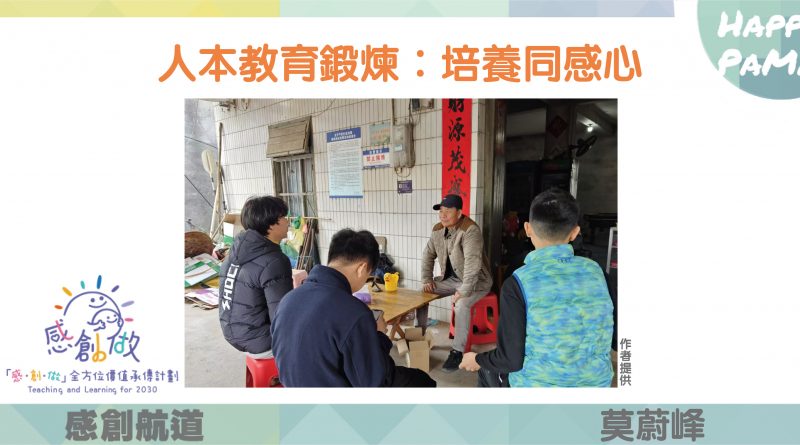

在營地中,孩子不僅學習到生物多樣和環境保護的知識,還透過實地觀察與探訪漁民﹙圖﹚,深入理解人與自然的關係。這種實踐讓他們對生命的尊重與理解不再只是抽象的概念,而是具體的體驗。透過這樣的學習,孩子的情感被喚醒,對生命的熱愛自然流露。

(作者提供)

學習環境以孩子為中心

生命教育營和「感‧創‧做」的理念一樣,強調以孩子為中心,讓每一個孩子都能在尊重、平等與互信的氛圍中成長。在這樣的環境中,孩子被鼓勵提出自己的想法,探討科學與人文的議題。這不僅培養了他們的獨立思考能力,也增強了他們的自信心。

例如,在野外觀察中,孩子學會如何用科學的眼光去看待自然,並透過科學紀錄,專業客觀地收集數據以至利用藝術形式表達出他們的觀察與感受。這種跨學科的學習方式,使得抽象的科學概念變得具體,讓孩子在實踐中感受到科學精神和人文關懷的力量。

在營地的課程設計中,生物學與環境教育的結合,讓孩子不僅學習到相關的科學知識,還理解到人文關懷的重要。透過分享生命故事,孩子學會了敬畏生命、尊重萬物,這正是「感‧創‧做」所提倡的價值。

人類天生具備的「親生命」(biophilia)特質,在這樣的教育環境中得到了充分的發揮。孩子在學習中感受到愛與被愛的能力,這是他們成長過程中不可或缺的一部分。透過與自然的親密接觸,他們學會了如何與他人、不同物種和諧共處,建立起對自我與社會的責任感。

在當今世界,科學與人文的結合顯得愈加迫切。單一的知識體系無法解決當前的複雜問題,唯有通過跨學科的學習,才能找到可持續發展的道路。潘文石教授的研究,不僅聚焦於瀕危物種的保護,更着眼於土地、人口與野生動物之間和諧共存的可行度,這正是人文與科學相互交融的具體體現。

培養挑戰未來的智慧

「感‧創‧做」的理念不僅是一種教育模式,更是一種面對未來挑戰的智慧。在這個過程中,我們不僅要培養孩子的科學素養,更要培養他們的人文情懷。只有當科學與人文相互結合,才能真正實現可持續發展,讓每一個生命都能在這片土地上和諧共處。

透過這次生命教育營,我深刻體會到這一理念的重要。未來的路上,我們希望能夠繼續探索這種結合的可能,培養熱愛生命、關心自然和人類和諧共存的下一代。

文:莫蔚峰(「感•創•做」全方位價值承傳計劃學校項目經理)

作者簡介:由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆,分享learning by doing理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構,致力蒐羅教育新思維,開拓教育選擇,助大家一起反思,共譜教育的大同世界!

(本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[Happy PaMa 教得樂 第539期]